07/11/2025

La Confession dans L'Église luthérienne:

:

Dans l'Église luthérienne , la confession (aussi appelée l'absolution sainte ) est la méthode donnée par le Christ à l'Église par laquelle les hommes et les femmes peuvent recevoir le pardon des péchés; selon le Grand Catéchisme , le «troisième sacrement» de l'Absolution Sacrée est correctement considéré comme une extension du Saint Baptême . [1]

Croyances :

L'Église luthérienne pratique la «Confession et l'Absolution» (appelée le Bureau des Clés) en mettant l'accent sur l'absolution, qui est la parole de pardon de Dieu. En effet, les luthériens considèrent hautement la Sainte-Absolution. Comme les catholiques romains, ils voient Jacques 5:16 et Jean 20: 22-23 comme des preuves bibliques de la confession. [2] La confession et l'absolution sont faites en privé au pasteur, appelé le " confesseur " avec la personne confessant connue sous le nom de "pénitent". Dans la confession, le pénitent fait un acte de contrition , comme le pasteur, agissant in persona Christi , annonce la formule de l'absolution. Avant la confession, le pénitent doit réviser les Dix Commandements pour examiner sa conscience . [3] Dans l'Église luthérienne, comme l'Église catholique romaine, le pasteur est lié par le sceau du confessionnal . Petit Catéchisme de Luther dit "le pasteur est promis de ne pas dire à quelqu'un d'autre des péchés à lui dans la confession privée, pour ces péchés ont été enlevés." Si le sceau est brisé, il en résultera une excommunication . [2] Aux XIXe et XXe siècles, la confession privée est tombée en désuétude; [la citation nécessaire ] à l'heure actuelle, il est, par exemple, attendu avant de prendre l' Eucharistie pour la première fois. [4] [ source non-primaire nécessaire ] Il est également recommandé de le faire fréquemment dans une année [5][ source non-primaire nécessaire ] (spécifiquement avant Pâques). Dans de nombreuses églises, [ citation nécessaire ] les temps sont fixés pour que le pasteur puisse entendre les confessions.[6]

Conformément à la déclaration initiale de Luther dans son Grand Catéchisme , certains luthériens ne parlent que de deux sacrements, le Baptême et l'Eucharistie, bien que plus tard dans le même ouvrage il appelle Confession et Absolution [8] "le troisième sacrement". [9] La définition du sacrement dans l' Apologie de la Confession d'Augsbourg énumère l'Absolution comme l'un d'entre eux. [10] Luther est allé à la confession toute sa vie. [11] Bien que les luthériens ne considèrent pas les quatre autres rites comme des sacrements, ils sont toujours conservés et utilisés dans l'église luthérienne. Philipp Melanchthon parlant de la Confession dans l'Église luthérienne, affirme que «nous ne voulons pas sanctionner la torture [la tyrannie des consciences] des Résistants, ce qui aurait été moins intolérable s'ils avaient ajouté un mot concernant la foi, qui réconforte En ce qui concerne cette foi, qui obtient la rémission des péchés, il n'y a pas une syllabe dans une si grande masse de règlements, de gloses, de résumés, de livres de confession: le Christ n'y est nulle part lu ». [12]

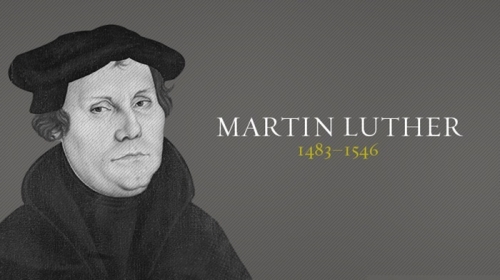

Martin Luther sur la confession :

Dans ses catéchismes de 1529, Martin Luther a fait l'éloge de la confession (devant un pasteur ou un chrétien) "pour l' absolution ", le pardon des péchés octroyé d'une manière audible et concrète. [13] Les réformateurs luthériens ont soutenu qu'une énumération complète des péchés est impossible [14] et que la confiance du pardon ne doit pas être basée sur la sincérité de la contrition ni sur les travaux de satisfaction imposés par le confesseur ( pénitence ). [15] L'église catholique a tenu la confession pour être composée de trois parties: contritio cordis ("contrition du coeur"), confessio oris ("confession de la bouche"), et satisfactio operis ("satisfaction des actes"). [16] Les réformateurs luthériens ont aboli la «satisfaction des actes», soutenant que la confession et l'absolution se composent de seulement deux parties: la confession du pénitent et l'absolution parlée par le confesseur.[17] La foi ou la confiance en la complète satisfaction active et passive de Jésus est ce qui reçoit le pardon et le salut gagnés par lui et transmis au pénitent par la parole d'absolution.

Forme de confession :

La confession luthérienne (de la même manière que la confession dans l' église catholique ) peut être faite dans le choeur de l'église avec le pénitent agenouillé à l' autel et le pasteur assis devant eux, dans l'intimité du bureau du pasteur, ou parfois dans un confessionnel . Les mots ci-dessous, tirés du livre du service luthérien et utilisés dans la plupart des confessions, disent:

Le pénitent commence en disant:

S'il vous plaît, écoutez ma confession et prononcez le pardon afin de réaliser la volonté de Dieu. Moi, pauvre pécheur, plaide coupable devant Dieu de tous les péchés. J'ai vécu comme si Dieu n'avait pas d'importance et comme si j'avais le plus d'importance. Le nom de mon Seigneur que je n'ai pas honoré comme je devrais; mon culte et mes prières ont échoué. Je n'ai pas laissé son amour se frayer un chemin avec moi, et ainsi mon amour pour les autres a échoué. Il y a ceux que j'ai blessés et ceux que je n'ai pas aidés. Mes pensées et mes désirs ont été gâtés par le péché. Ce qui me dérange particulièrement, c'est que ...

Ici, le pénitent doit confesser tout ce qu'il a fait contre les commandements de Dieu, selon sa propre place dans la vie. Le pénitent continue.

Je suis désolé pour tout cela et demande la grâce. Je veux faire mieux.

Le pasteur continue:

Dieu soit miséricordieux envers toi et fortifie ta foi. Croyez-vous que mon pardon est le pardon de Dieu?

Le pénitent dira:

Oui.

Le pasteur place sa main sur la tête du pénitent et dit ce qui suit:

À la place et par l'ordre de mon Seigneur Jésus-Christ, je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils + et du Saint-Esprit. Amen.

Le pasteur rejette le pénitent.

Vas en paix.

Le pénitent répond:

Amen.

Une autre forme suggérée pour la confession a été esquissée par Luther lui-même dans le Petit Catéchisme de 1529 (Partie V. COMMENT LE NON-DÉCLARÉ DEVRAIT ÊTRE ENSEIGNÉ POUR CONFESSER):

Vous parlez au confesseur ainsi:

Révérend et cher monsieur, je vous prie d'écouter ma confession et de me pardonner pour l'amour de Dieu

Procéder!

Moi, pauvre pécheur, je me confesse devant Dieu coupable de tous les péchés; surtout je confesse devant vous que je suis serviteur, servante, etc. Mais, hélas, je sers infidèlement mon maître; car en ceci et en cela je n'ai pas fait ce qu'ils m'ont commandé; Je les ai provoqués, je les ai fait maudire, j'ai fait preuve de négligence [dans beaucoup de choses] et j'ai permis de faire du mal; J'ai aussi été impudique dans les paroles et les actes, je me suis disputé avec mes égaux, j'ai grondé et juré à ma maîtresse, etc. Pour tout cela, je suis désolé, et je prie pour la grâce; Je veux faire mieux.

Un maître ou une maîtresse peut dire ainsi:

En particulier, je confesse devant vous que je n'ai pas fidèlement formé mes enfants, mes domestiques et ma femme à la gloire de Dieu. J'ai maudit, donné le mauvais exemple par des paroles et des actes grossiers, j'ai fait du mal à mon prochain et j'ai parlé de mal de lui, je l'ai surfait et je lui ai donné de fausses informations et de courtes mesures.

Et si quelqu'un d'autre ne se trouve pas accablé de tels péchés ou de plus grands péchés, il ne devrait pas s'inquiéter ni rechercher ou inventer d'autres péchés, et ainsi faire de la confession une torture, mais mentionne un ou deux qu'il connaît. Ainsi:

En particulier j'avoue que j'ai une fois maudit; encore une fois, j'ai déjà utilisé des mots impropres, j'ai déjà négligé ceci ou cela, etc.

Laissez cela suffire. Mais si vous n'en connaissez pas du tout (ce qui n'est pourtant guère possible), alors n'en parlez pas en particulier, mais recevez le pardon de la confession générale que vous faites devant Dieu au confesseur.

Alors le confesseur dira:

Dieu soit miséricordieux envers toi et fortifie ta foi! Amen.

En outre:

Crois-tu que mon pardon est le pardon de Dieu?

Répondre:

Oui, cher monsieur.

Alors laissez-le dire:

Comme tu crois, ainsi soit-il fait pour toi. Et par l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te pardonne tes péchés, au nom du Père et du Fils + et du Saint-Esprit. Amen. Partir en paix.

Mais ceux qui ont de grands fardeaux dans leur conscience, ou qui sont affligés et tentés, le confesseur sauront consoler et encourager à la foi avec plus de passages de l'Écriture. Ce doit être simplement une forme générale de confession pour les illettrés. [18]

Références :

- Jump up^ http://bookofconcord.org/lc-6-baptism.php#para74

- ^ Jump up to:un b Une explication du petit catéchisme archivé 2009-10-07 à la machine de Wayback .

- Jump up^ "Copie archivée" (PDF) . . Récupéré le 2010-02-02 . Récupéré le 2010-02-02.

- Jump up^ Excuses de la confession d'Augsbourg , article 24, paragraphe 1. Récupéré 2010-02-02.

- Jump up^ La défense de la confession d'Augsbourg; Article XI: De la confession . Récupéré le 2010-02-02.

- Jump up^ Un exemple d'une église qui a un temps fixé pour les confessions [ lien mort permanent ] .Récupéré le 2010-02-02.

- Le grand catéchisme de Luther IV, 1: «Nous avons maintenant terminé les trois parties principales de la doctrine chrétienne commune: nous devons encore parler de nos deux sacrements institués par le Christ, dont chaque chrétien devrait avoir au moins un Bref enseignement, parce que sans eux il ne peut y avoir de chrétien, bien que, hélas, aucune instruction à leur sujet n'ait été donnée jusqu'ici »(emphase ajoutée, voir Théodore G. Tappert, trans et éd., Le Livre de Concord: Les Confessions de l'Église évangélique luthérienne , (Philadelphia: Fortress Press, 1959), 733).

- Jump up^ John 20:23 , et Engelder, TEW Popular Symbolics . St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 112-3, partie XXVI "Le ministère", paragraphe 156Le grand catéchisme de Luther IV, 74-75: «Et vous voyez ici que le baptême, aussi bien dans sa puissance que dans sa signification, comprend aussi le troisième sacrement, qui a été appelé repentance , car il n'est vraiment rien d'autre que le baptême». Voir Théodore G. Tappert, traduit et éd., The Book of Concord.

09:16 Publié dans Réformation | Lien permanent | Commentaires (0)

14/10/2025

Brève histoire des protestants de droite nationale:

Au début des années 30, après la mise à l'index de l'Action Française par le Vatican, certains éléments du protestantisme ont pensé que c'était le moment de s'affirmer en créant l'Association Sully, dont l'implantation sera principalement à Paris et dans le midi. Elle regroupera notables et militants, ainsi qu'un assez important groupe d'étudiants. Son souhait : rassembler tous les royalistes protestants en se référant à la pensée de Maurras, mais en affirmant avec netteté son héritage royaliste et huguenot.

A sa tête se trouvera un triumvirat formé de l'industriel alsacien Eugène Kuhlman, de Louis de Seynes et du colonel la Tour Dejean. Parmi les membres nous trouvons Auguste Lecerf, artisan du renouveau calviniste ; mais l'âme et l'idéologue en est le pasteur Noël Vesper (de son vrai nom: Nougat) qui considère le Protestantisme comme un retour à l'Eglise primitive. Le royalisme, quand à lui, était un retour aux principes générateurs de la nation française ; ces deux aspects étant solidaires.

Nombreux seront ceux qui rejoindront le régime de Vichy. Dans l'entourage du Maréchal on trouve le Général Brécard, secrétaire général de l'Etat, René Guillouin, chargé de mission, M. Arnal, directeur adjoint aux affaires politiques, l'amiral Platon, secrétaire d'état aux colonies. Cette frange non négligeable du protestantisme souhaite un état fort dans la lignée de Maurras. Elle s'opposera aux instances du protestantisme et au Pasteur Boegner, à qui ils reprocheront de diviser les français. La mise au pas ne tarda pas. Une circulaire du synode national, en 1943, obligeât chaque Pasteur à lire en chaire un message officiel adressé aux fidèles : ceux qui, au nom de leurs convictions, protestantes, royalistes et nationalistes refuseront seront exclus.

C’est dans ce contexte trouble de guerre civile, que le Pasteur Vesper va s'engager totalement, en prenant des positions de plus en plus radicales. Cela est certainement regrettable, le contexte de l'époque entre répressions et épuration explique beaucoup de chose. Il paiera cher ses excès verbaux, assassiné avec son épouse sans aucune forme de procès par le maquis communiste (comme l'amiral Platon). Bien des années plus tard, lors de la création des comités, Tixier Vignancourt, un autre Pasteur venu de l'autre bord, ancien aumônier des troupes de Lattre en Italie, deviendra la voie du protestantisme de notre famille politique. J'ai bien connu Paul Rigal. J'ai eu l'occasion maintes fois, jusqu'à sa mort, de lui rendre visite, dans son presbytère derrière St Pierre le jeune à Strasbourg.

Pasteur Blanchard

09:04 Publié dans Réformation | Lien permanent | Commentaires (0)

03/10/2025

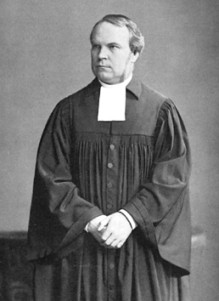

Un personnage contestable: le Pasteur Adolf Stoecker:

Origines :

Adolf Stoecker est le fils d'un forgeron devenu par la suite agent de police au régiment de cuirassiers de Halberstadt. De 1854 à 1857, il étudie la théologie à l'université Martin Luther de Halle-Wittenberg et l'université Humboldt de Berlin. Après ses études et cela jusqu'en 1862, il exerce dans différentes familles nobles comme à Riga chez le comte Lambsdorff, mais également comme aumônier militaire. Après l'Oberlehrerexamen (l'examen permettant d'enseigner) de 1862, il participe à un voyage de neuf mois en Allemagne du Sud, en Suisse et en Italie.

Biographie politique et ecclésiastique :

En 1863 Stoecker devient pasteur à Seggerde (Altmark). Trois ans plus tard, il change de paroisse pour s'occuper de celle de Hamersleben, une petite ville industrielle. Marié depuis 1867 à Anna Krüger, fille d'un conseiller de commerce brandebourgeois, il quitte Hamersleben en 1871 après s'être violemment opposé aux mariages inter-confessionnels. Il devient la même année pasteur à Metz.

À partir du 17 octobre 1874, Stoecker devient quatrième prédicateur à Berlin. Depuis 1863, ses écrits dans le Neue evangelische Kirchenzeitung l'avaient rendu intéressant aux yeux de la cour. La même année, il devient membre de la direction synodale générale de l'église régionale de l'ancienne Prusse.

En 1878, Stoecker expose ses opinions réformatrices sociales chrétiennes dirigées contre la social-démocratie lors de la Eiskeller-Versammlung. C'est lors de cette réunion que le Parti chrétien social des travailleurs est fondé. Il changera de nom en 1881 pour devenir le Christlich-soziale Partei. Le but du parti est de défaire les liens existants entre le SPD (socialiste) et les ouvriers en exerçant une politique sociale monarchiste et chrétienne mais également en diffusant l'antisémitisme. Après un échec retentissant lors des élections parlementaires de 1878, Stoecker redirige son action pour gagner les classes moyennes. Un an auparavant, Stoecker avait pris la direction de la Berliner Stadtmission, une association évangélique dont le but est de freiner le déclin de la religion en s'engageant socialement et ainsi faire retrouver à l'église un prestige accru.

Une diaconie est mise en place, elle s'occupe des malades, des handicapés et des groupes discriminés. C'est ainsi que Stoecker fonde la Schrippenkirche dans la Ackerstraße où une tasse de café et deux petits pains sont distribués après l'office religieux. Les prêches qu'il publie atteignent un tirage de 130 000.

De 1879 à 1898, Stoecker est député pour la circonscription de Minden-Ravensberg au parlement de Prusse. De 1881 à 1893 puis de 1898 à 1908, il est député au Reichstag pour la circonscription de Siegen-Wittgenstein-Biedenkopf. Enfin, il est jusqu'en 1896 le représentant du Deutschkonservative Partei auquel les sociaux-chrétiens s'étaient ralliés.

Après n'avoir pas réussi à rallier à lui les ouvriers et les sociaux-chrétiens, Stoecker se tourne avec succès vers les classes moyennes en recourant à la propagande antisémite. Son action trouve un écho favorable parmi certains étudiants. Le Christlich-Soziale Partei reste cependant dépendant des conservateur. Stoecker et Hammerstein envisagent de transformer le Deutschkonservative Partei en un parti de masse en association avec le Kreuzzeitung ultra conservateur.

En 1883, Stoecker est nommé deuxième prédicateur et il devient quatre ans plus tard l'éditeur du Neue evangelische Kirchenzeitung.

Entre 1887 et 1888, Stoecker et l'aile droite de son parti entrent de plus en plus en conflit avec la politique du chancelier Otto von Bismarck. Stoecker a cependant une grande influence sur le prince Wilhelm, le futur Guillaume II d'Allemagne et essaie de le retourner contre Bismarck. Dans les lettres publiées par le Vorwärts sous le titreScheiterhaufenbrief (littéralement lettres du bûcher), on apprend que Stoecker a comploté pour obtenir la destitution de Bismarck.

En 1889, Bismarck exige de Stoecker qu'il renonce publiquement à tout engagement politique actif et l'année suivante, Stoecker perd sa charge de prédicateur. La même année, Stoecker fonde le Congrès social-évangélique afin de se confronter à la question sociale. Des intellectuels libéraux comme Friedrich Naumann, Adolf von Harnack ouOtto Baumgarten en font partie.

Après le renvoi de Bismarck, Stoecker gagne de plus en plus d'influence sur les conservateurs allemands. Lors du congrès du parti, le Tivoli-Parteitag de 1892, les antisémites réussissent sous la direction de Stoecker à ancrer l'antisémitisme dans le programme du Deutschkonservative Partei.

Étant donné que les libéraux ont la majorité au sein du Congrès social-évangélique, Stoecker le quitte en 1896. Il fonde dès lors la Freie kirchlich-soziale Konferenz. Friedrich Naumann et Helmut von Gerlach fondent le Nationalsoziale Partei. C'est ainsi que la caractère conservateur et antisémite du parti de Stoecker est devenu encore plus visible.

Après que Stoecker a quitté les conservateurs allemands en 1896 à la suite de son implication dans différents scandales, son parti a connu un déclin généralisé. Les sociaux-chrétiens se sont alors retrouvés à s'allier avec d'autres partis antisémites. Stoecker et son parti avaient alors perdu presque toute leur influence politique.

Stoecker et la question juive :

Dans la vision que Stoecker a du monde est a replacé dans son époque, la judaïté moderne pour lui était synonyme de libéralisme, de capitalisme, de matérialisme et d'athéisme. De plus, « pour lui, juifs et sociaux-démocrates ne font qu'un » thése plus que contestable. Dans son esprit, les réformes sociales chrétiennes et l'antisémitisme ne sont pas contradictoires mais se conditionnent conjointement, ce qui était banal à son époque, nous parait aujourd'hui scandaleux. Il élève le premier en Allemagne l'antisémitisme en une clé pour comprendre la politique moderne.

Stoecker s'est distancé de l'antisémitisme racial. Ses déclarations oscillaient entre un antijudaïsme chrétien traditionnel et une vision moderne populiste, ce qui a accru son potentiel de ralliement. Stoecker a largement contribué à ce que ces théses se propage dans le protestantisme et les partis conservateurs.

Adolf Stoecker meurt le 2 février 1909 à l'âge de 73 ans à Gries bei Bozen. Il est enterré au Friedhof der Dreifaltigkeitskirche à Berlin-Kreuzberg.

Dans son roman Der Untertan, Heinrich Mann évoque Stöcker lorsque l'avocat Wiebel s'engage en politique : « Après son exposé les Néo-Teutons jugèrent d'un commun accord que le libéralisme juif était le fruit annonciateur de la démocratie sociale, et que les Allemands chrétiens devaient serrer les rangs autour de Stöcker, le prédicateur de la cour ».

Œuvres:

-

Der religiöse Geist in Volk und Heer während des französischen Krieges, Vortrag, Berlin 1876

-

Das moderne Judenthum in Deutschland, besonders in Berlin. Zwei Reden in der christl.-socialen Arbeiterpartei, Berlin 1879

-

Zur Handwerkerfrage, Vortrag, Breslau 1880

-

Die Bewegungen der Gegenwart im Lichte der christlichen Weltanschauung, Heidelberg 1881

-

Die persönliche Verantwortung der Besitzenden und Nichtbesitzenden in der sozialistischen Bewegung und Gegenwart, Vortrag. Basel 1881

-

Eine entscheidende Stunde deutscher Geschichte, Halle 1881

-

’Wirket so lange es Tag ist!’ Festpredigt bei der 50-jährigen Jubelfeier der Elberfeld-Barmer-Gefängnis-Gesellschaft am 14. Oktober 1883 über Ev. Joh. 9, v. 1-4, Elberfeld 1884

-

Eins ist noth. Ein Jahrgang Volkspredigten über freie Texte, Berlin 1884

-

Christlich-Sozial. Reden und Aufsätze, Bielefeld 1885

-

Predigten, Berlin 1886

-

Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Evangelien des Kirchenjahres, Berlin 1887

-

Die sozialen und kirchlichen Notstände in großen Städten, Vortrag, Stuttgart 1888

-

Die sonntägliche Predigt, Berlin 1889

-

Wandelt im Geist. Ein Jahrgang Volkspredigten über freie Texte, Berlin 1889

-

Sozialdemokratie und Sozialmonarchie, Leipzig 1891

-

Arm und Reich, Vortrag, Basel 1891

-

Innere Mission und sociale Frage, Leipzig 1891

-

Das Salz der Erde. Ein Jahrgang Zeitpredigten, Berlin 1892

-

Wach’ auf, evangelisches Volk!, Berlin 1893

-

Dreizehn Jahre Hofprediger und Politiker, Berlin 1895

-

Von Stoecker zu Naumann. Ein Wort zur Germanisierung des Christentums, Heilbronn 1896

-

Verheißung und Erfüllung. Ein Jahrhundert Volkspredigten über alttestamentliche Texte, Berlin 1897

-

Die Leitung der Kirche. Ein Weckruf, Siegen 1899

-

Reden im neuen Reichstag 1899, Siegen 1899

-

An der Grenze zweier Jahrhunderte, Berlin 1900

-

Das Evangelium eine Gotteskraft. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Evangelien der neuen Perikopen, Berlin 1900

-

Das christliche Sittlichkeitsideal und der Goethebund, Hamburg 1901

-

Kann ein Christ Sozialdemokrat, kann ein Sozialdemokrat Christ sein?, Berlin 1901

-

Beständig in der Apostellehre. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Episteln der Eisenacher Perikopenreihe, Berlin 1901

-

Welche Gefahren drohen dem kirchlichen Bekenntnisseitens der modernen Theologie und was können die evangelischen Gemeinden tun zur Abwehr?, Gütersloh 1902

-

Die drei Paladine des alten Kaisers. Erinnerungen aus großer Zeit, Essen 1906

-

Kirche und

09:10 Publié dans Réformation | Lien permanent | Commentaires (0)

29/07/2025

Wittemberg.

| Pays |  Allemagne Allemagne |

|---|---|

| Land | .svg/20px-Flag_of_Saxony-Anhalt_(state).svg.png) Saxe- Anhalt Saxe- Anhalt |

| Arrondissement (Landkreis) |

Wittenberg |

Géolocalisation sur la carte : Allemagne

Wittemberg, en allemand Lutherstadt Wittenberg, est une ville de Saxe-Anhalt en Allemagne, située au bord de l'Elbe. Elle a une population d'environ 50 000 habitants, et a été le siège de l'électorat de Saxe tenu par les ducs de Saxe-Wittenberg (liste des souverains de Saxe).

Wittemberg est aussi célèbre pour ses liens étroits avec Martin Luther et les origines de la Réforme protestante : plusieurs de ses bâtiments sont associés aux événements de ce temps. Une partie du cloître augustin (maison de Luther) dans laquelle Luther a demeuré, d'abord en tant que moine puis comme propriétaire avec son épouse Katharina von Bora et ses six enfants, est préservée, et a été transformée en musée de Luther. Il contient de nombreuses reliques de Luther, ainsi que des portraits et d'autres peintures par Lucas Cranach l'Ancien et Lucas Cranach le Jeune (père et fils). L'Augusteum, construit entre 1564 et 1583 en raison de la présence du monastère, est maintenant un séminaire théologique.

Histoire

Fondée au XIIe siècle (citée pour la première fois en 1180), cette ville saxonne connaît à l'aube du XVIe siècle un important rayonnement économique, technique, artistique et surtout intellectuel grâce à son université de Wittemberg. Martin Luther y enseigne la théologie dès 1508, puis y affiche ses 95 thèses contre le commerce des indulgences en 1517 sur les portes de l'église de la Toussaint de Wittemberg (dédiées au pape Léon X). Wittenberg devient alors le principal lieu de formation de la Réforme protestante.

Place du marché, mairie et église Sainte-Marie

Malgré des controverses théologiques, la concorde de Wittenberg y est signé en 1536. Il est destiné à accorder les tendances luthériennes et les vues des théologiens saxons, en particulier sur les questions de la cène.

C'est aussi à Wittemberg qu'est enseigné pour la première fois (en Allemagne) en 1797 le droit allemand.En 1813, elle est défendue par le général français La Poype, qui ne capitule pas et quitte la maison les armes à la main.

Maison de Philippe Mélanchthon

18:01 Publié dans Réformation | Lien permanent | Commentaires (0)

25/07/2025

Le puritanisme aux Etats-Unis, du Mayflower aux télévangélistes:

L'esprit puritain n'est pas propre à une confession définie. Il imprègne profondément les Églises presbytériennes, méthodistes, baptistes, quakers et beaucoup d'autres florissantes aux États-Unis. En 1989, on dénombrait dans ce grand pays cent sept « dénominations », c'est-à-dire cent sept Églises indépendantes, chiffre en évolution constante ! Sans revenir en détail sur l'histoire, complexe entre toutes, de ces innombrables Églises issues du protestantisme, de leurs variations, fusions, scissions, rapprochements ou séparations, Michel Duchein en étudiant ici le puritanisme aux Etats-Unis, nous permet d'explorer la psychologie de l'homo americanus, depuis l'arrivée du Mayflower jusqu'aux télévangélistes.

L'Américain, homme religieux

Nous nommerons ici « Américain » le citoyen des États-Unis, faute d'un inexistant vocable « États-unien » qui serait évidemment plus approprié.

Tout observateur, même superficiel, de la vie du peuple américain est frappé par la place qu'occupe la religion dans son univers mental. Déjà Tocqueville, en 1835, remarquait que les références à la Bible y faisaient partie du langage courant dans toutes les classes de la société et que personne n'y professait ouvertement l'athéisme ou l'agnosticisme, contrairement à la société française de la même époque. Un universitaire moderne, Jean Guiguet, écrivant en 1971, fait à peu près la même remarque : « la particularité la plus déconcertante des États-Unis est l'intégration de la religion à la vie quotidienne […] la religion est partie intégrante de la vie sociale ».

Cette place éminente tenue par la religion aux États-Unis va d'ailleurs de pair avec la plus grande liberté de conscience et de culte, inscrite dans la Constitution de 1791 et dans son premier Amendement. Tout Américain, ou à peu près, appartient à une « dénomination », chrétienne ou non, et cela fait partie de son identité sociale, au même titre que sa couleur de peau et sa profession.

Jusque vers les années 1850, le protestantisme, sous ses diverses formes, a dominé le paysage religieux américain, avec une forte coloration puritaine. L'arrivée massive d'immigrants irlandais, puis italiens, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, puis enfin mexicains au XXe siècle, a introduit une puissante communauté catholique, d'ailleurs fort variée. On compte aujourd'hui environ cinquante millions de protestants, toutes confessions confondues, et quarante-huit millions de catholiques, sans compter trois millions cinq cent mille épiscopaliens ou anglicans.

Est-ce à dire que tous les Américains sont férus de théologie et brûlent d'une foi ardente ? Évidemment non. Deux phrases souvent citées, l'une du président Franklin Roosevelt, l'autre du président Eisenhower, sont assez révélatrices. Alors que Mrs. Roosevelt demandait à son mari s'il croyait fermement à tout ce qu'il avait appris au catéchisme, il répondit : « Franchement, je n'y ai jamais beaucoup pensé. Je ne crois pas qu'il soit bon de trop penser à ces choses-là. » Et Eisenhower : « Notre gouvernement ne peut tenir debout sans reposer sur une foi religieuse, mais peu importe laquelle. » Nul doute que le président George W. Bush, pour sa part, ait une foi beaucoup plus solide que celle de son prédécesseur Roosevelt ; de toute façon la démocratie américaine est fermement fondée sur une relation explicite d'alliance avec Dieu dans la tradition de l'Ancien Testament : In God we trust, « en Dieu est notre confiance ».

C'est donc bien dans l'histoire qu'il faut chercher les racines profondes de cette union traditionnelle.

Les « Pères pèlerins » et les fondateurs des colonies anglaises d'Amérique

Au début du XVIIe siècle, l'Amérique du Nord était encore un continent vierge pour les Européens, mises à part quelques sporadiques et éphémères tentatives d'implantations espagnoles, françaises et anglaises en Floride, Caroline, Canada et Californie, pour emprunter les appellations actuelles.

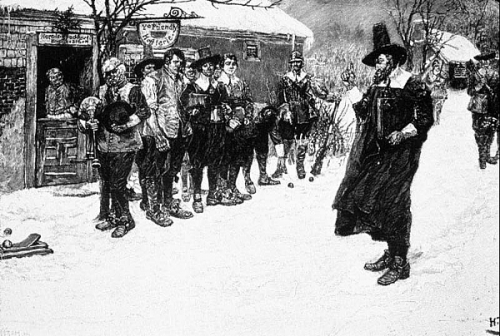

Tout change avec les règnes des rois anglais Jacques I (1603-1625) et Charles Ier (1625-1649), lorsque l'intransigeance religieuse de ces deux souverains, champions déterminés de l'anglicanisme, pousse à l'émigration des groupes de « dissidents » puritains, désireux à la fois de vivre librement leur foi et de fonder, dans le Nouveau Monde, de « nouvelles Jérusalem », autrement dit des communautés vivant selon la loi de Dieu telle que l'énonçaient la Bible et les grands réformateurs, Calvin en tête. La motivation religieuse puritaine est donc à l'origine même de ces premières implantations.

Ces différents groupes sont, au départ, indépendants les uns des autres. Au début, même, ils s'ignorent pratiquement, dans l'immense étendue de la côte qui s'étend du 44e au 32e degré de latitude nord, du Maine à la Géorgie : il y a 3 200 km à vol d'oiseau de Portland à Savannah. Plus tard seulement, ils se rapprocheront les uns des autres, apprendront à vivre en bon voisinage et, à la fin du XVIIIe siècle, s'uniront en une fédération qui sera le noyau des États-Unis d'aujourd'hui. Mais chacun d'eux a sa propre histoire, sa propre organisation et, pendant longtemps sa propre personnalité religieuse.

La date la plus symbolique est celle du 21 décembre 1620, lorsqu'aborda au Cap Cod, par 40 degrés de latitude nord, dans ce qui est aujourd'hui État de Massachusetts, un groupe d'une centaine de puritains anglais, connu plus tard sous le nom de Pilgrim Fathers, les « Pères pèlerins », qui avaient voyagé à bord du Mayflower. Pendant les onze semaines de la traversée, les « pèlerins » s'étaient liés par un contrat, le Mayflower Compact, qui allait devenir la constitution de la nouvelle colonie : stricte observance de la foi et du culte calviniste, vie communautaire intense, discipline sociale et morale sans faille. La colonie, après des débuts difficiles, finit par s'implanter malgré les conditions climatiques défavorables, et s'accrut ensuite par de nouveaux arrivants. La ville de Boston, fondée en 1630, devint sa capitale, après l'échec de la première implantation plus au sud à New Plymouth. Plus tard elle fut absorbée par la nouvelle colonie du Massachusetts.

Les Pères Pèlerins du Mayflower n'étaient pourtant pas les premiers colons anglais établis dans cette partie du monde. Dès 1606 une compagnie commerciale avait fondé, avec charte royale, la colonie de Virginie – en souvenir de la Reine Vierge Élisabeth Ière – dans la zone fertile de la baie de Chesapeake, appelée à une grande prospérité grâce à la culture du tabac : mais il ne s'agissait pas, dans ce cas, d'un établissement religieux.

On retrouve, en revanche, des groupes de puritains sur plusieurs autres points de la côte de ce qui allait devenir la « Nouvelle Angleterre » : sur la presqu'île de Manhattan, où ils changent en New York la Nouvelle-Amsterdam fondée par les Hollandais – qui avait elle-même succédé à la Nouvelle-Angoulême des Français ; à New Haven ; à Rhode Island ; ailleurs encore. Le pasteur John Donne, en 1622, leur donne comme but à atteindre « de créer un pont entre le vieux monde et le Royaume du Ciel, d'écrire un nouveau chapitre du Livre des Chroniques pour en faire le Livre de la Vie » À New Haven, le pasteur John Davenport veut établir le nouvel Israël, la terre des Élus.

Toutes ces colonies ont en commun, du moins au début, des conditions d'existence difficiles, mais aussi une stricte discipline sociale. L'intolérance à l'égard des déviations morales ou doctrinales est générale, comme à peu près partout en Europe à la même époque. Ces communautés ont des gouverneurs, élus par les freemen – les hommes libres, ce qui excluait les domestiques – ou nommés par le roi. Elles s'administrent plus ou moins librement, dans un esprit fortement communautaire.

Faisant notablement exception, le Maryland, fondé en 1632 par lord Baltimore, ami de Charles Ier, est un refuge pour les catholiques et accueille volontiers des anglicans. Ceux-ci s'implantent aussi en Virginie et en Caroline du Nord et du Sud – ainsi nommées en l'honneur de Charles Ier et de Charles II.

Une mention toute particulière doit être faite de la Pennsylvanie, fondée en 1681 par le quaker William Penn. Bien que différent du calvinisme et de toutes les autres confessions connues alors en Angleterre – refus de tout clergé, de tout sacrement, libre inspiration de chaque fidèle par l'Esprit de Dieu – le quakerisme ou Société des Amis, fondé par George Fox vers 1647 se caractérise, sous la direction de William Penn, par une grande tolérance et par un esprit démocratique rare à l'époque. Par l'austérité des mœurs et la fidélité à la Bible, il se rattache néanmoins au puritanisme. La fertilité du pays, l'activité des colons, font bientôt de la Pennsylvanie, autour de sa capitale Philadelphie – étymologiquement « l'Amour des frères » – la région la plus peuplée et la plus prospère de la Nouvelle Angleterre.

La Bible et la Révolution américaine

Comme en Europe, le XVIIIe siècle est, dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord, l'époque d'un certain apaisement des querelles religieuses. Même si l'irréligion affirmée y est exceptionnelle, les différences entre les diverses confessions ou « dénominations » tendent à s'estomper – le catholicisme mis à part, qui reste fortement minoritaire avant le milieu du XIXe siècle.

En 1773, au moment où éclate à Boston la révolte contre la métropole anglaise, premier acte de la « Révolution américaine », aucune des colonies n'est plus liée à une confession religieuse exclusive. Ni Washington ni Jefferson ne sont des zélotes intolérants ; Jefferson est même plutôt proche du déisme des philosophes français. Aussi les textes fondateurs de la nouvelle République proclament-ils, dès le début, la liberté de croyance et de culte ; les juifs, toutefois, resteront longtemps exclus des fonctions officielles, réservées à « tous les chrétiens de quelque dénomination que ce soit ».

Néanmoins, l'esprit religieux est toujours profondément ancré dans le pays. L'exclusivisme puritain des premiers colons subsiste dans certaines communautés : « Que soient maudits ceux qui vivent sans religion autant que ceux qui adhèrent à une mauvaise religion », déclare le pasteur Simpson en Nouvelle Angleterre. Et surtout les « dénominations » se multiplient, animées par la ferveur de prédicateurs inspirés, pour la plupart venus d'Europe, tels les méthodistes fondés en Angleterre par John Wesley, les baptistes, mennonites et Frères moraves nés en Allemagne et Europe centrale, les hamish de Hollande, sans compter toutes les variétés des presbytérianistes, congrégationalistes et « revivalistes ». Toutes ces confessions, fort différentes entre elles, ont en commun d'être imprégnées d'esprit puritain, parfois poussé à l'extrême ; ainsi les hamish, qui vivent comme en vase clos, refusent toute compromission avec « l'esprit du siècle ». Toutes, aussi, pratiquent une certaine forme de démocratie interne, même les épiscopaliens – anglicans – qui, sous l'autorité de leurs évêques en viennent à organiser leur vie paroissiale avec une forte participation des fidèles laïcs.

Ainsi, dès l'origine, et avec des nuances, le protestantisme teinté de puritanisme est à la source de la démocratie américaine ; phénomène reconnu par tous les observateurs européens, dont Tocqueville et l'historien K.H.Tawney : « La révolution que les puritains ont opérée dans les esprits et dans les relations de l'individu avec la société trouve son reflet dans l'organisation de la démocratie américaine telle que l'ont conçue les pères de la Constitution ».

Le puritanisme et l'appel du Grand Ouest

À partir des années 1820, l'appel de l'Ouest devient une des caractéristiques essentielles du peuple américain. Une fois franchis le Missouri et le Mississippi, les grandes plaines, puis les Montagnes Rocheuses, et pour finir la côte Pacifique, exercent un attrait irrésistible : c'est la « destinée manifeste » devenue un des mots d'ordre des États-Unis.

Dans cette vaste migration d'où sortiront les États-Unis modernes, les motivations économiques jouent évidemment leur rôle : vastes terres à cultiver, pâturages illimités pour les troupeaux, terrains de chasse, forêts à exploiter. Mais, pour beaucoup, l'idée d'une Terre Promise, d'un nouveau Canaan, est aussi déterminante. L'exemple le plus célèbre de cette marche du « peuple de Dieu » à l'appel de son guide est celui des mormons, ou « Saints des derniers jours », qui ont reçu la lumière divine par leur prophète John Smith en 1830 : Salt Lake City est fondé en 1847, après un exode où les souvenirs bibliques côtoient à chaque instant les réalités du XIXe siècle. Même si les mormons constituent une religion à part, en marge du christianisme historique, l'esprit puritain est extrêmement présent dans leur société, à l'exclusion toutefois de l'organisation démocratique, tout à fait étrangère tant à John Smith qu'à son successeur Brigham Young.

Indépendamment des mormons, d'innombrables communautés confessionnelles peu ou prou puritaines déménagent vers l'ouest et s'y implantent, créant les nouveaux États qui, peu à peu s'agrègent à l'Union primitive : ce sera la Bible Belt, la « ceinture biblique », qui qualifie parfois aujourd'hui encore les grandes plaines du Middle West. Pour un observateur étranger, les différences entre une communauté presbytérienne, une communauté méthodiste, une communauté congrégationaliste, peuvent paraître minimes ; pour les intéressés eux-mêmes, un esprit d'œcuménisme s'établit et gagne du terrain, même si certains groupes – les mennonites, les hamish, et bien sûr les mormons – restent irréductibles dans leur particularisme.

Mais, vers 1850-1860, le grand problème qui divise la société américaine n'est plus religieux : c'est celui de l'esclavage. Or, sur ce point, les diverses confessions adoptent des attitudes variées. Les épiscopaliens sont, dans l'ensemble, favorables au maintien de l'esclavage des Noirs, jugé nécessaire à l'exploitation des grands domaines de tabac ou de coton du sud. Au contraire, les méthodistes, les presbytériens, et surtout les baptistes et les quakers, jugent l'esclavage incompatible avec la notion d'égalité des hommes devant Dieu – notable différence avec l'Afrique du Sud, où les calvinistes hollandais seront, jusqu'au bout, les champions de l'apartheid et de la suprématie des Blancs.

La guerre de Sécession (1861-1865), qui coupe les États-Unis en deux camps ennemis, aura ses conséquences au plan religieux. Si 1'épiscopalisme demeure bien implanté dans le sud blanc, les anciens esclaves noirs se rallient en masse aux Églises baptistes et méthodistes, où ils donneront naissance, avatar assez inattendu du culte calviniste, aux gospel songs qui feront leur célébrité.

Le puritanisme dans la société américaine d'aujourd'hui

Il serait certes exagéré de qualifier de puritain l'ensemble de la société américaine d'aujourd'hui. La liberté des mœurs qui caractérise, notamment, toute une partie de la jeunesse, tant en Californie que dans les grandes métropoles de la côte Est, n'a vraiment plus rien à voir avec l'austérité des Pères Pèlerins du Mayflower.

Mais la persistance de l'esprit religieux, la référence permanente à Dieu, aux notions de Bien et de Mal – Good and Evil, chers au président George W. Bush, au langage de la Bible, sont évidentes pour tout observateur de la vie américaine. Le spectacle de la foule new-yorkaise après l'attentat meurtrier du World Trade Center, le 11 septembre 2001, était éloquent : tous, jeunes, vieux, blancs, noirs, ouvriers, employés, s'exprimaient spontanément en termes religieux, sans parler évidemment du Président.

On sait le poids politique que représentent aux États-Unis, au niveau des États comme au niveau fédéral, les groupes confessionnels ; on sait aussi le succès des « télévangélistes », qui utilisent la télévision comme véhicule de leur zèle religieux, ainsi que la force des mouvements « revivalistes », directement issus du vieux puritanisme calviniste. Il serait injuste d'attribuer au puritanisme les excès du fondamentalisme qui, ici ou là, se crispent sur une interprétation littérale de la Bible et veulent interdire dans les écoles l'enseignement de théories aussi « hérétiques » que l'évolutionnisme darwinien ou le système copernicien du cosmos. Mais l'esprit de Jean Calvin, qui faisait brûler vif Miguel Servet, n'est pas entièrement absent de ces fanatismes – qui ne sont pas sans évoquer, d'ailleurs, l'intégrisme de certains groupes islamiste au premier plan de l'actualité mondiale.

Quant à l'influence possible du puritanisme sur la prospérité économique des États-Unis depuis le XVIIIe siècle, c'est là un sujet beaucoup trop complexe pour être abordé, fût-ce brièvement, ici. La thèse fameuse de Max Weber sur l'éthique protestante et le capitalisme (1901) se prête à bien des interprétations, et d'ailleurs, malgré sa célébrité, elle n'est pas un dogme intangible. On ne peut que constater que les grands États industriels de la cote Est, d'où est sorti l'essor capitaliste du pays, sont aussi ceux où les colons puritains s'étaient établis les premiers, mais ce n'est pas le cas de la Californie, ni du Texas, tout aussi prospères aujourd'hui.

Il faut donc éviter les généralisations trop hâtives et trop hasarder ses conclusions, s'agissant d'un pays si vaste et si complexe. Mais il est indéniable que l'esprit puritain, même s'il n'est plus aussi exclusivement lié à telle ou telle confession particulière qu'au XVIIe siècle, reste un des éléments constitutifs de la mentalité de l'homo americanus et de la société où il vit.

09:30 Publié dans Réformation | Lien permanent | Commentaires (0)