16/01/2026

CRÉATIONNISME :

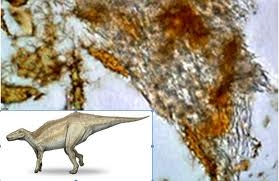

En 1993, à Hell Creek (Montana), le Dr Mary Schweitzer, paléontologue américaine, avait constaté la présence de tissus non décomposés sur le squelette d’un Tyrannosaurus Rex. Ce cas, parmi tant d’autres, démontre que les dinosaures n’ont pas disparu il y a 60-70 millions d’années. Cela est impossible, car la Terre n’a que quelque 6 000 ans.

Jusqu’à la révolution « française », préparée par les criminels maçons, les scientifiques défendaient une Terre de 6 000 ans. Cette périodicité a peu à peu augmenté en centaines de milliers d’années, puis en millions d’années pour atteindre l’évaluation fantasmagorique actuelle de 4,5 milliards d’années. La raison en est simple : le darwinisme implanté en Chine depuis les années 1890 pour préparer les esprits au communisme, a besoin de longues périodicités invérifiables pour dissimuler ses mensonges. Il est à rappeler que ce dogme débile a été exposé par Karl Marx dans une lettre du 18 décembre 1860 adressée à Friedrich Engels. Ce mensonge visant a faire croire que l’homme est le fruit du hasard, contraire aux plans divins, sera bien entendu financé par Rockefeller. Aujourd’hui le Dr Kent Hovind, qui a ridiculisé le chantre du darwinisme Dawkins, a été condamné à sept ans de prison, jusqu’en 2015, pour avoir défendu les théories du créationnisme. Officiellement, il a été accusé de blanchiment d’argent, alors qu’il n’avait que de minces revenus.

Pour ma part, mes travaux sur le créationnisme ont été traduit en plusieurs langues, dont en roumain, en 2004, par le Dr Dan Ghita, sous le titre Geocentrism şi creationism : un altfel de révizionism ?

Le Dr Harold S. Slusher, géophysicien, établit le calcul suivant : sachant que 14,3 milliards de tonnes de poussières interplanétaire se déposent chaque année sur la Lune, pour 4,5 milliards d’années, nous obtiendrions alors une épaisseur de trois cents à trois cent trente mètres. Or, l’épaisseur de la poussière sur l’astre est de trois à sept centimètres : la Lune aurait donc dix mille ans. Cette évaluation est d’autant plus pertinente que les scientifiques créationnistes et les évolutionnistes pensent de manière unanime que la Lune et la Terre présentent le même âge.

Selon ce scientifique, l’observation du Soleil est également très révélatrice. Son diamètre diminue de 1,5 mètre par heure. À cette vitesse, il y a vingt millions d’années, sa surface aurait heurté celle de la Terre.

Le Dr Melvin A. Cook, physicien-chimiste américain déjà nominé pour le prix Nobel, affirme grâce à l’étude du taux d’hélium contenu dans l’atmosphère, si la Terre avait 4,5 milliards d’années, son atmosphère serait saturée en hélium.

Les anneaux de Neptune ont des régions épaisses et des régions minces. Cette inégalité signifie qu’ils ne peuvent pas avoir des milliards d’années, puisque les collisions des objets des anneaux finissent par rendre les anneaux très uniformes.

Le méthane qui est sur Titan, plus grande lune de Saturne, devrait avoir entièrement disparu en seulement 10 000 ans à cause de la dégradation en éthane induite par les ultraviolets. Et, il n’y a pas non plus de quantités d’éthane.

Les lunes de Jupiter « volcaniquement actives », comme Io, sont compatibles avec un âge jeune : la mission Galileo a enregistré quatre-vingts volcans actifs. Si Io avait été en éruption plus de 4,5 milliards d’années à même 10 % de son rythme actuel, ses éruptions auraient dépassé 40 fois sa masse totale.

Le Dr Russel Humphreys, physicien, observe que la désintégration des comètes est trop rapide, l’eau et les sols marins manquent de vase et de sel, l’inclinaison des couches géologiques est trop forte pour que la Terre et l’univers aient plusieurs milliards d’années. Dans l’article Mercury’s magnetic field is young (Le champ magnétique de Mercure est jeune) de la parution Journal of Creation, il affirme que la présence d’un champ magnétique important autour de Mercure n’est pas compatible avec son âge jeune supposé de milliards d’années. Il ajoute qu’une planète si petite doit s’être suffisamment refroidie pour qu’un noyau liquide soit solidifié, empêchant le mécanisme de dynamo des évolutionnistes. Le Dr Russel Humphreys atteste au sujet de la décroissance du champ magnétique terrestre, que sa décroissance exponentielle est évidente à partir des mesures et est en accord avec la théorie de la décroissance libre depuis la Création. Ce phénomène suggère pour la Terre un âge bien inférieur à 20 000 ans.

09:18 Publié dans Apolégétique | Lien permanent | Commentaires (0)

09/01/2026

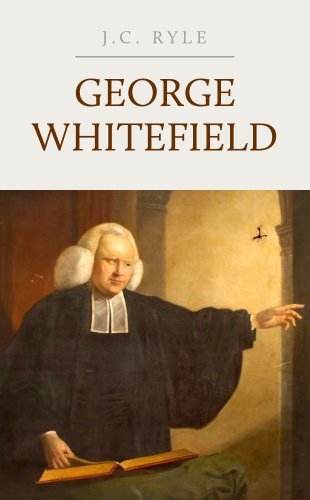

Georges Whitefield

| Le révérend Georges Whitefield |

|

|---|---|

| Portrait par Joseph Badger , vers 1745 | |

| Né | 27 décembre [ OS 16 décembre] 1714 Gloucester , Grande-Bretagne |

| Décédé | 30 septembre 1770 (55 ans) Newburyport , Province de la baie du Massachusetts , Amérique britannique |

| mère nourricière | Collège Pembroke, Oxford |

George Whitefield ( / ˈ hw ɪ t f iː l ... ; 27 décembre [ OS 16 décembre] 1714 – 30 septembre 1770), également connu sous le nom de George Whitfield , était un ecclésiastique et évangéliste anglican qui fut l'un des fondateurs du méthodisme et de la mouvement évangélique . [1] [2]

Né à Gloucester , il s'inscrivit au Pembroke College de l' Université d'Oxford en 1732. Là, il rejoignit le « Holy Club » et fut présenté aux frères Wesley, John et Charles , avec lesquels il travaillera en étroite collaboration dans son ministère ultérieur. Whitefield a été ordonné après avoir obtenu son baccalauréat ès arts . Il a immédiatement commencé à prêcher, mais il ne s'est installé comme ministre d'aucune paroisse . Il est plutôt devenu un prédicateur itinérant et un évangéliste. En 1740, Whitefield se rendit en Amérique du Nord où il prêcha une série de réveilsqui fait partie du " Grand Réveil ". Ses méthodes étaient controversées et il s'est engagé dans de nombreux débats et conflits avec d'autres membres du clergé.

Whitefield a reçu une large reconnaissance au cours de son ministère; il a prêché au moins 18 000 fois devant peut-être 10 millions d'auditeurs en Grande-Bretagne et dans ses colonies américaines . Whitefield pouvait captiver un large public grâce à une puissante combinaison de théâtre, de rhétorique religieuse et de patriotisme . [3]

Début de la vie

L'ancienne Bell Inn, Southgate Street, Gloucester

Whitefield est né le 27 décembre [ OS 16 décembre] 1714 au Bell Inn, Southgate Street, Gloucester . Whitefield était le cinquième fils (septième et dernier enfant) de Thomas Whitefield et d'Elizabeth Edwards, qui tenaient une auberge à Gloucester. [4] Son père est mort alors qu'il n'avait que deux ans et il a aidé sa mère à tenir l'auberge. Dès son plus jeune âge, il découvre qu'il a une passion et un talent pour le théâtre, une passion qu'il poursuivra avec les reconstitutions très théâtrales d'histoires bibliques qu'il raconte lors de ses sermons. Il a fait ses études à la Crypt School de Gloucester [5] et au Pembroke College d'Oxford . [6] [7]

Comme les affaires de l'auberge avaient diminué, Whitefield n'avait pas les moyens de payer ses frais de scolarité. [8] Il est donc venu à l' Université d'Oxford en tant que serviteur , le rang le plus bas des étudiants de premier cycle. Bénéficiant d'un enseignement gratuit, il a agi en tant que serviteur de boursiers et de compatriotes; tâches, y compris leur enseigner le matin, les aider à se laver, nettoyer leurs chambres, porter leurs livres et les aider au travail. [8] Il faisait partie du " Holy Club " à l'université avec les frères Wesley, John et Charles . Une maladie, ainsi que La vie de Dieu dans l'âme de l'homme d' Henry Scougal, l'a influencé à se tourner vers l'église. Suite à une conversion religieuse , il se passionne pour la prédication de sa nouvelle foi. Il est devenu le chef du Holy Club lorsque les frères Wesley sont partis pour la Géorgie . [9] L' évêque de Gloucester l'a ordonné diacre de l' Église d'Angleterre en 1736. [1]

Évangélisation

Whitefield avait une vision croisée ( strabisme ).

Whitefield a prêché son premier sermon à l'église St Mary de Crypt [2] dans sa ville natale de Gloucester, une semaine après son ordination comme diacre. L'Église d'Angleterre ne lui a pas assigné d'église, alors il a commencé à prêcher seul dans les parcs et les champs en Angleterre, s'adressant à des personnes qui n'allaient normalement pas à l'église. En 1738, il se rendit à Savannah, en Géorgie, dans les colonies américaines en tant que curé [ citation nécessaire ] de Christ Church, qui avait été fondée par John Wesley alors qu'il était à Savannah. Pendant son séjour, Whitefield a décidé que l'un des grands besoins de la région était une maison pour orphelins. Il a décidé que ce serait l'œuvre de sa vie. en 1739, il retourna en Angleterre pour recueillir des fonds, ainsi que pour recevoir des ordres de prêtre . Tout en préparant son retour, il a prêché à de grandes congrégations. À la suggestion d'amis, il a prêché aux mineurs de Kingswood , à l'extérieur de Bristol, en plein air. Parce qu'il retournait en Géorgie, il invita John Wesley à prendre en charge ses congrégations de Bristol et à prêcher en plein air pour la première fois à Kingswood puis à Blackheath, Londres . [dix]

Whitefield, comme beaucoup d'autres évangéliques anglicans du XVIIIe siècle tels qu'Augustus Toplady , John Newton et William Romaine , a accepté une lecture simple de l'article 17 - la doctrine de l'Église d'Angleterre sur la prédestination – et n'était pas d'accord avec les vues arminiennes des frères Wesley sur la doctrine de la prédestination. l' expiation . [11] Cependant, Whitefield a finalement fait ce que ses amis espéraient qu'il ne ferait pas : remettre tout le ministère à John Wesley. [12] Whitefield a formé et était le président de la première conférence méthodiste, mais il a bientôt abandonné la position pour se concentrer sur le travail évangélique.[13]

Trois églises ont été établies en Angleterre en son nom – une à Penn Street, Bristol , et deux à Londres, à Moorfields et à Tottenham Court Road - toutes trois sont devenues connues sous le nom de "Whitefield's Tabernacle". La réunion de la société à la deuxième école Kingswood à Kingswood a finalement été également nommée Whitefield's Tabernacle . Whitefield a agi comme aumônier de Selina, comtesse de Huntingdon , et certains de ses partisans ont rejoint la comtesse de Huntingdon's Connexion , dont les chapelles ont été construites par Selina, où une forme de méthodisme calvinistesemblable à celui de Whitefield a été enseigné. Beaucoup de chapelles de Selina ont été construites dans les comtés anglais et gallois, [14] et une, Spa Fields Chapel , a été érigée à Londres. [15] [16]

Orphelinat de Bethesda

L'effort de Whitefield pour construire un orphelinat en Géorgie était au cœur de sa prédication. [4] L' orphelinat de Bethesda et sa prédication comprenaient la "double tâche" qui occupa le reste de sa vie. [17] Le 25 mars 1740, la construction a commencé. Whitefield voulait que l'orphelinat soit un lieu de forte influence évangélique , avec une atmosphère saine et une forte discipline. [18] Ayant levé l'argent par sa prédication, Whitefield "a insisté sur le contrôle exclusif de l'orphelinat". Il a refusé de donner aux syndics une comptabilité financière. Les administrateurs se sont également opposés à ce que Whitefield utilise "une mauvaise méthode" pour contrôler les enfants, qui "sont souvent priés et pleurés toute la nuit". [4]

En 1740, il engagea des frères moraves de Géorgie pour construire un orphelinat pour enfants noirs sur un terrain qu'il avait acheté dans la vallée de Lehigh en Pennsylvanie . Suite à un désaccord théologique, il les renvoya et ne put achever le bâtiment, que les Moraves achetèrent et achevèrent par la suite. C'est maintenant la Whitefield House au centre de l'arrondissement morave de Nazareth, en Pennsylvanie . [19] [20]

Réunions de réveil

Prédication de Whitefield. gravure de 1857

À partir de 1740, Whitefield a prêché presque tous les jours pendant des mois à de grandes foules de parfois plusieurs milliers de personnes alors qu'il voyageait à travers les colonies, en particulier la Nouvelle-Angleterre . Son voyage à cheval de New York à Charleston, en Caroline du Sud , était à cette époque le plus long d'Amérique du Nord par un homme blanc. [21] Comme Jonathan Edwards , il a développé un style de prédication qui a suscité des réponses émotionnelles de ses auditoires. Mais Whitefield avait du charisme, et sa voix forte, sa petite taille et même son apparence loucheuse (que certaines personnes considéraient comme une marque de faveur divine) ont tous contribué à faire de lui l'une des premières célébrités des colonies américaines. [22]Comme Edwards, Whitefield a prêché une théologie résolument calviniste qui était conforme au «calvinisme modéré» des trente-neuf articles. [23] Tout en affirmant explicitement la seule agence de Dieu dans le salut, Whitefield offrit librement l'Évangile , en disant à la fin de ses sermons : « Viens pauvre, perdu, pécheur perdu , viens tel que tu es au Christ . [24] Whitefield a inclus des esclaves dans ses offrandes évangéliques et leur réponse a été positive. Les historiens y voient « la genèse du christianisme afro-américain ». [25]

Pour Whitefield, "le message de l'évangile était si important qu'il s'est senti obligé d'utiliser tous les moyens terrestres pour faire passer le message". [26] Grâce à la diffusion généralisée de la presse écrite, peut-être la moitié de tous les colons ont finalement entendu parler, lu ou lu quelque chose écrit par Whitefield. Il employa systématiquement l'imprimerie, envoyant des hommes avancés pour afficher des bordées et distribuer des tracts annonçant ses sermons. Il s'est également arrangé pour que ses sermons soient publiés. [27]Une grande partie de la publicité de Whitefield était l'œuvre de William Seward, un riche laïc qui accompagnait Whitefield. Seward a agi en tant que "collecteur de fonds, coordinateur commercial et publiciste" de Whitefield. Il a fourni aux journaux et aux libraires du matériel, y compris des copies des écrits de Whitefield. [4]

Lorsque Whitefield retourna en Angleterre en 1742, une foule estimée de 20 à 30 000 personnes le rencontra. [28] Une telle congrégation en plein air a eu lieu sur Minchinhampton Common , Gloucestershire. Whitefield a prêché à la " congrégation de Rodborough " - un rassemblement de 10 000 personnes - à un endroit maintenant connu sous le nom de " Whitefield's Tump ". [ la citation nécessaire ] Whitefield a cherché à influencer les colonies après qu'il soit retourné en Angleterre. Il s'est engagé à faire publier ses journaux autobiographiques dans toute l'Amérique. Ces revuesont été caractérisés comme «le véhicule idéal pour créer une image publique qui pourrait fonctionner en son absence». Ils ont dépeint Whitefield sous le "meilleur éclairage possible". Lorsqu'il revint en Amérique pour sa troisième tournée en 1745, il était mieux connu qu'à son départ. [29]

Esclavagiste et défenseur de l'esclavage

Figure du Staffordshire buste en faïence peinte modelé et réalisé par Enoch Wood , c. 1790

Whitefield était propriétaire d'une plantation et esclavagiste et considérait le travail des esclaves comme essentiel pour financer les opérations de son orphelinat. [30] [31] John Wesley a dénoncé l'esclavage comme "la somme de toutes les méchancetés" et a détaillé ses abus . [32] [33] Cependant, les défenses d'esclavage étaient communes parmi les Protestants du 18ème siècle, surtout les missionnaires qui ont utilisé l'institution pour souligner la providence de Dieu. [34] Whitefield était d'abord en conflit au sujet des esclaves. Il croyait qu'ils étaient humains et était en colère qu'ils soient traités comme des "créatures subordonnées". [35] Néanmoins, Whitefield et son ami James Habershama joué un rôle important dans la réintroduction de l'esclavage en Géorgie. [36] L'esclavage avait été proscrit dans la jeune colonie de Géorgie en 1735. [ la citation nécessaire ] En 1747, Whitefield a attribué les ennuis financiers de son Orphelinat de Bethesda à la prohibition de la Géorgie de gens noirs dans la colonie. [34] Il a fait valoir que "la constitution de cette colonie [la Géorgie] est très mauvaise et il est impossible pour les habitants de subsister" alors que les Noirs étaient interdits. [30]

Entre 1748 et 1750, Whitefield a fait campagne pour la légalisation de l'émigration afro-américaine dans la colonie parce que les administrateurs de la Géorgie avaient interdit l'esclavage. Whitefield a fait valoir que la colonie ne serait jamais prospère à moins que les esclaves ne soient autorisés à cultiver la terre. [37] Whitefield voulait que l'esclavage soit légalisé pour la prospérité de la colonie ainsi que pour la viabilité financière de l'orphelinat de Bethesda. “Si les nègres avaient été autorisés" à vivre en Géorgie, a-t-il dit, "j'aurais maintenant eu assez pour subvenir aux besoins d'un grand nombre d'orphelins sans dépenser plus de la moitié de la somme qui a été prévue.”[30]La poussée de Whitefield pour la légalisation de l'émigration des esclaves vers la Géorgie "ne peut pas être expliquée uniquement sur les bases de l'économie". C'était aussi son espérance pour leur adoption et pour leur salut éternel. [38]

Les esclaves noirs ont été autorisés à vivre en Géorgie en 1751. [37] Whitefield a vu la "légalisation de (la résidence noire) comme une victoire personnelle en partie et une volonté divine en partie". [39] Whitefield a fait valoir une justification scripturaire pour la résidence noire en tant qu'esclaves. Il a augmenté le nombre d'enfants noirs dans son orphelinat, utilisant sa prédication pour collecter des fonds pour les loger. Whitefield est devenu "peut-être le défenseur et le praticien évangélique le plus énergique et le plus visible des droits des Noirs". [4] En propageant une telle « défense théologique pour » la résidence noire, Whitefield a aidé les propriétaires d'esclaves à prospérer. [38]À sa mort, Whitefield a tout laissé dans l'orphelinat à la comtesse de Huntingdon. Cela comprenait 4 000 acres de terre et 49 esclaves noirs. [4]

Campagne contre le traitement cruel des esclaves

En 1740, lors de sa deuxième visite en Amérique, Whitefield publia "une lettre ouverte aux planteurs de Caroline du Sud, de Virginie et du Maryland" les réprimandant pour leur cruauté envers leurs esclaves. Il a écrit: "Je pense que Dieu a une querelle avec vous pour votre abus et votre cruauté envers les pauvres nègres." [40] De plus, Whitefield a écrit : "Vos chiens sont caressés et caressés à vos tables ; mais vos esclaves qui sont souvent appelés chiens ou bêtes, n'ont pas un privilège égal." [30] Cependant, Whitefield "s'est arrêté avant de rendre un jugement moral sur l'esclavage lui-même comme une institution". [38]

Whitefield est connu comme l'un des premiers à prêcher aux esclaves. [31] Certains ont affirmé que l'Orphelinat Bethesda "a donné l'exemple d'un traitement humain" des Noirs. [41] Phillis Wheatley (1753–1784), qui était un esclave, a écrit un poème « Sur la mort du révérend M. George Whitefield » en 1770. La première ligne appelle Whitefield un « saint heureux ». [42]

Relation avec Benjamin Franklin

Benjamin Franklin a assisté à une réunion de réveil à Philadelphie et a été très impressionné par la capacité de Whitefield à transmettre un message à un si grand groupe. Franklin avait précédemment rejeté comme exagérés les rapports selon lesquels Whitefield prêchait à des foules de l'ordre de dizaines de milliers de personnes en Angleterre. En écoutant Whitefield prêcher depuis le palais de justice de Philadelphie, Franklin s'est éloigné vers son magasin de Market Street jusqu'à ce qu'il ne puisse plus entendre distinctement Whitefield – Whitefield pouvait être entendu à plus de 500 pieds. Il a ensuite estimé sa distance à Whitefield et calculé l'aire d'un demi-cercle centré sur Whitefield. En accordant deux pieds carrés par personne, il a calculé que Whitefield pouvait être entendu par plus de 30 000 personnes en plein air. [43] [44]

Franklin admirait Whitefield en tant qu'intellectuel, mais pensait que le projet de Whitefield de gérer un orphelinat en Géorgie ferait perdre de l'argent. Il a publié plusieurs des tracts de Whitefield et a été impressionné par la capacité de Whitefield à prêcher et à parler avec clarté et enthousiasme aux foules. Franklin était un œcuméniste et approuvait l'appel de Whitefield aux membres de nombreuses dénominations, mais contrairement à Whitefield, il n'était pas un évangélique. Après l'un des sermons de Whitefield, Franklin a noté:

merveilleux... changement bientôt opéré dans les mœurs de nos habitants. D'être irréfléchi ou indifférent à la religion, il semblait que tout le monde devenait religieux, de sorte qu'on ne pouvait pas traverser la ville en une soirée sans entendre des psaumes chantés dans différentes familles de chaque rue.

—Franklin 1888 , p. 135

Une amitié étroite et permanente s'est développée entre le prédicateur revivaliste et le mondain Franklin. [45] Une véritable loyauté basée sur une véritable affection, associée à une grande valeur accordée à l'amitié, a aidé leur association à se renforcer au fil du temps. [46] Les lettres échangées entre Franklin et Whitefield peuvent être trouvées à l'American Philosophical Society à Philadelphie. [47] Ces lettres documentent la création d'un orphelinat pour garçons nommé Charity School. En 1749, Franklin a choisi la maison de réunion de Whitefield, avec sa Charity School, pour être achetée comme site de la nouvelle Académie de Philadelphie qui a ouvert ses portes en 1751, suivie en 1755 par le Collège de Philadelphie, les deux prédécesseurs de l'Université de Pennsylvanie . UNLa statue de George Whitefield est située dans le quadrilatère des dortoirs, devant les sections Morris et Bodine de l'actuel Ware College House sur le campus de l'Université de Pennsylvanie. [48] Le 2 juillet 2020, l'Université de Pennsylvanie a annoncé qu'elle retirerait la statue en raison du lien de Whitefield avec l'esclavage. [49]

Mariage

| Chronologie du voyage de Whitefield en Amérique [50] | |

|---|---|

| 1738 | Premier voyage en Amérique, Passé trois mois en Géorgie. |

| 1740–1741 | Deuxième voyage en Amérique. Création de la Bethesda Orphan House. Prêché en Nouvelle-Angleterre. |

| 1745–1748 | Troisième voyage en Amérique. En mauvaise santé. |

| 1751–1752 | Quatrième voyage en Amérique. |

| 1754 | Cinquième voyage en Amérique. |

| 1763–1765 | Sixième voyage en Amérique. J'ai voyagé sur la côte est. |

| 1770 | Septième voyage en Amérique. Il a passé l'hiver en Géorgie, puis s'est rendu en Nouvelle-Angleterre où il est décédé. |

« Je crois que c'est la volonté de Dieu que je me marie », écrivit George Whitefield à un ami en 1740. [51] Mais il était inquiet : « Je prie Dieu de ne pas avoir de femme tant que je ne pourrai pas vivre comme si je n'en avais pas. ." Cette ambivalence – croire que Dieu voulait une femme, tout en voulant vivre comme si elle n'en avait pas – a apporté à Whitefield une vie amoureuse décevante et un mariage largement malheureux. [51]

Le 14 novembre 1741, Whitefield épousa Elizabeth (née Gwynne), une veuve précédemment connue sous le nom d'Elizabeth James. [52] Après leur séjour de 1744 à 1748 en Amérique, elle ne l'accompagna jamais dans ses voyages. Whitefield a réfléchi que "personne en Amérique ne pouvait la supporter". Sa femme croyait qu'elle n'avait été « qu'une charge et un fardeau » pour lui. [53] En 1743 après quatre fausses couches, Elizabeth portait le seul enfant du couple, un fils. Le bébé est mort à quatre mois. [51]Vingt-cinq ans plus tard, Elizabeth mourut d'une fièvre le 9 août 1768 et fut enterrée dans un caveau à la chapelle de Tottenham Court Road. À la fin du XIXe siècle, la chapelle avait besoin d'être restaurée et tous ceux qui y étaient enterrés, à l'exception d'Augustus Toplady, ont été transférés au cimetière de Chingford Mount, au nord de Londres. sa tombe n'est pas marquée dans son nouvel emplacement. [4] [54]

Cornelius Winter , qui a vécu pendant un certain temps avec les Whitefield, a observé à propos de Whitefield: "Il n'était pas heureux dans sa femme." Et, "Il n'a pas intentionnellement rendu sa femme malheureuse. Il a toujours conservé une grande décence et un décorum dans sa conduite envers elle. Sa mort a rendu son esprit très libre." [53] [55] Après la mort d'Elizabeth, cependant, Whitfield a déclaré: "Je ressens quotidiennement la perte de ma main droite." [56]

Mort et héritage

En 1770, Whitefield, âgé de 55 ans, continua à prêcher malgré sa mauvaise santé. Il a dit: "Je préfère m'user que rouiller." Son dernier sermon a été prêché dans un champ "au sommet d'un grand tonneau". [57] Le lendemain matin, 30 septembre 1770, Whitefield mourut dans le presbytère de la Old South Presbyterian Church , [58] Newburyport, Massachusetts , et fut enterré, selon ses souhaits, dans une crypte sous la chaire de cette église. [4] Un buste de Whitefield se trouve dans la collection du Gloucester City Museum & Art Gallery .

La tombe de George Whitefield dans la crypte de l'ancienne église presbytérienne du sud à Newburyport, Massachusetts , entre Jonathan Parsons et Joseph Prince

C'est John Wesley qui a prêché son sermon funéraire à Londres, à la demande de Whitefield. [59]

Whitefield a laissé près de 1 500 £ (équivalent à 221 000 £ en 2021) à ses amis et à sa famille. De plus, il avait déposé 1000 £ (équivalent à 147000 £ en 2021) pour sa femme s'il décédait avant elle et avait contribué 3300 £ (équivalent à 487000 £ en 2021) à l'orphelinat Bethesda. "Des questions concernant la source de sa richesse personnelle tenaillaient sa mémoire. Son testament déclarait que tout cet argent lui avait été récemment laissé 'de la manière la plus inattendue et avec des moyens imprévus.'" [4 ]

À une époque où la traversée de l'océan Atlantique était une aventure longue et périlleuse, il a visité l'Amérique sept fois, effectuant 13 traversées océaniques au total. (Il est mort en Amérique.) On estime que tout au long de sa vie, il a prêché plus de 18 000 sermons formels, dont 78 ont été publiés. [60] En plus de son travail en Amérique du Nord et en Angleterre, il a fait 15 voyages en Écosse – le plus célèbre aux " Preaching Braes " de Cambuslang en 1742 – deux voyages en Irlande, et un chacun aux Bermudes, à Gibraltar et aux Pays-Bas. . [61] En Angleterre et au Pays de Galles, l'itinéraire de Whitefield comprenait tous les comtés. [62]

Le comté de Whitfield, en Géorgie , porte le nom de Whitefield. [63] Quand l'acte par l'Assemblée Générale de la Géorgie a été écrit pour créer le comté, le “e” a été omis de l'épellation du nom pour refléter la prononciation du nom. [64]

Kidd 2014 , pp. 260–263 résume l'héritage de Whitefield.

- “Whitefield était le leader évangélique anglo-américain le plus influent du XVIIIe siècle.”

- “Il a également marqué de manière indélébile le caractère du christianisme évangélique.”

- Il "était le premier prédicateur itinérant de renommée internationale et la première célébrité transatlantique moderne de toute sorte".

- “Peut-être était-il le plus grand prédicateur évangélique que le monde ait jamais vu.”

Mark Galli a écrit à propos de l'héritage de Whitefield :

George Whitefield était probablement la figure religieuse la plus célèbre du XVIIIe siècle. Les journaux l'appelaient la «merveille de l'époque». Whitefield était un prédicateur capable de commander des milliers de personnes sur deux continents grâce à la puissance de son éloquence. Au cours de sa vie, il a prêché au moins 18 000 fois devant peut-être 10 millions d'auditeurs.

— Galli 2010 , p. 63

Relation avec d'autres dirigeants méthodiste

En termes de théologie, Whitefield, contrairement à Wesley, était un partisan du calvinisme. [65] Les deux différaient sur l'élection éternelle, la persévérance finale et la sanctification, mais se réconciliaient en tant qu'amis et collaborateurs, chacun suivant sa propre voie. C'est une idée fausse qui prévaut que Whitefield n'était pas principalement un organisateur comme Wesley. Cependant, comme le déclare Luke Tyerman, un historien de Wesley, "Il est à noter que la première association méthodiste calviniste s'est tenue dix-huit mois avant que Wesley ne tienne sa première conférence méthodiste ." [66] C'était un homme d'une profonde expérience, qu'il communiquait au public avec clarté et passion. Son patronage par Selina Hastings, comtesse de Huntingdon, reflétait cet accent mis sur la pratique.

Opposition et controverse

Whitefield a accueilli l'opposition car, comme il l'a dit, "plus je suis opposé, plus je ressens de la joie". [67] Il s'est montré apte à créer la controverse. Lors de sa visite de 1740 à Charles Town , il "n'a fallu que quatre jours à Whitefield pour plonger Charles Town dans une controverse religieuse et sociale". [68] Whitefield a pensé qu'il pourrait être martyrisé pour ses vues. Après avoir attaqué l'église établie, il a prédit qu'il serait "mis à néant par les rabbins de notre Église, et peut-être enfin tué par eux". [4]

Clergé

Whitefield avait une relation tendue avec John Wesley (représenté dans une gravure).Mezzotinte de Whitefield d'après James Moore, après 1751

Whitefield a réprimandé d'autres membres du clergé pour n'avoir enseigné que "la coquille et l'ombre de la religion" parce qu'ils ne tenaient pas à la nécessité d'une nouvelle naissance, sans laquelle une personne serait "plongée en enfer". [4] Lors de sa visite de 1740 à 1741 en Amérique du Nord (comme il l'avait fait en Angleterre), il attaqua d'autres membres du clergé (principalement anglicans) en les appelant "les persécuteurs de Dieu". Il a dit qu'Edmund Gibson , évêque de Londres avec la supervision sur le clergé anglican en Amérique, [69] ne savait pas "plus de christianisme, que Mahaomet , ou un infidèle". [4] Après que Whitefield ait prêché à l'église épiscopale St. Philip, Charleston, Caroline du Sud , le commissaire, Alexander Garden, l'a suspendu comme « ecclésiastique vagabond ». Après avoir été suspendu, Whitefield a attaqué tout le clergé anglican de Caroline du Sud par écrit. Whitefield a publié une mise en accusation générale des ministres de la Congrégation de la Nouvelle-Angleterre pour leur "manque de zèle". [4]

En 1740, Whitefield publia des attaques contre "les œuvres de deux des auteurs vénérés du XVIIe siècle de l'anglicanisme". Whitefield a écrit que John Tillotson , archevêque de Cantorbéry (1691–1694), n'avait "pas plus été un vrai chrétien que Muhammad". Il a également attaqué The Whole Duty of Man de Richard Allestree , l'un des traités spirituels les plus populaires de l'anglicanisme. Au moins une fois, Whitefield a fait brûler le tract par ses partisans "avec une grande détestation". [4]En Angleterre et en Écosse (1741-1744), Whitefield accusa amèrement John Wesley de saper son travail. Il a prêché contre Wesley, arguant que les attaques de Wesley contre la prédestination avaient aliéné "un très grand nombre de mes enfants spirituels". Wesley a répondu que les attaques de Whitefield étaient “ perfides ” et que Whitefield s'était rendu " odieux et méprisable ". Cependant, les deux se sont réconciliés plus tard dans la vie. Avec Wesley, Whitefield avait été influencé par l'Église morave, mais en 1753, il les condamna et attaqua leur chef, le comte Nicolaus Zinzendorf , et leurs pratiques. Lorsque Joseph Trapp a critiqué les journaux de Whitefield , Whitefield a rétorqué que Trapp n'était "pas un chrétien mais un serviteur de Satan". [4]

Le clergé anglais, écossais et américain a attaqué Whitefield, souvent en réponse à ses attaques contre eux et contre l'anglicanisme. Au début de sa carrière, Whitefield a critiqué l'Église d'Angleterre. En réponse, le clergé a appelé Whitefield l'un des "jeunes charlatans de la divinité“ qui ”brisent la paix et l'unité" de l'église. De 1738 à 1741, Whitefield a publié sept Journaux . [70] Un sermon dans la cathédrale Saint-Paul les a dépeints comme "un mélange de vanité, d'absurdités et de blasphèmes mélangés". Trapp a qualifié les Journaux de "blasphématoires" et a accusé Whitefield d'être "épris d'orgueil ou de folie". [4] En Angleterre, en 1739 lorsqu'il fut ordonné prêtre, [71]Whitefield a écrit que "l'esprit du clergé commençait à être très aigri“ et que ”les églises m'étaient progressivement refusées". [72] En réponse aux Journaux de Whitefield , l'évêque de Londres, Edmund Gibson , a publié une lettre pastorale de 1739 critiquant Whitefield. [73] [74] Whitefield a répondu en qualifiant le clergé anglican de "paresseux, non spirituel et de recherche de plaisir". Il a rejeté l'autorité ecclésiastique affirmant que « le monde entier est maintenant ma paroisse ». [4]

En 1740, Whitefield avait attaqué The Whole Duty of Man de Tillotson et Richard Allestree . Ces attaques ont entraîné des réactions hostiles et une réduction de la participation à sa prédication en plein air à Londres. [4] En 1741, Whitefield fit sa première visite en Écosse à l'invitation de "Ralph et Ebenezer Erskine , dirigeants du presbytère associé dissident . Lorsqu'ils exigèrent et que Whitefield refusa qu'il prêche uniquement dans leurs églises, ils l'attaquèrent en tant que “ sorcier” et une "créature vaniteuse, égoïste et gonflée". De plus, la collecte d'argent de Whitefield pour son orphelinat de Bethesda, combinée à l'hystérie évoquée par ses sermons en plein air, a entraîné des attaques amères à Édimbourg et Glasgow. ." [4]

La prédication itinérante de Whitefield à travers les colonies s'est heurtée à l'opposition de l'évêque Benson qui l'avait ordonné pour un ministère établi en Géorgie. Whitefield a répondu que si les évêques n'autorisaient pas sa prédication itinérante, Dieu lui donnerait l'autorité. [4] En 1740, Jonathan Edwards a invité Whitefield à prêcher dans son église à Northampton. Edwards était "profondément troublé par ses appels sans réserve à l'émotion, son jugement ouvert sur ceux qu'il considérait comme non convertis et sa demande de conversions instantanées". Whitefield a refusé de discuter des appréhensions d'Edwards avec lui. Plus tard, Edwards prononça une série de sermons contenant des "critiques à peine voilées" de la prédication de Whitefield, "mettant en garde contre une dépendance excessive à l'égard d'un prédicateur".Au cours de la visite de 1744 à 1748 de Whitefield en Amérique, dix brochures critiques ont été publiées, deux par des responsables de Harvard et de Yale . Cette critique a été en partie évoquée par la critique de Whitefield de "leur éducation et leur engagement chrétien" dans son Journal de 1741. Whitefield a vu cette opposition comme “une conspiration” contre lui. [4]

Laïcs

Lorsque Whitefield a prêché dans une église dissidente et que «la réponse de la congrégation a été lamentable», il a attribué la réponse à «l'endurcissement du peuple» comme l'étaient «Pharaon et les Égyptiens» dans la Bible. [75]

De nombreux habitants de la Nouvelle-Angleterre ont affirmé que Whitefield avait détruit «le système paroissial ordonné de la Nouvelle-Angleterre, les communautés et même les familles». La "Déclaration de l'Association du comté de New Haven, 1745" déclarait qu'après la prédication de Whitefield "la religion est maintenant dans un état bien pire qu'elle ne l'était". [4] Après que Whitefield ait prêché à Charlestown , un article de journal local l'a attaqué comme "blasphématoire, peu charitable et déraisonnable." [76] Après que Whitefield ait condamné les Moraves et leurs pratiques, son ancien imprimeur londonien (un Morave) a appelé Whitefield "un Mahomet, un César, un imposteur, un Don Quichotte , un diable, la bête, l'homme du péché, l'Antéchrist". [4]

En plein air à Dublin , Irlande (1757), Whitefield a condamné le catholicisme romain , incitant à une attaque par “des centaines et des centaines de papistes” qui l'ont maudit et blessé gravement et ont brisé sa chaire portative. [4] À diverses occasions, une femme a agressé Whitefield avec "des ciseaux et un pistolet, et ses dents". “Des pierres et des chats morts” lui ont été lancés. Un homme a failli le tuer avec une canne à pommeau de cuivre. “Un autre est monté sur un arbre pour uriner dessus.”[77] En 1760, Whitefield a été burlesque par Samuel Foote dans Le Mineur . [78]

Noblesse

Selina Hastings, comtesse de Huntingdon, a fait de Whitefield son aumônier personnel. Dans sa chapelle, on notait que sa prédication était "plus considérée parmi les personnes d'un rang supérieur" qui assistaient aux offices de la comtesse. Whitefield était humble devant la comtesse en disant qu'il avait pleuré quand il "pensait à la condescendance de Votre Seigneurie à fréquenter un chien mort comme moi". Il a maintenant déclaré qu'il "estimait hautement les évêques de l'Église d'Angleterre en raison de leur caractère sacré". Il a avoué que dans “beaucoup de choses”, il avait "jugé et mal agi“ et avait ”été trop amer dans mon zèle". En 1763, dans une défense du méthodisme, Whitefield "répéta la contrition pour beaucoup de choses contenues dans ses Journaux ". [4]

Parmi les nobles qui ont entendu Whitefield dans la maison de la comtesse de Huntingdon se trouvait Lady Townshend. [79] En ce qui concerne les changements à Whitefield, quelqu'un a demandé à Lady Townshend, "Je vous prie, madame, est-il vrai que Whitefield s'est rétracté ?" Elle a répondu: "Non, monsieur, il a seulement dévié ." [80] Une signification de cant est "d'affecter la phraséologie religieuse ou piétiste, surtout comme une question de mode ou de profession; parler de manière irréelle ou hypocrite avec une affectation de bonté ou de piété". [81]

Innovation religieuse

Lors du Premier Grand Réveil, plutôt que d'écouter sagement les prédicateurs, les gens gémissaient et rugissaient d'émotion enthousiaste. Whitefield était un "prédicateur passionné“ qui ”versait souvent des larmes". Cela sous-tendait sa conviction que la véritable religion "engageait le cœur, pas seulement la tête". [82] Dans sa prédication, Whitefield a utilisé des stratagèmes rhétoriques caractéristiques du théâtre, un médium artistique largement inconnu dans l'Amérique coloniale. Harry S. Stout le qualifie de “dramaturge divin” et attribue son succès aux sermons théâtraux qui ont jeté les bases d'une nouvelle forme d'éloquence en chaire. [83] « Abraham offrant son fils Isaac » de Whitefield est un exemple de sermon dont toute la structure ressemble à une pièce de théâtre. [84]

Des écoles de théologie ont été ouvertes pour défier l'hégémonie de Yale et de Harvard ; l'expérience personnelle est devenue plus importante que l'éducation formelle pour les prédicateurs. De tels concepts et habitudes ont formé une base nécessaire pour la Révolution américaine . [85] La prédication de Whitefield a renforcé "l'idéologie républicaine en évolution qui cherchait le contrôle démocratique local des affaires civiles et la liberté contre l'intrusion monarchique et parlementaire". [86]

Fonctionne

Les sermons de Whitefield étaient largement réputés pour inspirer l'enthousiasme de son auditoire. Beaucoup d'entre eux, ainsi que ses lettres et journaux, ont été publiés de son vivant. Il était aussi un excellent orateur, fort de voix et adepte de l'improvisation . [87] Sa voix était si expressive que les gens auraient pleuré juste en l'entendant faire allusion à la "Mésopotamie". Ses journaux, destinés à l'origine uniquement à la circulation privée, ont d'abord été publiés par Thomas Cooper. [88] [89] James Hutton a alors publié une version avec l'approbation de Whitefield. Son langage exubérant et « trop apostolique » est critiqué ; ses journaux ne sont plus publiés après 1741. [90]

Whitefield a préparé un nouvel épisode en 1744-1745, mais il n'a été publié qu'en 1938. Les biographies du XIXe siècle font généralement référence à son ouvrage antérieur, A Short Account of God's Dealings with the Reverend George Whitefield (1740), qui a couvert sa vie jusqu'à son ordination. En 1747, il publia A Further Account of God's Dealings with the Reverend George Whitefield , couvrant la période allant de son ordination à son premier voyage en Géorgie. En 1756, une version vigoureusement éditée de ses journaux et récits autobiographiques fut publiée. [91] [92] Whitefield était "profondément conscient de l'image". Ses écrits étaient "destinés à transmettre Whitefield et sa vie comme un modèle d'éthique biblique ..., aussi humble et pieux". [93]

Après la mort de Whitefield, John Gillies , un ami de Glasgow, a publié un mémoire et six volumes d'œuvres, comprenant trois volumes de lettres, un volume de tracts et deux volumes de sermons. Un autre recueil de sermons a été publié juste avant qu'il ne quitte Londres pour la dernière fois en 1769. Ceux-ci ont été désavoués par Whitefield et Gillies, qui ont essayé d'acheter toutes les copies et de les réduire en pâte. Ils avaient été sténographiés, mais Whitefield a déclaré qu'ils lui avaient parfois fait dire des bêtises. Ces sermons ont été inclus dans un volume du XIXe siècle, Sermons on Important Subjects , ainsi que les sermons "approuvés" des Works. Une édition des journaux, en un volume, a été éditée par William Wale en 1905. Elle a été réimprimée avec du matériel supplémentaire en 1960 par le Banner of Truth Trust. Il manque les entrées de journal des Bermudes trouvées dans la biographie de Gillies et les citations de journaux manuscrits trouvées dans les biographies du XIXe siècle. Une comparaison de cette édition avec les publications originales du XVIIIe siècle montre de nombreuses omissions, certaines mineures et quelques-unes majeures. [94]

Whitefield a également écrit plusieurs hymnes et en a révisé un par Charles Wesley . Wesley composa un hymne en 1739, "Hark, how all the welkin rings". Whitefield a révisé le couplet d'ouverture en 1758 pour " Hark! The Herald Angels Sing ". [95]

une statue de George Whitefield sur le campus de l' Université de Pennsylvanie à Philadelphie , Pennsylvanie , États-Unis (supprimée en 2020)

Remarques

- ^Passez à :a b “George Whitefield: évangéliste méthodiste”. Bibliothèque éthérée des classiques chrétiens. nd. Récupéré le 29 mars 2019.

- ^Passez à :a b Heightway 1985, p. 141.

- ^ Scribner 2016 .

- ^Passez à :a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Schlenther 2010.

- ^ “Vieux Cryptoniens” . École de la crypte . Récupéré le 26 août 2018 .

- ^ Galli 2010 .

- ^ “Une lettre au révérend Dr. Durell, vice-chancelier de l'Université d'Oxford ; occasionnée par une expulsion tardive de six étudiants d'Edmund-Hall. / Par George Whitefield, MA fin de Pembroke-College, Oxford ; et aumônier de la comtesse de Huntingdon” . Archives de texte de l'Université d'Oxford . Université d'Oxford . Récupéré le 26 août 2018 .

- ^Passez à :a b Dallimore 2010, p. 13.

- ^ “Chapitre V: Le Saint Club” . Centre Wesley . Récupéré le 21 novembre 2015 .

- ^ “Le Mont de Whitefield” . Archives des Frères . Récupéré le 21 novembre 2015 .

- ^ Walsh 1993 , p. 2.

- ^ Wiersbe 2009 , p. 42-43.

- ^ Anonyme 2010 , p. 680.

- ^ Blanc 2011 , pp. 136-150.

- ^ “Champs de bain froid et champs de spa” .

09:17 Publié dans Apolégétique | Lien permanent | Commentaires (0)

23/12/2025

Fondamentalisme chrétien mouvement Protestant Américain:

|

Fondamentalisme chrétien , mouvement dans le protestantisme américain apparu à la fin du XIXe siècle en réaction au modernisme théologique, qui visait à réviser les croyances chrétiennes traditionnelles pour tenir compte des nouveaux développements dans les sciences naturelles et sociales, en particulier la théorie de l' évolution biologique. En accord avec les doctrines chrétiennes traditionnelles concernant l'interprétation biblique, la mission de Jésus-Christ et le rôle de l'église dans la société, les fondamentalistes ont affirmé un noyau de croyances chrétiennes qui comprenait l'exactitude historique de la Bible , l' imminent et physique La seconde venue de Jésus-Christ et celle de Christ Naissance de la vierge , Résurrection ( voir larésurrection ), et Expiation ( voir expiation ). Le fondamentalisme est devenu un phénomène important au début du 20ème siècle et est resté un mouvement influent dans la société américaine au 21ème siècle. Voir aussi l'église évangélique .

Les pratiques de culte fondamentalistes, qui sont fortement influencées par le revivalisme , comportent habituellement un sermon avec chant et prière de la congrégation, bien qu'il puisse y avoir des variations considérables d'une dénomination à l'autre. Bien que les fondamentalistes ne soient pas particulièrement ascétiques , ils observent certaines interdictions. Beaucoup de fondamentalistes ne fument pas, ne boivent pas de boissons alcoolisées, ne dansent pas, ne vont pas au cinéma ou ne jouent pas. Dans la plupart des écoles et instituts fondamentalistes, ces pratiques sont strictement interdites.

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les fondamentalistes chrétiens s'opposent vigoureusement au modernisme théologique qui, en tant que «critique supérieure» de la Bible, implique la tentative de réconcilier les croyances chrétiennes traditionnelles avec la science et l'historiographie modernes. (Pour une discussion de ...

Origines:

Au cours du 19ème siècle, majeure Les défis lancés aux enseignements chrétiens traditionnels ont surgi sur plusieurs fronts. Les découvertes géologiques ont révélé que la Terre était bien plus ancienne que les quelques milliers d'années suggérées par une lecture littérale du livre biblique de laGenèse et des diverses généalogies bibliques. Le travail de Charles Darwin(1809-82) et de ses collègues a établi que les êtres humains en tant qu'espèce avaient émergé au cours de millions d'années à travers un processus deévolution , plutôt que soudainement par fiat divin. Les scientifiques sociaux et les philosophes influencés par Herbert Spencer (1820-1903) a préconisé une théorie parallèle de progressive évolution sociale qui a réfuté la compréhension religieuse traditionnelle de l'homme le péché , qui était fondé sur l'idée que, après la chute de la grâce, la condition humaine était irréparable. Pendant ce temps, certains ministres de différentes confessions ont cessé de mettre l'accent sur la conversion des individus à la vie religieuse et ont plutôt proposéEvangile social "qui considérait le changement social progressif comme un moyen de construire le royaume de Dieu sur Terre.

Un défi plus direct au christianisme traditionnel est venu des chercheurs qui ont adopté une approche critique et historique de l'étude et interpréter la Bible. Cette perspective, connue sous le nom de modernisme, traitait les livres de la Bible - en particulier les cinq premiers (le Pentateuque) - non pas comme de simples documents écrits par un seul auteur mais comme des textes complexes construits par plusieurs auteurs de plusieurs sources plus anciennes. Bien que le modernisme fournisse une solution à de nombreux problèmes posés par des passages bibliques apparemment contradictoires, il soulève de sérieux doutes sur l'exactitude historique du texte biblique, amenant les chercheurs à réviser l'histoire traditionnelle de l'époque biblique et à reconsidérer la nature de l'autorité biblique. (Pour une discussion sur le modernisme dans l'histoire du catholicisme romain , voir Modernisme .)

La question de l'autorité biblique était cruciale pour le protestantisme américain, qui avait hérité de la doctrine fondamentale de la sola Scriptura(latin: «Écriture seule»), telle qu'elle était énoncée par Martin Luther (1483-1546) et d'autres réformateurs du XVIe siècle. Ainsi, tout défi à l' intégrité des Écritures avait le potentiel de miner le christianisme tel qu'il le comprenait et le pratiquait. En réponse à ce défi, les théologiens du Princeton Theological Seminary a plaidé pour l'inspiration verbale (mot pour mot) de l'Écriture et a affirmé que la Bible était non seulement infaillible (correct quand il parlait sur des questions de foi et de morale), mais inerrant (correct quand il parlait de n'importe quoi, y compris l'histoire et la science).

Comme les théologiens de Princeton ont développé leur nouvelle approche,John Nelson Darby , l'un des premiers dirigeants de la Plymouth Brethren (un mouvement d' église britannique libre qui met l'accent sur la prophétie biblique et la seconde venue du Christ), a introduit une perspective théologique très différente, appelée dispensationalism. D'abord enseigné aux Frères au milieu du XIXe siècle, le dispensationalisme soutenait que l'histoire était divisée en périodes distinctes, ou «dispensations», au cours desquelles Dieu agit différemment envers son peuple élu. La période actuelle, selon le dispensationalisme, était celle d'une attente expectante pour le retour imminent de Jésus-Christ. Les dispensationalistes croyaient en un apocalyptique le millénarisme qui a prédit le Ravissement (le sauvetage corporel des élus par Dieu) et les événements cataclysmiques subséquents des Derniers Jours, tels que les persécutions par l' Antéchrist et la Bataille d' Armageddon ( voir aussi l' eschatologie ).

Bien que la plupart des églises protestantes aient rejeté les enseignements généraux des Frères de Plymouth, beaucoup ont accepté le " prémillénarisme"des disciples de Darby. Ils croyaient que le prochain événement important dans l'histoire humaine serait la venue du Christ pour justifier et racheter son peuple et les établir dans la direction d'un royaume millénaire (millénaire).

L'intérêt singulier pour la Seconde Venue - une question promue par William Miller (1782-1849) et les églises adventistes dans les années 1830 et 40 - inspira un mouvement populaire à travers le Niagara Bible Conference, qui se tient chaque été à Niagara-on-the-Lake, en Ontario. Initié par James Inglis, un ministre baptiste de New York City , peu avant sa mort en 1872, la conférence a continué sous James H. Brookes (1830-1897), un ministre presbytérien de St. Louis, Missouri et rédacteur en chef de l'influent périodique millénaire The Truth . George C. Needham (1840-1902), un évangéliste baptiste, fut également un des premiers dirigeants du millénaire. William J. Erdman (1834-1923), un ministre presbytérien noté pour sa compétence en tant qu'exégète biblique; etWilliam R. Nicholson (1822-1901), qui quitta l'Église épiscopale en 1873 et devint plus tard évêque dans l'Église épiscopale réformée ( voir Église épiscopale, États-Unis ). Vers la fin du siècle, le mouvement millénaire a attiré d'autres dirigeants importants, comme Adoniram J. Gordon (1836-1895), ministre baptiste à Boston; et Maurice Baldwin (1836-1904), l'évêque de Huron dans l' Église d'Angleterre au Canada.

Les millénaires associés à la Conférence de Niagara ont également parrainé des conférences publiques dans les grandes villes à partir de 1878, comme les Conférences prophétiques internationales à New York. Évangéliste de ChicagoDwight L. Moody (1837-99) a fourni une plate-forme influente pour l'expression millénaire dans ses conférences de Northfield, Massachusetts. Les millénaristes étaient également actifs dans le renouveau missionnaire de la fin du XIXe siècle qui fut finalement institutionnalisé Mouvement des bénévoles étudiants.

Développement Doctrinal Et Institutionnel

La fin du 19ème au milieu du 20ème siècle

Pendant les dernières années du 19ème siècle, le mouvement millénaire était divisé sur des questions d'interprétation prophétique, mais Brookes a réussi à rassembler les factions dissidentes ensemble. Cependant, quelques années après sa mort, la conférence de Niagara fut abandonnée.

Même avant la mort de Brookes, les tensions entre les millénaristes et les modernistes avaient atteint des niveaux sans précédent. Dans les années 1890, plusieurs ministres libéraux et professeurs ont été soumis à des procès à l'église pour des accusations d' hérésie et d' apostasie ; le plus célèbre de ces essais impliqués Charles A. Briggs (1841-1913), un ministre de l' Église presbytériennequi avait dénoncé l'idée de l'inspiration verbale dans une adresse au Séminaire théologique Union à New York en 1891. Briggs a été reconnu coupable d'hérésie et suspendu du ministère dans 1893. En réponse, le séminaire abandonna son lien officiel avec l'église presbytérienne et Briggs devint un épiscopalien. Les collègues de Briggs Henry Preserved Smith (1847-1927) et AC McGiffert (1861-1933) ont vécu des expériences similaires, les incitant à rejoindre les églises congrégationalistes ( voir Congregationalism ).

La persistance du militantisme conservateur a conduit à la création deAmerican Bible League en 1902 et la publication ultérieure de Les principes fondamentaux: Un témoignage à la vérité (1910-1915), une série de 12 livrets comprenant des articles de leaders conservateurs de partout au pays. La série, qui allait éventuellement donner leur nom aux conservateurs , attaqua les théories modernistes de la critique biblique et réaffirma l'autorité de la Bible, affirmant tous les principes théologiques que les conservateurs estimaient être niés par les porte-parole modernistes. Financé par deux riches laïcs presbytériens et publié par l'Institut biblique de Los Angeles (aujourd'hui l'Université Biola), The Fundamentals a été distribué gratuitement à des millions de pasteurs à travers le monde.

Après un hiatus pendant la Première Guerre mondiale , le conflit entre les conservateurs et les modernistes a été renouvelé en 1918. Un certain nombre de conférences conservatrices à New York et à Philadelphie ont conduit à la formation d'une organisation plus vaste et plus complète en 1919, le Association chrétienne des fondements du monde. La conférence de 1919 a placé les planches dans une plate-forme sur laquelle le mouvement fondamentaliste se tiendra pour les années à venir. Les dirigeants conservateurs-fondamentalistes ont réitéré la base de credo du mouvement et ont appelé au rejet du modernisme et des tendances connexes, en particulier l'enseignement de la théorie de l'évolution. Ils se détournent des universités (presque totalement contrôlées par des administrations et des facultés hostiles à la position fondamentaliste) et placent leur foi dans les instituts bibliques plus récemment fondés. Enfin, ils dénoncent l'esprit unitif et coopératif dont témoigne le Conseil fédéral des Églises du Christ en Amérique et menacent le schisme si ce type de déclin spirituel persiste.

A cette époque, la position moderniste avait pris pied dans Épiscopal ,Congrégationnel , Épiscopal méthodiste , Baptiste américain , et Lesdénominations presbytériennes dans le Nord. La scène était prête pour de grandes confrontations dans les années 1920, et il restait à voir seulement si les modernistes pouvaient être chassés de leurs dénominations.

Bien entendu, toutes les dénominations Protestantes n'ont pas été affectées par une controverse intellectuelle dans les années 1920. Dans certains pays, comme la Southern Baptist Convention et l'Église méthodiste épiscopale du Sud, le modernisme n'était pas devenu dominant. En revanche, les modernistes contrôlaient fermement les églises épiscopales méthodistes et épiscopales dans les années 1920, car un grand nombre de conservateurs théologiques avaient quitté ces églises à la fin du 19ème siècle pour former les églises de la sainteté et l'église épiscopale réformée, respectivement. D'autres dénominations, telles que les congrégationalistes, étaient si lâchement organisées que les décisions sur les controverses théologiques étaient difficiles à légiférer.

La discorde entre le nord Les baptistes étaient concentrés sur leurs conventions annuelles. En 1920, un groupe de baptistes s'appelant le La Fédération nationale des fondamentalistes a commencé à organiser des conférences annuelles sur les principes fondamentaux baptistes. Lorsque leurs tentatives d'exprimer leur point de vue sur la Convention n'ont pas progressé rapidement, les plus militants ont fondé Baptist Bible Union. Finalement, les militants ont quitté la dénomination pour former plusieurs petites églises fondamentalistes, tandis que les autres sont restés pour constituer une voix conservatrice permanente au sein de la Convention baptiste américaine (maintenant les American Baptist Churches aux États-Unis ).

La phase la plus sérieuse de la controverse conservatrice-moderniste a éclaté parmi les presbytériens. Les conservateurs avaient imposé une série de doctrines à la dénomination en 1910, déclarant que la foi chrétienne exigeait la croyance en l'inspiration inerrante de la Bible, la naissance de la Vierge du Christ, et son expiation , sa résurrection, et puissance miraculeuse . En 1922, un ministre de New York, Harry Emerson Fosdick (1878-1969), a protesté contre les activités des conservateurs dans les missions étrangères dans un sermon largement reproduit intitulé "Les fondamentalistes gagneront-ils?" Les conservateurs dans la dénomination ont contraint Fosdick, un baptiste au service de la première église presbytérienne de New York Ville, hors de son pastorat. Il fut bientôt rétabli dans l'église Riverside indépendante.

Au milieu de ces débats, un événement dans le Deep South a rendu visible la division intense qui était entrée dans la vie religieuse américaine. Les fondamentalistes, croyant que la Bible ne pouvait pas être réconciliée avec la théorie de l'évolution de Darwin, ont fait pression sur leurs législatures d'état pour interdire le enseignement de l'évolution dans les écoles publiques; ils ont été rejoints dans cet effort par beaucoup d'autres qui n'étaient pas fondamentalistes. L'Etat de Tennessee a adopté une telle loi, qui a été contestée devant les tribunaux en 1925 à l'instigation du Union américaine des libertés civiles . John T. Scopes (1900-1970), professeur de sciences dans la petite ville de Dayton, a offert de servir de prévenu contre l'accusation d'avoir enseigné l'évolution. Deux des figures les plus importantes de cette décennie,William Jennings Bryan (1860-1925), un fondamentaliste presbytérien et trois fois candidat à la présidence démocrate, et Clarence Darrow (1857-1938), un avocat de la défense dans des procès criminels notables, a été respectivement procureur adjoint et principal avocat de la défense ( voir le procès Scopes ).Scopes a été reconnu coupable et condamné à une amende, bien que sa condamnation ait par la suite été annulée du fait que l'amende avait été excessive. La loi interdisant l'enseignement de l'évolution au Tennessee a été confirmée en 1925 et abrogée en 1967.

Anti-evolution book saleLivres anti-évolution en vente à Dayton, Tennessee, lors du procès Scopes, 1925.Agence de presse d'actualité / Hulton Archive / Getty Images

À la fin des années 1920, les fondamentalistes avaient perdu le contrôle des principales dénominations et avaient abandonné tout espoir de les reconquérir, au moins dans un avenir prévisible. Bien que la plupart restent dans leurs dénominations, certains se sont séparés pour former leurs propres églises. En 1932, un certain nombre de baptistes a quitté la Convention baptiste du Nord et a établi la Association générale des églises baptistes régulières ; quatre ans plus tard, le théologien de Princeton J. Gresham Machen (1881-1937) dirigea un groupe de fondamentalistes qui créa l'Église presbytérienne orthodoxe.D'autres fondamentalistes rejoignirent l'une des plus petites églises qui prêchaient le littéralisme biblique et le prémillénarisme - tels que le Alliance Chrétienne et Missionnaire , les Frères de Plymouth et le Église évangélique libre - ou l'une des nombreuses églises bibliques indépendantes qui ont surgi au cours de cette période.

Ayant également perdu le contrôle des séminaires confessionnels, les fondamentalistes se sont regroupés autour d'un ensemble d'instituts bibliques indépendants et de collèges bibliques. Beaucoup de ces écoles, telles queMoody Bible Institute à Chicago (fondé en 1886) et le L'Institut biblique de Los Angeles (fondé en 1908) a non seulement enseigné à ses étudiants, mais il a assumé bon nombre des fonctions autrefois assumées par les institutions confessionnelles. Ils publiaient des périodiques, diffusaient à partir de leurs propres stations de radio, organisaient des conférences et maintenaient un personnel de conférenciers. En effet, ils fonctionnaient beaucoup comme un quartier général confessionnel, fournissant un lien entre des congrégations autrement isolées.

L'établissement de nouvelles dénominations fondamentalistes dans les années 1930 a mis en évidence des divisions de longue date au sein du mouvement fondamentaliste qui avaient été maîtrisées alors qu'elles se concentraient sur un ennemi commun. L'une des questions les plus controversées pour les presbytériens était la question du prémillénarisme et postmillénarisme . Tandis que Machen défendait le postmillénarisme plus conventionnel de la théologie de Princeton, le point de vue opposé était pris par le ministre du New JerseyCarl McIntire, qui a plus tard fondé la rival Bible Presbyterian Church.

McIntire était au centre d'une deuxième question controversée: séparatisme. Il a soutenu que les fondamentalistes doivent non seulement dénoncer les déviations modernistes des croyances chrétiennes traditionnelles, mais aussi se séparer de toute hérésie et apostasie . Cette position a entraîné la condamnation des conservateurs qui ont choisi de rester en communion avec des membres plus libéraux de leurs dénominations. En 1942 McIntire a réuni les indépendants qui ont accepté sa position dans le Conseil américain des églises chrétiennes.

La dénonciation par les intégristes de la théologie moderniste et leur condamnation des institutions d'enseignement supérieur liées à l'Eglise les ont souvent conduits à rejeter l'éducation contemporaine; cela a contribué à l'impression de beaucoup d'étrangers que le fondamentalisme était essentiellement anti-intellectuel. En même temps, le retrait des fondamentalistes des grandes confessions et leur dénigrement de certaines tendances de la société contemporaine donnaient l'impression qu'ils étaient opposés à la science et à la culture . À la fin des années 1930, le plus grand segment du mouvement intégriste, croyant qu'une réaffirmation conservatrice de la foi, représentant le meilleur de l'érudition conservatrice, était compatible avec la culture intellectuelle contemporaine, se distancia des séparatistes. Ils ont abandonné l'étiquette fondamentaliste, qu'ils ont laissée aux séparatistes, et ont formé ce que l'on appelle Mouvement évangélique . Le christianisme aujourd'hui a été fondé comme leur périodique principal. Leur nouveau centre intellectuel, Fuller Theological Seminary, a été ouvert à Pasadena, en Californie;Beaucoup d'écoles anciennement identifiées au fondamentalisme, comme le Moody Bible Institute, ont également emménagé dans le camp évangélique.Une nouvelle organisation oecuménique , la Association nationale des évangéliques , a été organisée en 1942.

Le milieu du 20ème siècle à nos jours

Bien que le nouveau mouvement évangélique ait poussé le fondamentalisme à la périphérie de la communauté chrétienne, il a continué de grandir au fur et à mesure que de nouveaux champions surgissaient. le La Baptist Bible Fellowship, créée en 1950, est devenue l'une des plus grandes dénominations intégristes; Jerry Falwell , par la suite un éminent télévangéliste, est devenu le principal porte-parole du mouvement dans les années 1970. Liberty University, fondée par Falwell à Lynchburg, Virginie, en 1971; Bob Jones University , fondée en 1927 par Bob Jones College à Bob Point College, en Floride (l'école déménagea à Cleveland, au Tennessee, puis à Greenville, en Caroline du Sud , en 1947); et Regent University, fondée par le télévangéliste Pat Robertson en 1978, étaient les principaux centres intellectuels du mouvement. La télévision, qui offrait un accès direct au public, aidait les carrières d'un certain nombre de chefs religieux fondamentalistes; en plus de Falwell, ils ont inclus Tim LaHaye , chef de pastorat à San Diego et coauteur d'une série populaire de romans basés sur l' Apocalypse de Jean .

Dans les années 1960, les conservateurs religieux et les fondamentalistes se sont engagés dans une controverse renouvelée sur l'enseignement de l'évolution dans les écoles publiques. Défendre la doctrine de le créationnisme - l'idée que le récit de la création présenté dans la Genèse est littéralement correct - cherchait encore à interdire l'enseignement de l'évolution ou à exiger l'enseignement du récit de la Genèse partout où la théorie de l'évolution était enseignée. Certains fondamentalistes ont également tenté d'exiger l'enseignement de la soi-disant «science de la création», ou «créationnisme scientifique», qui présumait présenter le récit de la Genèse comme une alternative scientifique légitime à l'évolution. Dans les années 1990, certains créationnistes ont préconisé l'enseignement d'une doctrine connue sous le nom de " conception intelligente », selon laquelle la diversité et la complexité des êtres vivants sont impossibles à expliquer si ce n'est en postulant l'existence d'un créateur intelligent. À la fin du 20e et au début du 21e siècle, les créationnistes ont été élus à divers conseils scolaires locaux et étatiques, dont certains ont par la suite adopté des mesures exigeant l'enseignement du design intelligent. Dans certains cas, les mesures ont été bloquées par les tribunaux ou ont été abrogées, et certains créationnistes ont perdu leurs sièges à des défenseurs de l'évolution enhardis.

En 1979, Falwell a fondé le Moral Majority , une organisation civique qui a croisé contre ce qu'il considérait comme des tendances culturelles négatives, en particulier l'avortement légalisé, le mouvement des femmes et le mouvement des droits des homosexuels . Il a également fait pression pour la prière dans les écoles publiques, l'augmentation des dépenses de défense, une forte politique étrangère anticommuniste et le soutien continu des États-Unis à l' État d'Israël .La majorité morale a conduit une nouvelle génération de fondamentalistes au-delà de dénoncer simplement les tendances culturelles et de revenir à un engagement avec la vie contemporaine dans l'arène politique. Falwell a coopéré avec les non-fondamentalistes sur des causes laïques communes, mais est resté à l'écart des principales organisations fondamentalistes. Pendant ce temps, les évangéliques ont fait campagne sur plusieurs des mêmes questions, brouillant ainsi les frontières entre les deux mouvements.

Dans les années 1980, les fondamentalistes avaient reconstruit toutes les structures institutionnelles qui avaient été perdues en se séparant des anciennes confessions. Dès 1941, des groupes fondamentalistes se sont réunis au sein du Conseil américain des Églises chrétiennes et, en 1948, ils se sont unis à des chrétiens du monde entier pour créer le Conseil international des Églises chrétiennes. À la fin des années 1960, le Conseil américain a tenté de dépasser la direction de Carl McIntire, qui l'avait dominé pendant plus d'un quart de siècle. Il s'est retiré du Conseil international pour aider à former le Conseil mondial des Églises bibliques croyantes. À la fin du 20e siècle, certains fondamentalistes ont même commencé à engager des discussions avec des membres conservateurs de l' Église catholique romaine , traditionnellement considérés par les fondamentalistes comme un culte non chrétien. Les fondamentalistes protestants et les catholiques conservateurs ont trouvé un terrain d'entente sur une variété de questions, y compris l'avortement et la prière à l'école.

À partir de la fin des années 1980, les fondamentalistes ont cherché à s'appuyer sur le succès de la majorité morale et des groupes partageant les mêmes idées.En 1988, Robertson a couru sans succès pour le président des États-Unis. Peu de temps après, il a fondé le Coalition chrétienne , qui a succédé à la majorité morale en tant que principale organisation du mouvement et est devenue étroitement associée à la Parti républicain . Les fondamentalistes étaient de fervents partisans du président George W. Bush et ont joué un rôle important dans l'élection des républicains à tous les niveaux du gouvernement. Ils ont continué à promouvoir des positions conservatrices sur diverses questions de politique sociale. En 2016, de nombreux fondamentalistes ont soutenu la candidature de Donald Trump au poste de président des États-Unis afin d'obtenir une nomination conservatrice à la Cour suprême , bien que plusieurs dirigeants notables aient été rebutés par ses remarques polarisantes et «non chrétiennes» pendant sa campagne.

Au début du XXIe siècle, les enseignements fondamentalistes n'étaient pas significativement différents de ce qu'ils étaient à l'époque de la Conférence de Niagara. Les fondamentalistes croyaient encore à l'inerrance et à l'infaillibilité de la Bible et rejetaient l'érudition biblique critique et les nombreuses nouvelles traductions de la Bible auxquelles cette érudition donnait lieu. Un pourcentage important du mouvement a continué à utiliser le King James Version de la Bible exclusivement.

|

09:09 Publié dans Apolégétique | Lien permanent | Commentaires (0)

05/12/2025

Qui était CI Scofield?

|

Question: "Qui était CI Scofield?"

Pasteur Blanchard

|

09:02 Publié dans Apolégétique | Lien permanent | Commentaires (0)

21/11/2025

Luthéranisme:

Le luthéranisme (ou luthérianisme) est la théologie fondée à partir des écrits et des pensées de Martin Luther. C'est ensuite devenu le regroupement des communautés protestantes luthériennes se rattachant à cette doctrine. C'est pourquoi on parle de « luthérien », d'« Églises luthériennes » ou de « théologie luthérienne ».

La théologie de Luther est le bien commun de l'ensemble de la réforme protestante. Il existe par ailleurs des courants théologiques se référant plus spécialement à lui, y compris dans les Églises réformées. Le luthéranisme est ainsi une branche du protestantisme, qui est lui-même une branche du christianisme.

Historique:

Au début du XVIe siècle, l'Église catholique romaine monnayait des indulgences. Ce système était déjà dénoncé par John Wyclif (1320-1384) et Jan Hus (1369-1415), qui en soulignaient déjà les dérives.

En 1517, Martin Luther, frère augustin et théologien, s'insurge tout d'abord contre cette pratique. Puis, le 31 octobre 1517, il aurait affiché sur la porte de l'église de Wittenberg en Saxe, ses 95 thèses condamnant le principe des indulgences. De cet affrontement théologique est né le mouvement de la Réforme protestante qui incitera, par réaction, une Contre-réforme catholique.

Les indulgences:

Depuis des siècles, l'Église catholique romaine avait instauré le système des indulgences qui permettaient, moyennant certaines conditions de voir les peines temporelles des pécheurs atténuées (peines des fidèles sur terre) ou celles purgées par les âmes du purgatoire).

Ce furent d'abord des actes de piété (prières, pèlerinage) puis, parfois, des équivalences financières pour ces mêmes actes de piété. Le système se pervertit et il y eut des abus de plus en plus criants. Parmi ceux-ci, on peut citer l'indulgence accordée en 1506 par le pape Léon X pour quiconque aiderait à la construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre qu'il voulait être l'église la plus grande au monde. C'est également l'époque du scandale lié au dominicain Johann Tetzel, chargé en 1516-1517 de vendre les indulgences au nom d'Albert de Brandebourg, archevêque de Mayence, intéressé à la vente par une commission de 50 % promise par la Curie romaine.

Le système d'indulgence - souvent mal compris - faisait croire au peuple que l'on pouvait être racheté par de l'argent ou des œuvres. Aux yeux de certains issus de la réforme et selon leur interprétation des écrits de l'apôtre Paul de Tarse, cette pratique éloignerait le chrétien de la véritable source de salut : la grâce de Dieu. Selon les catholiques il n'y a aucune contradiction entre le salut par la grâce et la pratique des indulgences. Luther lui même n'en voyait aucune sans quoi il n'aurait jamais écrit dans ses "95 thèses": "71. Maudit soit celui qui parle contre la vérité des indulgences apostoliques."

Le désaccord théologique – Luther excommunié:

En 1518, Luther affirme même qu'en aucun cas les Saintes Écritures ne peuvent être contredites par le pape. Le pape est lui aussi soumis à l'autorité de la Bible.

Le 15 juin 1520, il est menacé d'être excommunié pour ses thèses, ses écrits sont brûlés.

En retour, le 10 décembre 1520, Luther brûle le texte d'excommunication devant toute la ville de Wittenberg, en traitant le pape d'Antéchrist. Luther a de plus en plus de partisans, le mouvement de réforme de la théologie et de l'Église chrétienne est lancé. Plusieurs princes d'Allemagne du nord, pour des raisons religieuses, et pour s'emparer des biens de l'Église, adoptent la Réforme.

Le 3 janvier 1521, le pape prononce l'anathème contre Luther et ses défenseurs. Luther est finalement excommunié.

La diète de Worms:

En avril 1521, Luther est convoqué à la diète de Worms, assemblée politique réunissant les différents princes d'Allemagne. L'empereur Charles Quint lui demande à nouveau de se rétracter. Luther répond alors par cette phrase célèbre : « Ma conscience est prisonnière de la Parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience. Que Dieu me soit en aide. ». Il est ensuite condamné et mis au ban de l'Empire.

Il continuera à écrire en étant protégé par le prince Frédéric III de Saxe.

La traduction de la Bible:

Pour mettre en pratique ses doctrines, il traduit le Nouveau Testament (ou Seconde Alliance) dans la langue parlée par le peuple. Il diffuse ensuite cette traduction grâce à l'imprimerie mise au point soixante-dix ans auparavant par Gutenberg. Cette traduction est à la base de la création de l'allemand écrit, le hochdeutsch.

Les grands axes de la théologie luthérienne:

Ils se résument par les termes latins sola gratia, sola fide, sola scriptura, solo christo.

1. Sola Gratia (Par la grâce seule):

Cette affirmation signifie d'abord que l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres morales ou pieuses. En fait, Luther désire instaurer une relation de confiance avec Dieu et non plus une relation qu'il suppose fondée sur la peur et la culpabilité. L'eucharistie, célébrée lors de chaque service liturgique avec la prédication, nous rappelle que Dieu est un amour présent et réel dans le geste concret de son fils qui se donne pour le salut des hommes. Tout commence par cette initiative d'amour, cette main tendue. À cette époque en effet dominait la crainte de l'enfer et du jugement divin encouragée par certains prêtres peu scrupuleux de l'institution romaine. Tillich, interprète de Luther dira : « C'est cette grâce qui me réconcilie avec moi-même, avec les autres et le monde (la nature, le cosmos) et avec Dieu ». L'éthique sera une réponse à cet amour premier, c'est le « prix de la grâce » dira Dietrich Bonhoeffer, qui payera de sa vie sa résistance à Hitler.

2. Sola Fide (Par la foi seule):

Si l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres, il lui est donc simplement demandé d'avoir confiance en Dieu : c'est la foi qui nait et se développe essentiellement par la médiation d'un pasteur qui prêche la bonne nouvelle de la grâce et qui célèbre les sacrements. C'est cette confiance qui fait de lui un membre de l'Église à la fois locale et universelle.

3. Sola Scriptura (Par l'Écriture seule):

Et l'un des lieux où retentit ce message c'est par excellence le culte qui rassemble la communauté chrétienne autour de la prédication et de l'eucharistie qui sont les deux pôles du culte luthérien dans un environnement de cantiques et de louanges inspiré des Psaumes. Or cette prédication puise son inspiration dans une tradition issue de la messe et qui est celle de la lecture et du commentaire de la Bible. Et Luther poursuivra la tradition du lectionnaire qu'il a trouvé dans la messe catholique. Ainsi le rôle essentiel des évêques et même du pape sera de former des pasteurs responsables de bien prêcher, car connaissant le Grec et l'Hébreu des Écritures, et d'animer la liturgie communautaire.

4. Solo Christo (Par le Christ seul):

Mais à la différence de l'homélie catholique, la prédication de Luther n'est pas une explication des dogmes catholiques, dont il pense qu'ils s'écartent trop souvent des sources bibliques et patristiques. Luther pense qu'il existe dans la bible un noyau central interprétatif, qui est une fidélité à ce que les Évangiles et les Épîtres nous disent de Jésus-Christ et qui rejoint les grandes affirmations du Symbole des apôtres et de textes reconnus par l'Église luthérienne, telle la Confession d'Augsbourg (Voir ci-dessous). Et le prédicateur, enraciné sur cette parole symbolique et participant à la société et la culture de son temps, prendra le risque d'analogies, métaphores et corrélations qui font de lui un prophète et un homme de compassion.

À noter que dans le protestantisme ultérieur on a souvent privilégié le « sola scriptura » mais que la pensée de Luther, comme nous venons de le voir ci-dessus, reste beaucoup plus fine et nuancée.

Les sacrements:

1. Source

C'est surtout à travers son traité De captivitate babylonica praeludium, publié au début de l'année 1520 que nous découvrons la pensée de Martin Luther sur les sacrements. « Ayant réduit l'Église en captivité, la tyrannie romaine s'est attaquée à son âme en lui enlevant le sacrement, alors que le sacrement n'appartient pas aux prêtres mais à tous ».

Pour les catholiques en effet, les sacrements sont des moyens de grâce qui ont un effet immédiat, opérant ex opere operato entre les mains du prêtre. Chez Jean Calvin, ce ne seront que des signes visibles d'une grâce invisible.

Pour Luther, « les sacrements sont la manifestation objective d'une révélation que Dieu a voulue, à la fois donnée de l'extérieur et matérialisée dans l'incarnation, dans le Livre, l'Eau, dans le Pain et le Vin » (E. G. Leonard). Et dans tout cela, le rôle du prêtre (surtout valorisé par la parole explicative sur le sacrement et la prédication), reste secondaire.

2. Sacrement : succession visible d'une unique incarnation

Il existe donc bien pour Luther une sorte de visibilité des sacrements qui prolonge l'incarnation historique de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection qui n'eurent lieu qu'une fois. Le prêtre ne peut donc pas renouveler ce sacrifice lors du sacrement. Et cette succession du sacrement se poursuit dans l'Église à travers le baptême (enfants ou adultes) et l'eucharistie, qui sont clairement institués par Jésus-Christ dans les évangiles et aussi le livre des Actes des apôtres. Il repousse ainsi le sacrement du mariage, de l'ordre, de l'extrême onction, de la réconciliation et de la confirmation qui étaient inégalement pratiqués à cette époque et reprendront de la vigueur après le Concile de Trente.