06/08/2021

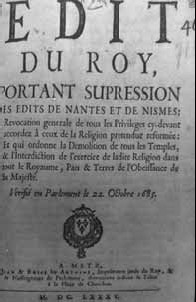

La révocation de l'édit de Nantes et la liberté d'expression:

J'ai vu à la télévision une émission où un groupe de jeunes reprenait les chemins conduisant les Huguenots vers leur exil, par refus de renier leur foi. Le Pasteur qui les accompagnait n'a pu s'empêcher de faire le parallèle avec la situation des sans papiers.

La chose m'est parue piquante, quand on connaît l'attitude des instances du protestantisme vis à vis de tout ce qui est fondamentaliste, et aussi en ce qui concerne toute conviction de droite nationale. Il n'y a pas de mots anathématisants assez forts, qui ont pour effet de rejeter, marginaliser, bannir les mal pensant. En caricaturant, il vaut mieux être musulman sans papier, que Français membre du Front National. Doit-on gommer chez Luther ces sermons sur l'usure et la finance apatride, doit-on nier son islamophobie radicale. Nous pouvons affirmer que l'honneur du Pasteur Boegner fut d'avoir tout fait pour sauver des enfants juifs, sans pour autant parler de sa tache indélébile, de n'avoir en tant que Président de la Fédération Protestante protesté sur les assassinats du Pasteur Vesper et de son épouse, enlevés de leur presbytère, amenés dans la garrigue pour être tués d'une balle dans le dos, sans aucune forme de procès, leur seul crime étant d'être Maréchalistes. Oecolampade avait dit à Calvin qu'en brûlant Servet, on n’éradiquait pas une idée mais on assassinait un homme, comme l'a dit Jean Ferrat, faut-il pleurer faut-il en rire je n'ai pas le cœur à le dire.

Pasteur Blanchard

09:44 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)

03/08/2021

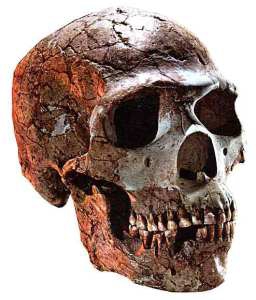

Les Néandertaliens demeurent toujours humains !

Par Dave Phillips, M.Sc.*

Les Néandertaliens demeurent toujours humains !Depuis la découverte du premier fossile néandertalien, au milieu du siècle dernier, les restes découverts ont fait l’objet de nombreuses controverses. Au milieu des années 1950, des scientifiques ont commencé à prétendre que les Néandertaliens étaient une sous-espèce de l’homme moderne (Homo sapiens) (Lewin, 1998), citant de nombreuses évidences appuyant le point de vue selon lequel les Néandertaliens étaient humains.

Le langage

Certains évolutionnistes ont affirmé que les Néandertaliens étaient incapables d’utiliser le parler moderne, faute de pouvoir prononcer toutes les voyelles (Lieberman et Crelin, 1971; Trinkaus et Shipman, 1992). En raison de problèmes de flexibilité à la base du crâne, et parce que le larynx était positionné plus haut dans la gorge comparativement aux humains modernes, et même aux chimpanzés. Les résultats de cette reconstitution informatique étaient que la caisse de résonance se trouvant à l’arrière de la bouche était pratiquement éliminée.

Plusieurs de ces arguments sont maintenant été fortement réfutés. Une nouvelle reconstitution faite en 1989 par le paléoanthropologue Jean-Louis Heim a démontré une flexion à la base du crâne du type de celle de l’homme moderne (Trinkaus et Shipman, 1992; Shreeve, 1995). Plus récemment, le crâne « La Chapelle » a été comparé avec des spécimens humains modernes datant du Moyen-Âge, et on a découvert qu’il était de type humain. (Frayer, 1993)

En 1983, l’un des squelettes néandertaliens les plus complets a été découvert à Kebara dans le Levant (Espagne orientale). Ce squelette incluait le premier os hyoïde fossile néandertalien retrouvé. Cet os se situe dans la gorge et est directement relié à la structure du tractus vocal. Or, il est impossible de le distinguer de celui des hommes modernes. (Arensburg et al. , 1987)

Les cerveaux néandertaliens

Le volume cervical d’un Néandertalien est égal ou encore excède celui de l’homme moderne (Deacon, 1994), variant de 1200 à1750 ml, étant ainsi en moyenne d’environ 100 ml supérieur à celui de l’homme moderne (Stringer et Gamble, 1993). Holloway (1985 : 320) a déclaré: «Je crois que le cerveau néandertalien était entièrement Homo, sans différence fondamentale dans son organisation comparativement au nôtre.»

Bien qu’il n’y ait pas de lien direct entre la grosseur du cerveau d’un homme et son intelligence, le volume du cerveau néandertalien n’appuie certainement pas la thèse voulant qu’il y ait eu une expansion évolutive des cerveaux chez les «Hominidés.»

L’anatomie néandertalienne

L’anatomie néandertalienne est essentiellement humaine, avec le même nombre d’os, le même fonctionnement (Trinkaus et Shipman, 1992) Cependant, il existe des différences mineures dans la robustesse (grosseur et résistance). Ces différences sont sans importance et peuvent être retrouvées chez des humains modernes (Lewin, 1998). Bien qu’il n’y ait aucun consensus sur la façon de diagnostiquer la morphologie néandertalienne, un ensemble de caractéristiques a été utilisé pour la distinguer de celle de l’homme moderne. Les caractéristiques crâniennes sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

|

Caractéristiques crâniennes |

Néandertalien classique

|

Homo sapiens sapiens |

Capacité crânienne |

Plus grande, en moyenne 1490 cc (1300 à 1600 ml en général) |

1300 à 1500 ml |

|

Os occipital (arrière de la tête) |

Protubérance occipitale externe (légère projection à l’arrière du crâne); occiput en forme de « petit pain.»; torus occipital. |

Occiput plus arrondi et arqué; sans torus. |

|

Contour de la voûte crânienne |

Aplatie de façon marquée (platycéphalie); le crâne est plus bas, plus large et plus allongé. |

Généralement plus convexe; un dôme plus haut chez les crânes modernes |

|

Maxillaire inférieur (mandibule) |

Massif, large, faible proéminence du menton |

Habituellement avec un menton proéminent |

|

Os frontal et orbites |

Front fuyant; torus supra orbital proéminent, arête de l’arcade sourcilière à double arche et continue. |

Arête de l’arcade sourcilière (verticale-frontale) petite ou absente. |

|

Dents |

Large taurodontique*; interstice derrière la troisième molaire. |

Moins taurodontique.

|

*taurondontisme : Il s’agit d’une malformation radiculaire. La couronne semble s’être développée aux dépens de la racine, la chambre pulpaire paraît très volumineuse et les canaux pulpaires sont alors courts.

L’on pourrait se demander pourquoi l’ensemble des traits caractéristiques n’est pas retrouvé chez les populations modernes. Mais il faut considérer que les Néandertaliens vivaient généralement dans des conditions extrêmement froides et étaient génétiquement isolés des autres populations en raison de l’époque glaciaire de l’après-déluge. Ceci aurait directement affecté leur anatomie et leur physiologie (Stringer et Gamble, 1993).

Deux principes écologiques déterminent la relation entre la taille et la forme des extrémités (membres) et de l’anatomie du tronc (torse et bassin). La loi de Bergman, relative à la surface spécifique, postule que le poids du corps tend à augmenter en climat froid. Pour deux corps de forme semblable, le plus gros des deux aura un rapport surface/volume plus faible, et par conséquent retiendra mieux la chaleur en climat froid. La loi d’Allen suggère pour sa part que les membres du corps seront plus courts en climat froid, réduisant la surface totale exposée au froid, ce qui réduira la perte de chaleur. Ce phénomène est observé avec les queues, les oreilles ou les becs qui sont courts chez plusieurs animaux vivant dans les climats froids. Les humains vivant dans les régions froides, comme les Inuit, sont typiquement plus corpulents et ont des bras et jambes plus courts. Puisque les Néandertaliens vivaient près des conditions de type arctiques dans plusieurs des cas, l’on s’attendrait à ce qu’ils aient un corps trapu avec de courtes extrémités (bras et jambes) (Holliday, 1997). En fait, les membres des Néandertaliens vivant dans les climats plus chauds de l’Asie du Sud-ouest sont relativement plus longs que ceux des Néandertaliens d’Europe vivant à l’époque glaciaire. Lorsque l’indice Crural (longueur tibia / longueur fémur) est comparé à la moyenne de températures annuelles, les Néandertaliens semblent mieux adaptés au froid que les Esquimaux et les Lapons modernes, sur la base des proportions de leurs membres, (Stringer et Gamble, 1993; Stringer et McKie, 1996).

De plus, les Néandertaliens avaient un mode de vie exigeant pour leurs corps, comme on a pu le constater par plusieurs lésions sur leurs squelettes, plusieurs étant le résultat de fractures accidentelles (Trinkaus et Shipman, 1992). Il a aussi été récemment suggéré, sur la base d’études approfondies de la dentition, que les Néandertaliens avaient une longévité supérieure à celle des populations modernes. Ceci pourrait aussi avoir affecté leur anatomie (Cuozzo, 1998).

La culture néandertalienne

Il y a beaucoup de comportements culturels qui distinguent l’Homo sapiens des animaux. Aucun autre organisme, vivant ou fossile, n’a créé des outils pour faire d’autres types d’outils plus complexes, enterré ses morts, contrôlé l’usage du feu, pratiqué des cérémonies religieuses, utilisé une syntaxe complexe avec des règles de grammaire parlée, a joué des instruments de musique. Pourtant, l’étude des fossiles montre que les Néandertaliens s’adonnaient à tout cela.

L’enterrement délibéré de dépouilles de Néandertaliens est bien documenté sur au moins 36 sites répartis géographiquement sur la majorité du continent eurasien (Gowlet, 1994), avec au moins 20 squelettes complets recensés (Lewin, 1998). Certaines tombes contenaient des outils de pierre, des os animaux et des fleurs enfouies dans la terre, avec les restes néandertaliens. Au site néandertalien de Teshik-Tash, en Uzbékistan, on a retrouvé la tombe d’un garçon entourée par un cercle constitué d’os de chèvres des montagnes, des cornes, et des outils levalloisiens indiquant un rituel quelconque. Les restes enterrés se retrouvent également dans une posture qui n’est pas naturelle, ce qui démontre que le cadavre n’a pas simplement été jeté dans un trou (Trinkhaus et Shipman, 1992). L’enterrement implique une prise de conscience de la vie après la mort et démontre l’existence de rituels. On peut aussi déduire qu’il existait des liens sociaux forts par l’existence de cellules où les individus néandertaliens estropiés étaient soignés (par exemple, les restes de Shanidar).

flûte

En 1996, les évidences de l’humanité des Néandertaliens ont a nouveau été mises en lumière lorsque l’on a retrouvé, dans une caverne de Slovénie, une petite flûte faite (voir image) avec le fémur d’un ours. Quatre trous, soigneusement alignés, avaient étaient percés sur l’un des côtés de l’os de 10 cm de long (Folger et Menon, 1997) Ainsi, une évidence culturelle appuie fortement l’humanité des Néandertaliens.

L’ADN néandertalien (mitochondrial)

La découverte récente d’ADN mitochondrial tiré de l’humérus droit d’un reste de Néandertalien retrouvé dans la Vallée de Néander, près de Dusseldorf, en Allemagne, a suscité un grand intérêt chez les évolutionnistes comme chez les créationnistes (Krings et al. 1997).

En comparant l’ADN mt de l’humain moderne et celui prélevé sur l’os néandertalien, les évolutionnistes ont affirmé que la «lignée néandertalienne» avait divergé de la lignées des «Hominidés», laquelle avait conduit aux humains modernes il y a environ 600 000 ans, sans contribuer à ADN mt des populations d’Homo sapiens modernes. Ceci implique que les Néandertaliens étaient une espèce différente des humains modernes.

Cependant, l’interprétation notée ci-dessus n’est pas fondée scientifiquement. Lubenow (1998) a mis en évidence que la comparaison des résultats d’un seul échantillon néandertalien avec la valeur moyenne statistique de résultats provenant de 1669 humains modernes (994 séquences) n’était pas approprié au plan statistique. D’ailleurs, on observe chez les humains modernes de 1 à 24 substitutions dans les séquences d’ADN mt , avec une moyenne de 8 substitutions. Or, les différences de séquences d’ADN mt entre le Néandertalien et l’homme moderne impliquent 22 à 36 substitutions, plaçant les Néandertaliens, dans le pire des cas, à limite de la variabilité observée chez l’homme moderne.

Conclusion

Les Néandertaliens étaient humains. Ils enterraient leurs morts, utilisaient des outils, avaient une structure sociale complexe, utilisaient le langage et jouaient des instruments de musique. Les différences entre l’anatomie néandertalienne et la nôtre sont extrêmement mineures et peuvent, dans la plupart des cas être expliquées par le fait d’une population génétiquement isolée de gens vivant une vie difficile dans un climat rigoureux et froid.

Références bibliographiques

- Arensburg, B. et al., 1989. A middle Paleolithic human hyoid bone. Nature, vol. 338:758-60.

- Cuozzo, J. 1998. Buried Alive: The Startling Truth About Neanderthal Man. Master Books.

- Deacon, T. 1994. The Human Brain. In: Jones, S. R. Martin, D. Pilbeam, (ed.) The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press.

- Folger, T., and S. Menon. 1997 . . . Or Much Like Us? Discover, The Top 100 Science Stories (1996).

- Frayer, D. 1993. On Neanderthal Crania and Speech: « Response to Lieberman. » Current Anthropology 34:721.

- Gowlett, J. 1994. Early human mental abilities. In: Jones, S and R Martin, D Pilbeam, (ed.) Ancestors: The Hard Evidence. New York: Alan R Liss Inc.

- Holliday, T. 1997, Postcranial evidence of cold adaptation in European Neanderthals. American Journal of Physical Anthropology 104:245-58.

- Krings, M et al. 1997. Neanderthal DNA sequences and the origin of modern humans. Cell 90:19-30.

- Lewin, R. 1998. The Origin of Modern Humans. Scientific American Library.

- Lieberman, P. 1984. The Biology and Evolution of Language. Cambridge, Mass., Harvard University Press.

- Lieberman, P. 1989. The Origin of Some Aspects of Human Language and Cognition. In: P. Mellars and C. Stringer (eds.), The Human Revolution. pp. 391-414. Edinburgh University Press.

- Lieberman, P. and E. Crelin, 1971. On the Speech of Neanderthal. Linguistic Inquiry, 2:203-222. Mayfield Publishing Company.

- Lubenow, M. 1998. Recovery of Neanderthal mt DNA: An Evaluation. Creation Ex Nihilo, Technical Journal, vol. 12(1) pp. 87-97.

- Shreeve, J. 1995. The Neanderthal Enigma. Solving the Mystery of Modern Human Origins. William Morrow and Company, Inc.

- Stringer, C. and C. Gamble 1993. In Search of the Neanderthals. Thames and Hudson.

- Stringer, C. and R. Makie 1996. African Exodus: The Origin of Modern Humanity. Hold and Co. New York.

- Trinkaus, E., and P. Shipman 1992. The Neanderthals: Changing the Images of Mankind. Alfred A. Knophf, New York.

- Wolpoff, M. and R. Caspari. 1997. Race and Human Evolution: A Fatal Attraction. Westview Press.

*Dave Phillips a obtenu sa maîtrise en anthropologie physique de l’Université de California State, à Northridge, en 1991, et travaille présentement sur son doctorat en paléontologie.

Traduit de l’anglais par Ketsia Lessard et Marc Hébert, M.Sc.

Traduction de l’article « Neanderthals are still humans! ». In : Vital Articles on Science / Creation May 2000. Impact No. 323. Institute for Creation Research

www.icr.org/pubs/imp/imp-323.ht

09:38 Publié dans Science | Lien permanent | Commentaires (0)

30/07/2021

Jésus et le livre de la Genèse:

Par Laurence Tisdall:

La Bible ne laisse personne indifférent, croyant ou non-croyant. Posez une Bible sur le coin de votre table, dans un restaurant et regardez combien de personnes vont tourner la tête pour observer. Pensent-elles que nous sommes des fanatiques religieux? Ou est-ce qu’ils sont simplement curieux de voir qui osera défier l’esprit séculier du monde? Je crois que c’est un peu les deux. Le chrétien traverse continuellement des courants d’incrédulité. Des courants qui soulèvent parfois l’adversité la plus féroce. La Bible, déclarée comme étant la Parole de Dieu (2 Tim 3.16) est l’absolu qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Elle nous confronte avec le concept du péché et rend les non-croyants inconfortables. Alors, pour contourner son sentiment de culpabilité, notre société s’impatiente, et tente de discréditer la Bible. Les journaux, les films et les revues nous submergent d’informations, indiquant que la » science » a démontré que la Bible est simplement une collection d’histoires de l’antiquité peu fiables, de poésies et de fables. Contrairement à ce qui est indiqué dans la Genèse, l’univers aurait surgi d’un Big Bang sans cause, il y a 10 ou 15 milliards d’années. La vie sur la terre serait apparue par hasard. Les lois de la survie du plus fort permettent à la grenouille de devenir un prince. Avec assez de temps, un singe commence à marcher debout, et devient un humain. En fait, l’impossible devient possible et on a remplacé le Dieu créateur de l’univers par l’homme, l’ultime production du temps et du hasard.

La Bible ne laisse personne indifférent, croyant ou non-croyant. Posez une Bible sur le coin de votre table, dans un restaurant et regardez combien de personnes vont tourner la tête pour observer. Pensent-elles que nous sommes des fanatiques religieux? Ou est-ce qu’ils sont simplement curieux de voir qui osera défier l’esprit séculier du monde? Je crois que c’est un peu les deux. Le chrétien traverse continuellement des courants d’incrédulité. Des courants qui soulèvent parfois l’adversité la plus féroce. La Bible, déclarée comme étant la Parole de Dieu (2 Tim 3.16) est l’absolu qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Elle nous confronte avec le concept du péché et rend les non-croyants inconfortables. Alors, pour contourner son sentiment de culpabilité, notre société s’impatiente, et tente de discréditer la Bible. Les journaux, les films et les revues nous submergent d’informations, indiquant que la » science » a démontré que la Bible est simplement une collection d’histoires de l’antiquité peu fiables, de poésies et de fables. Contrairement à ce qui est indiqué dans la Genèse, l’univers aurait surgi d’un Big Bang sans cause, il y a 10 ou 15 milliards d’années. La vie sur la terre serait apparue par hasard. Les lois de la survie du plus fort permettent à la grenouille de devenir un prince. Avec assez de temps, un singe commence à marcher debout, et devient un humain. En fait, l’impossible devient possible et on a remplacé le Dieu créateur de l’univers par l’homme, l’ultime production du temps et du hasard.

Il est évident que » l’attaque » contre la Bible vise principalement les premiers chapitres de la Genèse. Il y a plus d’un siècle, Thomas Huxley a exprimé ses vues sur la science et la Bible (Victoria Institute , 1866, 2:304)

« Vous (le clergé) racontez à vos assemblées que le monde a été créé il y a 6 000 ans, en 6 jours, et que tous les animaux vivants ont été créés dans ce laps de temps… Je suis obligé de dire que je ne crois pas en ces déclarations que vous faites, je suis encore obligé de dire que je ne peux trouver parmi les hommes de science et de recherche, les hommes de vérité, un seul qui ne croit pas exactement le contraire.

Notez qu’Huxley se trompait sur plusieurs points dans cette citation. Par exemple, les créationnistes ne croient pas que » tous les animaux vivants » ont été créés durant les six jours, mais que les ancêtres de tous les animaux vivants ont été créés durant cette période. Néanmoins, 120 années plus tard, nous trouvons les mêmes propos dans les revues scientifiques et populaires. La science semble avoir remplacé la Parole de Dieu comme autorité sur la vérité ! Robert Lewis Dabner, un éminent presbytérien du dernier siècle, nous écrit que cette situation s’explique par deux facteurs : » notre intelligence déchue et l’exaltation du naturalisme « 1. La science n’est pas et ne sera jamais une autorité reconnue pour interpréter la Bible. Si nous voulons savoir comment interpréter le livre de la Genèse, pourquoi ne pas se référer à l’ultime autorité, Jésus ? Il est intéressant de voir comment Jésus interprétait les premiers chapitres de la Genèse.

Dans l’évangile de Jean, Jésus dit :

Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? (Jean 5 :46-47)

Nous lisons dans le 3e chapitre de la Genèse, écrit par Moïse, la première promesse messianique :

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon (Gen 3.15).

Jésus n’enseignait pas à ceux qui l’écoutaient que la Genèse était faite de fables ou de poèmes… non, Jésus lui-même témoigne de la véracité du texte de la Genèse et qu’elle est essentielle pour avoir la foi en lui! L’importance des écrits de Moïse est soulignée dans l’évangile de Luc :

Et Abraham lui dit: S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu’un des morts ressusciterait. (Lu 16.31)

Ce verset est une puissante exhortation à chercher dans les textes que Moïse a écrits, notamment la Genèse, la révélation de qui est le fils de Dieu, le Messie. Comment convaincre les non-croyants du besoin d’un sauveur si nous ne croyons pas aux premiers chapitres de la Genèse ? Comment expliquer la souffrance dans le monde, si nous ne croyons pas à la chute de l’homme ? Comment avoir confiance dans la Bible, si les neuf premiers chapitres ne sont que des mythes ? Non, les six jours de la création ne sont pas juste une invention par Moïse pour nous aider à découper le temps ou pour améliorer la mise en page des rouleaux. Non, le jardin d’Eden, Adam et Eve et le serpent ne sont pas des personnages fictifs. Selon Jésus, la Genèse est vraie… textuellement.

La » science » est censée avoir démontré que Jésus était dans l’erreur, que nous n’avons plus besoin de nous laisser enchaîner par la moralité ou de nous soumettre aux 10 commandements de Dieu. L’évolution n’est-elle pas un » fait » scientifique ? La réponse, comme vous le savez est NON. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont été amenés à croire des » fables » concernant la Bible et la science (2 Tim 4.4,5). On nous encourage à ne pas prendre au sérieux ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. Pourtant, il est clair que Jésus confirme que les premiers chapitres de la Genèse doivent être respectés mot pour mot. Par exemple en Matthieu Jésus dit :

N’avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l’homme et la femme… (Mt 19 :4-6)

Remarquez comment Jésus dit » qu’ au commencement » l’homme et la femme ont été créés. Il ne parle pas d’hommes-singes avant Adam, pas de création chaotique avec satan en charge

avant le » commencement « ,  pas de milliards d’années avant l’apparition de l’homme. En fait, Jésus et les disciples interprétaient le livre de la Genèse textuellement, comme son auteur, Moïse, l’aurait voulu. En passant, ce verset me rappelle toujours une rencontre que j’ai faite à l’université Laval. Après mon enseignement sur l’historique de l’évolution de l’homme, deux Raëliens sont venus me féliciter pour l’excellent travail que je faisais en démontrant que l’évolution des singes à l’homme ne s’est jamais produite. Les Raëliens croient que la race humaine a été ensemencée sur la Terre par des extra-terrestres, il y a environ 28 000 ans. Ils disent que la Genèse parle d’Elohim et que ce mot faisait référence aux extra-terrestres. Ils m’ont expliqué comment Jésus était l’un de ces extra-terrestres. Sachant que leur secte est plutôt sexuelle de nature, j’ai posé la question suivante : » Jésus nous dit dans Marc 10.7-9 que l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et que les deux deviendront une seule chair… Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors, ne devons-nous pas nous limiter à un partenaire dans les liens du mariage ? » Ils m’ont répondu » Mais vous savez, les textes du nouveau testament sont corrompus « . » Intéressant » leur ai-je répondu, » mais Jésus a souvent cité le deuxième chapitre de la Genèse (2.24), le même chapitre qui parle justement d’Élohim. Pouvons-nous supposer que votre interprétation du mot Élohim est aussi erronée ? « . La conversation a eu une fin plutôt abrupte et les Raëliens sont partis sur le champ !

pas de milliards d’années avant l’apparition de l’homme. En fait, Jésus et les disciples interprétaient le livre de la Genèse textuellement, comme son auteur, Moïse, l’aurait voulu. En passant, ce verset me rappelle toujours une rencontre que j’ai faite à l’université Laval. Après mon enseignement sur l’historique de l’évolution de l’homme, deux Raëliens sont venus me féliciter pour l’excellent travail que je faisais en démontrant que l’évolution des singes à l’homme ne s’est jamais produite. Les Raëliens croient que la race humaine a été ensemencée sur la Terre par des extra-terrestres, il y a environ 28 000 ans. Ils disent que la Genèse parle d’Elohim et que ce mot faisait référence aux extra-terrestres. Ils m’ont expliqué comment Jésus était l’un de ces extra-terrestres. Sachant que leur secte est plutôt sexuelle de nature, j’ai posé la question suivante : » Jésus nous dit dans Marc 10.7-9 que l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et que les deux deviendront une seule chair… Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors, ne devons-nous pas nous limiter à un partenaire dans les liens du mariage ? » Ils m’ont répondu » Mais vous savez, les textes du nouveau testament sont corrompus « . » Intéressant » leur ai-je répondu, » mais Jésus a souvent cité le deuxième chapitre de la Genèse (2.24), le même chapitre qui parle justement d’Élohim. Pouvons-nous supposer que votre interprétation du mot Élohim est aussi erronée ? « . La conversation a eu une fin plutôt abrupte et les Raëliens sont partis sur le champ !

Dans Matthieu, Jésus proclame en parlant du temps des tribulations :

Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais.(Matt 24.21 ; Marc 13.9)

Il est naturel de considérer, selon les paroles de Jésus, des catastrophes telles que celles décrites dans la Genèse (au commencement). Durant ce temps, des catastrophes causeront encore plus de détresse que celles du déluge universel, de Sodome et Gomorrhe et de la tour de Babel. Puisqu’on parle de déluge universel, regardons les versets suivants où Jésus parle du déluge universel et de Noé

» Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous: il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. » (Matt 24.37-39).

Jésus affirme que Noé est un vrai personnage et que le déluge était réel. Pierre, un des disciples de Jésus, nous indique que des personnes » dans les derniers jours » vont nier l’évidence d’un déluge universel :

» sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitise… Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau, et que par ces choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau. (2 Pi 3.3-6 ; voir aussi 2 Pi 2.5 et 1 Pi 3.20).

Si le déluge décrit dans la Genèse n’était pas universel ni littéral mais seulement poétique et que le but était d’illustrer des bons principes, pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, ne l’aurait-il pas dit à ses disciples. Pourquoi Pierre croit-il à l’histoire du déluge si ce n’est jamais arrivé, et surtout pourquoi Pierre nous dit qu’il viendra des » moqueurs » qui mentiront concernant l’évidence d’un déluge universel? On ne peut que se rendre à l’évidence que le déluge était universel et que le registre historique contenu dans le livre de la Genèse est véridique !

Si le déluge décrit dans la Genèse n’était pas universel ni littéral mais seulement poétique et que le but était d’illustrer des bons principes, pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, ne l’aurait-il pas dit à ses disciples. Pourquoi Pierre croit-il à l’histoire du déluge si ce n’est jamais arrivé, et surtout pourquoi Pierre nous dit qu’il viendra des » moqueurs » qui mentiront concernant l’évidence d’un déluge universel? On ne peut que se rendre à l’évidence que le déluge était universel et que le registre historique contenu dans le livre de la Genèse est véridique !

Jésus appuie l’histoire de Caïn et Abel dans l’évangile de Luc :

» depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie, tué entre l’autel et le temple » (Luc 11.51).

Il ne faut pas oublier non plus que les deux généalogies de Jésus remontent jusqu’à Adam (Matt 1, Luc 3) ! Nous pouvons comprendre que si nous réduisons les premiers chapitres de Genèse à des contes de fées, les évangiles et Jésus ressuscité ne sont que des mensonges grossiers. Je crois que le livre de la Genèse est possiblement le livre le plus important pour notre foi parce qu’il nous donne le fondement sur lequel nous pouvons avoir une foi intelligente et rationnelle.

Parfois les évolutionnistes et humanistes comprennent plus l’importance de la Genèse pour la christianisme que les chrétiens. Richard Bozarth dans la revue American Atheist nous explique :

» Le christianisme a combattu, combat encore et combattra longtemps la science jusqu’à une fin sans issue pour vaincre l’évolution, parce que l’évolution détruit complètement et finalement la véritable raison pour laquelle la vie de Jésus sur terre avait apparemment été nécessaire. Détruisez Adam et Ève et le principe du péché originel, et parmi les décombres, vous trouverez que celui qui en ressort misérable est véritablement le Fils de Dieu. Si Jésus n’est pas le rédempteur mort pour nos péchés, et voilà ce qu’est le raisonnement de l’évolution, alors le christianisme n’est plus que néant. « (‘The Meaning of Evolution’, American Atheist 20 September, 1979, p. 30.)

Quoique je ne sois pas en accord avec l’idée selon laquelle le christianisme combat la » science « , je trouve que Bozarth a bien compris l’importance du livre de la Genèse pour les chrétiens.

Il est intéressant de lire l’avertissement que Paul a donné à Timothée :

» Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine… (ils)détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers des fables » (2 Tim 4.4,5).

Une de ces fables ne serait-elle pas le compromis entre la Genèse et les idées évolutionnistes ?

L’image suivante démontre clairement la stratégie des » moqueurs » …

Ces moqueurs visent le fondement, ils visent la Genèse. C’est une stratégie efficace et destructrice. Il est triste de constater que seul un petit nombre de croyants sont capables d’expliquer le modèle créationniste et de détruire le fondement de l’humanisme, la théorie de l’évolution. C’est pour cette raison que j’ai fondé l’Association de Science Créationniste du Québec [http://www.creationnisme.ca].

En conclusion, je vous encourage à relire les onze premiers chapitres du livre de la Genèse et de les lire avec simplicité. La science ne contredit pas la Genèse (nous allons élaborer davantage sur ce sujet dans de futurs articles), et elle peut même fortifier notre foi en Dieu et en la véracité de la révélation de Dieu, Sa parole. Jésus croyait textuellement ce qui était écrit dans la Genèse, tout comme ses disciples et Paul. La Genèse, si on la lit telle quelle, sans élaboration compliquée, nous explique notre origine spirituelle et naturelle. Et si nous pouvons comprendre d’où nous venons, nous allons mieux comprendre notre devenir.

Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. (Jean 8.31,32).

1. Dabner, Robert Lewis. A caution against Anti-Christian Science in Discussions vol 3. (Edinburough:Banner of Truth, 1982) 153-154. Citée de « Did God Create in Six Days? » Joseph Pipa and David Hill, Southern Presbyterian Press, Tailors, SC. 1999.

09:35 Publié dans Apolégétique | Lien permanent | Commentaires (0)

27/07/2021

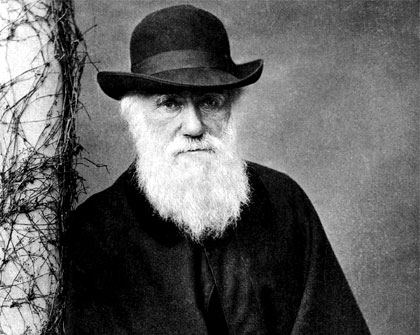

Darwin est-il dangereux ?

Par Albert Mohler, Ph.D.

Daniel C. Dennett est l’un des scientifiques évolutionnistes les plus influents au monde et, contrairement à plusieurs de ses collègues, il ne fuit pas les conclusions logiques du darwinisme. Au contraire, il qualifie cette théorie d’« acide universel » remodelant complètement la réalité et anéantissant toutes vérités jusqu’alors jugées permanentes et immuables.

« Dès qu’il est question du darwinisme, la température grimpe parce qu’il y a beaucoup plus en jeu que les simples faits empiriques liés à l’évolution de la Terre ou la validité de la théorie qui en rend compte », affirme-t-il.

Dans un entretien récent avec la revue allemande Der Spiegel, Dennett rejette le concept de dessein intelligent, soutenant que toute personne lucide doit se contenter d’accepter la théorie de Darwin au pied de la lettre. Néanmoins, il comprend la logique du dessein intelligent. Selon lui, plusieurs personnes refusent la notion d’évolution parce qu’elle « touche au point central de la découverte la plus troublante des derniers siècles dans le domaine scientifique. » Il s’agit de « l’idée selon laquelle seul un sujet grand, impressionnant et ingénieux peut engendrer un élément moindre. C’est ce que j’appelle la théorie de la création de la goutte par la source. Vous ne verrez jamais une lance fabriquer un armurier. Vous ne verrez jamais un fer à cheval forger un maréchal-ferrant. Vous ne verrez jamais un vase façonner un potier. La relation fonctionne toujours dans le sens inverse; cela semble aller de soi. »

Toutefois, Dennett croit que ce raisonnement est gravement erroné. Curieusement, il suggère que l’idée du dessein intelligent, sous sa forme fondamentale du moins, puisse être encore plus ancienne que l’espèce humaine. Il pose l’hypothèque que ce qu’il qualifie d’espèces primitives d’hominidés ait conçu des objets et ait ensuite « eu l’impression d’être plus digne d’admiration que ses réalisations. » Puis, les homo sapiens, capables de créer une variété apparemment sans fin d’articles, auraient présumé qu’eux aussi étaient les produits d’un créateur intelligent.

Étonnamment, Dennett, avec son collègue Richard Dawkins, utilise la réalité de la complexité et de la conception apparente pour réfuter l’idée d’un concepteur. En un sens, il renverse simplement la notion d’ingénierie, avançant qu’une organisation plus élaborée représente, dans les faits, une moindre preuve de l’existence d’un ingénieur. Comme il le prétend, « non seulement pouvez-vous retrouver une organisation dans des éléments qui n’ont pas été créés, mais vous pouvez même obtenir l’évolution de concepteurs à partir de cette absence d’ingénierie. Vous vous retrouvez finalement avec des auteurs et des poètes, et des artistes, et des ingénieurs, et d’autres concepteurs de toutes sortes, d’autres créateurs — fruits très récents de l’arbre de la vie. Et tout cela défie la conception selon laquelle la vie a un sens. » Effectivement…

Dennett croit tout de même que les êtres humains constituent une espèce à part. Ce statut particulier est essentiellement dû à la linguistique. Dennett, qui travaille en tant que professeur de philosophie et directeur du Centre d’études cognitives à la Tufts University, s’est consacré à la compréhension de la conscience et des capacités linguistiques de l’être humain.

Il explique que la capacité linguistique implique que les êtres humains peuvent apprendre, non seulement de leur propre expérience, mais aussi de celle des autres, morts ou vivants. Ainsi, « la culture humaine elle-même devient une force profonde d’évolution. C’est ce qui nous donne un horizon épistémologique qui est beaucoup, beaucoup plus grand que celui de toute autre espèce. Nous sommes la seule espèce à savoir qui nous sommes, à savoir que nous avons évolué. Nos chansons, notre art, nos livres et nos croyances religieuses sont tous, en bout de ligne, un produit des algorithmes évolutionnistes. Certains trouvent cette réalité passionnante, d’autres la considèrent déprimante. »

Il vaut la peine d’examiner les idées de Dennett d’un peu plus près. Après tout, il accepte hardiment ce que tant d’autres scientifiques évolutionnistes nient — que la théorie de Darwin implique l’impossibilité de toute croyance en Dieu. Alors que des évolutionnistes tels que le défunt Stephen J. Gould soutiennent que l’évolution et la religion peuvent être considérées comme des « domaines indépendants l’un de l’autre », permettant de ce fait à chacune de fonctionner dans des sphères distinctes, Dennett rejette explicitement ce raisonnement. Il adresse une critique spécifique à l’évolutionniste Michael Ruse, l’accusant « d’essayer de faire perdre de vue les implications de ce que Darwin nous fait comprendre et de rassurer les gens à l’effet qu’il n’y a pas tant de conflits entre la perspective de la biologie évolutionniste et leurs manières de penser traditionnelles. »

Lorsqu’il est question de l’âme humaine, Dennett souligne qu’il ne peut s’agir que de la conscience opérant en tant que partie intégrante de nos corps physiques. Le matérialisme de Dennett fait en sorte qu’il ne peut pas voir l’âme comme étant indépendante des opérations chimiques du cerveau. Comme il l’expliquait à Der Spiegel, « le cerveau n’est pas un tissu plus épatant que les poumons ou le foie. Il n’est qu’un tissu. »

Fidèle à une forme de matérialisme naturaliste radical, Dennett considère la croyance en Dieu comme n’étant rien de plus que le produit du processus évolutionniste. Il explique que la mort de Dieu « est une conséquence évidente » du darwinisme.

Sur ce point, nous devrions au moins être reconnaissants de ce que Dennett fasse preuve d’une plus grande honnêteté intellectuelle que plusieurs de ses collègues évolutionnistes. Il admet que la croyance en Dieu puisse être culturellement acceptable, mais seulement si ce Dieu n’a rien à voir avec nos origines ou nos vies — passées, le présentes, ou le futures.

« Il faut comprendre que le rôle de Dieu a été amoindri à travers les époques », enseigne Dennett. « Tout d’abord, nous avions Dieu… créant Adam et créant chaque créature de ses mains, arrachant une côte à Adam et créant Ève de cette côte. Puis, nous avons échangé ce Dieu pour le Dieu mettant en branle l’évolution. Et ensuite, vous vous dites que vous n’avez même plus besoin de ce Dieu — le législateur — puisque si nous considérons sérieusement les idées que nous pouvons tirer de la cosmologie, il existe d’autres endroits avec d’autres lois et la vie évolue là où elle le peut. Alors maintenant, nous n’avons plus « Dieu le trouveur de loi » ou « Dieu le législateur », mais plutôt « Dieu le maitre de cérémonies ». Et lorsque Dieu n’est plus que le maitre de cérémonies et qu’il ne joue plus, en fait, aucun rôle dans l’univers, il est, si l’on peut dire, diminué et n’intervient plus d’aucune façon. » Plus simplement, « la description des tâches de Dieu va en s’amenuisant. »

Daniel Dennet

|

09:25 Publié dans Science | Lien permanent | Commentaires (0)

23/07/2021

Martin Luther:

|

Son irruption fracassante sur la scène européenne en 1517 (dénonciation du trafic des indulgences) est celle d'une nouvelle façon de penser, sentir, pratiquer le christianisme : le protestantisme.

1) Une ambition familiale...foudroyée ! (1483-1505)

2) "Le moniage de Luther n'est pas une anecdote" (l'historien L. Febvre) (1505-1517)

3) Un moine "sans indulgence" (1517-1525)

4) Le guide d'un nouveau catéchisme (1525-1546)

1) Une ambition familiale...foudroyée ! (1483-1505)

Né le 10 novembre 1483 à Eisleben (Thuringe) d'un père exploitant (mine de cuivre) et d'une mère ménagère, Martin Luther est élevé dans une bourgade (Mansfeld) peuplée de marchands et de mineurs. Cet enfant sensible et nerveux manifeste rapidement une vive intelligence qui suscite chez son père l'espoir d'une élévation sociale. Destiné à une carrière de juriste, il rentre d'abord chez les Frères de la Vie Commune (1497) où il reçoit une première imprégnation religieuse. Ses études à l'université d'Erfurt révèlent un travailleur assidu qui obtient sans peine les titres de bachelier (1502) puis de maître des arts (1505).

2) "Le moniage de Luther n'est pas une anecdote" (l'historien L. Febvre) (1505-1517)

Prières, jeûnes, veilles et mortifications, lectures, isolement... Le moine Luther est docile aux rigueurs de la vie en couvent et s'affirme comme un frère augustin scrupuleux, ce qui lui vaut d'être ordonné prêtre dès 1507 et d'occuper la chaire de philosophie. Mais son âme éprise de certitudes ne trouve pas l'apaisement. Ce Dieu terrible, vengeur, implaçable dont les contours se dessinent à travers livres, paroles des supérieurs ou oeuvres d'art des chapelles fait douter Luther de sa capacité à atteindre le salut. Il se met à étudier directement les textes bibliques, se livre à des réflexions personnelles qui l'éloignent des enseignements de la poussièreuse et figée scolastique. Son ardente quête est encouragée et stimulée par le Docteur Johannn von Staupitz, éminent vicaire général des Augustins de toute l'Allemagne qu'il rencontre en 1508. Cet homme permet à Luther d'approfondir sa pensée en lui facilitant l'accès à l'université de Wittenberg. Luther y obtient plusieurs titres (baccalauréat, licence, doctorat, tous entre 1509 et 1512) ainsi que la fonction de prédicateur à l'église de la ville (1514). Déjà éveillé par un important voyage à Rome où Luther avait pu contempler la déliquescence des moeurs de la ville des Borgias et du pape Jules, ces activités professorales et de prédicateur permettent à Luther d'affirmer ouvertement et définitivement sa théologie personnelle, opposée à celle de Rome et que l'affaire des indulgences allait exacerber et enteriner.

3)Un moine "sans indulgence" (1517-1525)

Le jour précédent la Toussaint 1517, le moine augustin Luther affiche sur la porte de la chapelle du chateau de Wittenberg les "95 thèses sur la vertu des indulgences" où se trouve dénoncée avec force la sécurité d'une fausse paix de l'âme que l'indulgence papale est sensée apporter en échange de subsides servant à la construction de Saint-Pierre de Rome. Ce geste spectaculaire de critique d'un abus existant dans l'Église lui vaut d'être dénoncé à Rome par l'archevêque Albrecht de Mayence qui avait cautionné la décision papale : l'acte de naissance de la Réforme luthérienne est consommé. Dès cet instant, Luther est emporté dans des épreuves et des controverses multiples.

4) Le guide d'un nouveau catéchisme (1525-1546)

La constante progression des idées de Luther et l'organisation de la vie des premières communautés réformistes que les figures emblématiques de Bucer (Allemagne du Sud), Calvin(Suisse) ou Mélanchthon dirigent et développent, ont transformé le mouvement qui s'est métamorphosé en un nouveau catéchisme et son fondateur en guide. Face aux attentes, Luther organise avec précision le culte protestant (Messe allemande, 1526) et compose un véritable manuel pour l'instruction de la jeunesse (Petit Catéchisme, 1529), mais aussi pour celle des pasteurs (Grand Catéchisme). En 1530, la célèbre Confession d'Augsbourg, rédigée par Mélanchthon et approuvée par Luther, est présentée devant la diète présidée par Charles Quint soucieux de régler le conflit religieux. Cette "Confession" constitue la référence incontournable de la catéchèse protestante.

|

10:03 Publié dans Réformation | Lien permanent | Commentaires (0)