16/04/2019

Au Qatar, l’antichristianisme est enseigné aux collégiens:

Le Qatar finance généreusement la construction de mosquées en France. On se souvient de la réaction survenue sur le chantier de construction de la mosquée de Poitiers, financée par Qatar Charity, dont le nom, « Bataille du pavé des martyrs » est une manière d’insulte à la bataille connue chez nous comme « Bataille de Poitiers » (732). Ce type d’insulte à notre mémoire nationale n’est ni poursuivie ni punie chez nous. Ceux qu’on punit, sont ceux qui protestent contre l’insulte… Au Qatar, les rédacteurs de manuels scolaires destinés aux collégiens de la classe de 6ème à celle de 3ème reçoivent un enseignement officiel biaisé contre le judaïsme et le christianisme. Les jeunes Qataris apprennent ainsi que « le christianisme fut une religion monothéiste mais, avec le temps, ses adeptes ont pris les paroles d’Allah hors de contexte, et affirment croire en trois êtres divins [la Trinité] et en d’autres principes religieux corrompus ». Une contribution majeure au « dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans »…

Sources : Gatestone Institute (en anglais), ; Memri (en anglais), .

09:08 Publié dans Choc de civilisations | Lien permanent | Commentaires (0)

12/04/2019

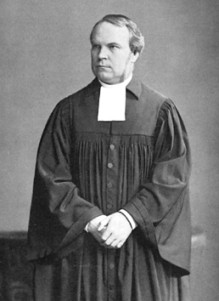

Un personnage contestable: le Pasteur Adolf Stoecker:

Origines :

Adolf Stoecker est le fils d'un forgeron devenu par la suite agent de police au régiment de cuirassiers de Halberstadt. De 1854 à 1857, il étudie la théologie à l'université Martin Luther de Halle-Wittenberg et l'université Humboldt de Berlin. Après ses études et cela jusqu'en 1862, il exerce dans différentes familles nobles comme à Riga chez le comte Lambsdorff, mais également comme aumônier militaire. Après l'Oberlehrerexamen (l'examen permettant d'enseigner) de 1862, il participe à un voyage de neuf mois en Allemagne du Sud, en Suisse et en Italie.

Biographie politique et ecclésiastique :

En 1863 Stoecker devient pasteur à Seggerde (Altmark). Trois ans plus tard, il change de paroisse pour s'occuper de celle de Hamersleben, une petite ville industrielle. Marié depuis 1867 à Anna Krüger, fille d'un conseiller de commerce brandebourgeois, il quitte Hamersleben en 1871 après s'être violemment opposé aux mariages inter-confessionnels. Il devient la même année pasteur à Metz.

À partir du 17 octobre 1874, Stoecker devient quatrième prédicateur à Berlin. Depuis 1863, ses écrits dans le Neue evangelische Kirchenzeitung l'avaient rendu intéressant aux yeux de la cour. La même année, il devient membre de la direction synodale générale de l'église régionale de l'ancienne Prusse.

En 1878, Stoecker expose ses opinions réformatrices sociales chrétiennes dirigées contre la social-démocratie lors de la Eiskeller-Versammlung. C'est lors de cette réunion que le Parti chrétien social des travailleurs est fondé. Il changera de nom en 1881 pour devenir le Christlich-soziale Partei. Le but du parti est de défaire les liens existants entre le SPD (socialiste) et les ouvriers en exerçant une politique sociale monarchiste et chrétienne mais également en diffusant l'antisémitisme. Après un échec retentissant lors des élections parlementaires de 1878, Stoecker redirige son action pour gagner les classes moyennes. Un an auparavant, Stoecker avait pris la direction de la Berliner Stadtmission, une association évangélique dont le but est de freiner le déclin de la religion en s'engageant socialement et ainsi faire retrouver à l'église un prestige accru.

Une diaconie est mise en place, elle s'occupe des malades, des handicapés et des groupes discriminés. C'est ainsi que Stoecker fonde la Schrippenkirche dans la Ackerstraße où une tasse de café et deux petits pains sont distribués après l'office religieux. Les prêches qu'il publie atteignent un tirage de 130 000.

De 1879 à 1898, Stoecker est député pour la circonscription de Minden-Ravensberg au parlement de Prusse. De 1881 à 1893 puis de 1898 à 1908, il est député au Reichstag pour la circonscription de Siegen-Wittgenstein-Biedenkopf. Enfin, il est jusqu'en 1896 le représentant du Deutschkonservative Partei auquel les sociaux-chrétiens s'étaient ralliés.

Après n'avoir pas réussi à rallier à lui les ouvriers et les sociaux-chrétiens, Stoecker se tourne avec succès vers les classes moyennes en recourant à la propagande antisémite. Son action trouve un écho favorable parmi certains étudiants. Le Christlich-Soziale Partei reste cependant dépendant des conservateur. Stoecker et Hammerstein envisagent de transformer le Deutschkonservative Partei en un parti de masse en association avec le Kreuzzeitung ultra conservateur.

En 1883, Stoecker est nommé deuxième prédicateur et il devient quatre ans plus tard l'éditeur du Neue evangelische Kirchenzeitung.

Entre 1887 et 1888, Stoecker et l'aile droite de son parti entrent de plus en plus en conflit avec la politique du chancelier Otto von Bismarck. Stoecker a cependant une grande influence sur le prince Wilhelm, le futur Guillaume II d'Allemagne et essaie de le retourner contre Bismarck. Dans les lettres publiées par le Vorwärts sous le titreScheiterhaufenbrief (littéralement lettres du bûcher), on apprend que Stoecker a comploté pour obtenir la destitution de Bismarck.

En 1889, Bismarck exige de Stoecker qu'il renonce publiquement à tout engagement politique actif et l'année suivante, Stoecker perd sa charge de prédicateur. La même année, Stoecker fonde le Congrès social-évangélique afin de se confronter à la question sociale. Des intellectuels libéraux comme Friedrich Naumann, Adolf von Harnack ouOtto Baumgarten en font partie.

Après le renvoi de Bismarck, Stoecker gagne de plus en plus d'influence sur les conservateurs allemands. Lors du congrès du parti, le Tivoli-Parteitag de 1892, les antisémites réussissent sous la direction de Stoecker à ancrer l'antisémitisme dans le programme du Deutschkonservative Partei.

Étant donné que les libéraux ont la majorité au sein du Congrès social-évangélique, Stoecker le quitte en 1896. Il fonde dès lors la Freie kirchlich-soziale Konferenz. Friedrich Naumann et Helmut von Gerlach fondent le Nationalsoziale Partei. C'est ainsi que la caractère conservateur et antisémite du parti de Stoecker est devenu encore plus visible.

Après que Stoecker a quitté les conservateurs allemands en 1896 à la suite de son implication dans différents scandales, son parti a connu un déclin généralisé. Les sociaux-chrétiens se sont alors retrouvés à s'allier avec d'autres partis antisémites. Stoecker et son parti avaient alors perdu presque toute leur influence politique.

Stoecker et la question juive :

Dans la vision que Stoecker a du monde est a replacé dans son époque, la judaïté moderne pour lui était synonyme de libéralisme, de capitalisme, de matérialisme et d'athéisme. De plus, « pour lui, juifs et sociaux-démocrates ne font qu'un » thése plus que contestable. Dans son esprit, les réformes sociales chrétiennes et l'antisémitisme ne sont pas contradictoires mais se conditionnent conjointement, ce qui était banal à son époque, nous parait aujourd'hui scandaleux. Il élève le premier en Allemagne l'antisémitisme en une clé pour comprendre la politique moderne.

Stoecker s'est distancé de l'antisémitisme racial. Ses déclarations oscillaient entre un antijudaïsme chrétien traditionnel et une vision moderne populiste, ce qui a accru son potentiel de ralliement. Stoecker a largement contribué à ce que ces théses se propage dans le protestantisme et les partis conservateurs.

Adolf Stoecker meurt le 2 février 1909 à l'âge de 73 ans à Gries bei Bozen. Il est enterré au Friedhof der Dreifaltigkeitskirche à Berlin-Kreuzberg.

Dans son roman Der Untertan, Heinrich Mann évoque Stöcker lorsque l'avocat Wiebel s'engage en politique : « Après son exposé les Néo-Teutons jugèrent d'un commun accord que le libéralisme juif était le fruit annonciateur de la démocratie sociale, et que les Allemands chrétiens devaient serrer les rangs autour de Stöcker, le prédicateur de la cour ».

Œuvres:

-

Der religiöse Geist in Volk und Heer während des französischen Krieges, Vortrag, Berlin 1876

-

Das moderne Judenthum in Deutschland, besonders in Berlin. Zwei Reden in der christl.-socialen Arbeiterpartei, Berlin 1879

-

Zur Handwerkerfrage, Vortrag, Breslau 1880

-

Die Bewegungen der Gegenwart im Lichte der christlichen Weltanschauung, Heidelberg 1881

-

Die persönliche Verantwortung der Besitzenden und Nichtbesitzenden in der sozialistischen Bewegung und Gegenwart, Vortrag. Basel 1881

-

Eine entscheidende Stunde deutscher Geschichte, Halle 1881

-

’Wirket so lange es Tag ist!’ Festpredigt bei der 50-jährigen Jubelfeier der Elberfeld-Barmer-Gefängnis-Gesellschaft am 14. Oktober 1883 über Ev. Joh. 9, v. 1-4, Elberfeld 1884

-

Eins ist noth. Ein Jahrgang Volkspredigten über freie Texte, Berlin 1884

-

Christlich-Sozial. Reden und Aufsätze, Bielefeld 1885

-

Predigten, Berlin 1886

-

Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Evangelien des Kirchenjahres, Berlin 1887

-

Die sozialen und kirchlichen Notstände in großen Städten, Vortrag, Stuttgart 1888

-

Die sonntägliche Predigt, Berlin 1889

-

Wandelt im Geist. Ein Jahrgang Volkspredigten über freie Texte, Berlin 1889

-

Sozialdemokratie und Sozialmonarchie, Leipzig 1891

-

Arm und Reich, Vortrag, Basel 1891

-

Innere Mission und sociale Frage, Leipzig 1891

-

Das Salz der Erde. Ein Jahrgang Zeitpredigten, Berlin 1892

-

Wach’ auf, evangelisches Volk!, Berlin 1893

-

Dreizehn Jahre Hofprediger und Politiker, Berlin 1895

-

Von Stoecker zu Naumann. Ein Wort zur Germanisierung des Christentums, Heilbronn 1896

-

Verheißung und Erfüllung. Ein Jahrhundert Volkspredigten über alttestamentliche Texte, Berlin 1897

-

Die Leitung der Kirche. Ein Weckruf, Siegen 1899

-

Reden im neuen Reichstag 1899, Siegen 1899

-

An der Grenze zweier Jahrhunderte, Berlin 1900

-

Das Evangelium eine Gotteskraft. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Evangelien der neuen Perikopen, Berlin 1900

-

Das christliche Sittlichkeitsideal und der Goethebund, Hamburg 1901

-

Kann ein Christ Sozialdemokrat, kann ein Sozialdemokrat Christ sein?, Berlin 1901

-

Beständig in der Apostellehre. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Episteln der Eisenacher Perikopenreihe, Berlin 1901

-

Welche Gefahren drohen dem kirchlichen Bekenntnisseitens der modernen Theologie und was können die evangelischen Gemeinden tun zur Abwehr?, Gütersloh 1902

-

Die drei Paladine des alten Kaisers. Erinnerungen aus großer Zeit, Essen 1906

-

Kirche und

10:24 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0)

09/04/2019

PMA : les cécités du Conseil d’État :

« Délit d’initié » ? Le Figaro a bénéficié d’une lecture anticipée de la synthèse du rapport du Conseil d’État sur la révision de la loi de bioéthique remis au Premier ministre aujourd’hui. Il en a fait profiter ses lecteurs. Pas de surprise, la très progressiste et très servile chambre haute administrative se condamne à certaines cécités sélectives. À croire qu’elle souhaiterait incarner une forme de justice en se collant un bandeau sur les yeux. Qui se laissera duper ?

Le Conseil d’État ne voit pas d’obstacle à l’extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. L’intérêt de l’enfant et la disparition de la filiation paternelle ne figurent pas dans cette synthèse. Sans doute des questions de peu d’intérêt qu’il vaut mieux éluder. C’est la même méthode que celle du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) qui, dans les développements de son avis 126, il y a un an, soulevait toutes les objections légitimes à la PMA pour les jeter aux oubliettes dans sa conclusion. Il préfère fantasmer une demande sociétale plus forte pour cette PMA, même si les États généraux de la bioéthique ont pourtant relativisé cette affirmation. « Cachez ce réel que je ne saurais voir/Par de pareils objets les âmes sont blessées… »

Le Conseil d’État ne tranche pas entre adoption par la conjointe de la mère et déclaration préalable commune pour établir la filiation-fiction devant servir, à l’avenir, d’état civil pour les enfants privés de père. Pour des raisons de solidarité, il préconise la prise en charge de la PMA par la Sécurité sociale, détournant ainsi l’objet social des caisses d’assurance maladie. Enfin, le Conseil d’État se montre favorable à l’auto-conservation des ovocytes et à la procréation post-mortem.

Consolation ou simple dissimulation temporaire à caractère tactique ? Le Conseil d’État souhaite préserver la gratuité et l’anonymat des dons de gamètes. Mais, « en même temps », il préconise un droit d’accès aux origines de l’enfant né par insémination avec donneur si le donneur y consent ou, pour le moins, à une certaine quantité de données. Il considère, en outre, la gestation pour autrui comme contraire à l’éthique et au principe d’indisponibilité du corps humain, et affirme de façon péremptoire que l’ouverture de la PMA à toutes les femmes ne créerait pas un droit à l’enfant.

Il fallait camoufler la fausse note des États généraux de la bioéthique qui se sont permis – quelle impudence ! – de ne pas abonder dans le sens d’un large consensus envers la PMA sans père. Le Conseil d’État rend l’avis que les relativistes au pouvoir lui ont demandé. Des enfants pourraient en souffrir, mais serait-ce une objection suffisante pour que les prétendus sages du Palais-Royal contredisent Jupiter lui-même qui, juste après sa visite au Vatican, commençait déjà son odieuse propagande ?

09:41 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)

05/04/2019

J’ ai été étudiant du CET (depuis fermé) :

CENTRE d’ÉTUDES THÉOLOGIQUES

9 rue Jules Barbier

92290 Chatenay-Malabry

Le Centre d’Etudes Théologiques de l’Eglise Evangèlique Luthérienne-

Synode de France et de Belgique prépare au ministère pastoral, par une formation théologique de quatre ans, les titulaires du baccalauréat ou d'un équivalent.

L'enseignement dispensé comprend l'étude des langues anciennes (grec, hébreux, latin) et les principales disciplines théologiques : théologique systématique, introduction à l’Ecriture Sainte, herméneutique, exégèse de l'Ancien et du Nouveau Testament, symbolique, homélitique, théologie pastorale, histoire de l’Eglise, à quoi s’ajoute une introduction à la psychologie appliquée.

Cet enseignement a pour fondement l’affirmation de l’inspiration plénière, de l'infaillibilité et de l'autorité des livres canoniques de l’Ecriture Sainte et renonce à l'utilisation de toute méthode d'investigation critique de la Bible mettant en cause son origine divine et donc la valeur permanente de son contenu. Il veut rester fidèlement attaché aux grandes vérités doctrinales redécouvertes par la Réforme luthérienne. Il accueille, dans la limite des possibilités, tout étudiant qui partage cette conviction doctrinale.

09:51 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (0)

02/04/2019

Allemagne : un chrétien irakien abattu par un musulman syrien…

L’assassinat a été perpétré samedi 23 mars dernier et l’information a paru sur Bild hier. Fdesouche a fait traduction de l’article en allemand. Des musulmans importent en Europe leurs mœurs aussi abominables qu’inacceptables. Jusqu’à quand ?

Un Irakien de 25 ans a été abattu samedi soir à Salzgitter-Lebenstedt [Basse-Saxe]. La police a arrêté dimanche soir son meurtrier présumé. C’est un Syrien de 33 ans. Il aurait tiré parce que sa sœur vivait en couple avec l’Irakien. « Il se pourrait que le fait que l’accusé et la victime appartenaient à des confessions différentes constitue l’arrière-plan de ce crime », a déclaré hier le procureur Hans Christian Wolters. Car l’Irakien tué par balles était chrétien, son amie musulmane. Sans doute le Syrien ne pouvait-il pas supporter que sa sœur vive avec un « infidèle ». Il a été présenté lundi à la juge d’instruction qui l’a placé en détention préventive.

Source : Fdesouche,

09:51 Publié dans Choc de civilisations | Lien permanent | Commentaires (0)