18/11/2016

Histoire de la Church of the Lutheran Confession (4).

Dans l'exercice de la communion et dans le culte (prier ensemble) ainsi que le travail avec d’autres églises , nous ne pouvons pas partager et considérer comme frères, ceux qui n’ont pas la même foi dans leurs cœurs, qui n'est pas pour nous visible . Au lieu de cela, par la grâce de Dieu et conformément à son enseignement, nous sommes autorisés à exercer la communion seulement avec ceux qui, dans leur confession et leur vie ce conforment à la règle de la Parole de Dieu. Parce que le Christ Lui-même a exhorté: "enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit»; et parce que le Saint-Esprit a inspiré St. Paul à écrire: "Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous; mais que vous ne soyez parfaitement unis dans un même esprit et dans le même jugement »- nous savons dans la foi que c'est la volonté divine que les chrétiens sont appelés à être parfaitement unis dans la doctrine et la pratique, et qu'ils ne doivent pas être indifférents dans ces questions (ne pas chercher à être d'accord pour ne pas choquer) mais rechercher le seul accord possible, sur les bases de la Parole de Dieu. Là où il ya une telle unité dans la doctrine et la pratique, il est souhaitable dans la pratique, de mettre en place la communion dans toutes ses phases; où il n'y a pas une telle unité, la parole de Dieu dans Romains 16:17 énonce le refus de Dieu de cautionner la pratique de telle communion: "Je vous exhorte, frères, de fuir ceux qui causent des divisions et des scandales, sur doctrine que vous avez apprise de moi; évitez-les ".

Le CLC, en conséquence, confirme la déclaration suivante de 1932 : «Puisque Dieu a ordonné que Sa Parole uniquement soit enseigné, sans la mélanger avec des doctrine humaine, elle doit être enseignée et crue au sein de l'Église chrétienne (1 Pierre 4:11; Jean 8. :. 31,32; 1 Tim 6: 3,4) tous les chrétiens sont tenus par Dieu de faire la distinction entre l'église-corps orthodoxe du Christ et celle qui sont hétérodoxe, et, au cas où ils viendraient à s’égarer dans une église- hétérodoxe, de la laisser (Rom 16. : 17). Nous rejetons aussi le syndicalisme, c'est lui qui est en communion avec des églises adeptes de fausses doctrines, qui désobéissent à l'ordre de Dieu, causant divisions dans l'église (Rom 16:17;. 2 John 9,10), impliquant le danger constant de perdre la Parole de Dieu (2 Tim 2: 17-21.). ... Le caractère d'une église orthodoxe est établie non pas par son simple nom ni par son acceptation vers l'extérieur et l'adhésion à un credo orthodoxe, mais par la doctrine qui est réellement enseignée dans ses chaires, dans ses séminaires théologiques, et dans ses publications."

Ce qui était autrefois le cas de la LCMS, ce synode pratique maintenant ce qu'ils nomment «niveaux de communion," selon l’affirmation que la communion peut être pratiquée parmi les chrétiens de différentes confessions dans certaines circonstances: telles que la communion ouverte, services œcuméniques et autres.

10:13 Publié dans Eglise | Lien permanent | Commentaires (0)

15/11/2016

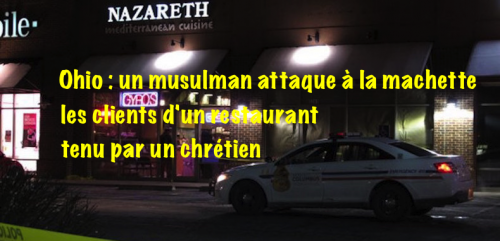

Ohio : un musulman attaque à la machette les clients d’un restaurant tenu par un chrétien:

Mohammad Barry, un musulman d’origine somalienne, est entré jeudi 13 octobre, à 17 h 30, dans le restaurant Nazareth, en plein centre de Columbus (Ohio). Ce restaurant, assez couru, propose de la cuisine méditerranéenne. Le musulman a demandé à la personne de service – il n’y avait que deux convives à cette heure là – quel était l’origine du propriétaire. On lui a répondu que Hany Bransi était un « fervent chrétien » et arabe israélien – les clients peuvent d’ailleurs voir, quand ils entrent dans le restaurant, un petit drapeau israélien. Il a demandé à le voir, mais on lui a répondu que c’était le jour de repos du propriétaire. Le musulman est sorti puis est revenu une demie heure plus tard armé d’une machette avec laquelle il a immédiatement commencé à frapper les convives. Il en a blessé quatre dont deux ont été transportés dans un état critique à l’hôpital. Prévenue, la police est arrivée sur les lieux et a pris en chasse le musulman qui s’enfuyait dans sa voiture. Après une courte course-poursuite, l’homme a arrêté sa voiture et en est sorti armé de sa machette et d’un couteau, et s’est précipité vers la police. On a tenté, sans succès, de l’immobiliser avec un pistolet-taser puis on lui a tiré dessus à balles réelles et Mohammed Barry a été tué sur place. Je ne me lasse jamais de rapporter les déclarations de la police, comme dans le cas des 16 crucifix . Un policier a répondu aux journalistes l’interrogeant sur la cause de cet attentat, que « rien ne peut nous laisser penser qu’il puisse s’agir d’autre chose que d’une attaque aveugle »

.

Source : Blog de Pamela Geller,

09:30 Publié dans Eglise | Lien permanent | Commentaires (0)

11/11/2016

Martin Heidegger philosophe incorrect:

- Date de parution:1997-01-01

- Editeur: AENCRE (EDITIONS)

- ISBN:9782911202216

- Nb de pages: 192

Ayant perdu la foi dans sa jeunesse et devenu violemment antichrétien, il s'est incontestablement ouvert dans la seconde partie de son oeuvre à une dimension spirituelle.

Martin Heidegger est-il le plus grand philosophe de ce siècle ? Était-il chrétien ou antichrétien ? Nazi ou antinazi ?

Le pasteur Jean-Pierre Blanchard fait voler en éclat tous les mensonges répandus sur ce grand penseur allemand qui n'a jamais renié aucune de ses adhésions !

Jean-Pierre Blanchard fait des études de théologie au Centre d'études théologiques de l'Église évangélique luthérienne, a été vicaire de la paroisse Saint-Sauveur à Paris (15e) où il a été ordonné Pasteur en 1992.

10:26 Publié dans Culture | Lien permanent | Commentaires (0)

08/11/2016

La sainte colère de l’archevêque d’Alep:

De passage en France à l’occasion de la Nuit des témoinsorganisée chaque année par l’Aide à l’Église en détresse, l’archevêque grec-melkite d’Alep, Monseigneur Jeanbart, en avait gros sur le cœur.

Après avoir décrit la situation dramatique que vivent les Alépins, l’évêque syrien s’est adressé au parterre de journalistes qui étaient venus l’écouter.

« Les médias européens n’ont cessé d’étouffer le quotidien de ceux qui souffrent en Syrie et se sont même permis de justifier ce qui arrive dans notre pays en reprenant des informations sans ne jamais les vérifier », a-t-il lancé, fustigeant notamment les agences de presse créées pendant la guerre, « détenues par l’opposition armée », à l’instar de l’Observatoire syrien des droits de l’homme, source incontournée des médias occidentaux.

« Il faut que vous compreniez qu’entre l’État islamique et le gouvernement syrien, notre choix est vite fait. On peut condamner le régime pour certaines choses, mais vous n’avez jamais cherché à être objectifs », a-t-il encore accusé.

À la question de savoir s’il avait pu expliquer sa position aux autorités françaises, Monseigneur Jeanbart a répondu qu’il avait essayé, avant de s’entendre dire qu’il fallait être « moins critique ».

Pour lui, pourtant, l’Occident n’a cessé de taire les exactions de l’opposition armée, tout en accablant le gouvernement syrien et son président. « Bachar el-Assad a beaucoup de défauts, mais figurez-vous qu’il a aussi des qualités », a-t-il expliqué, « les écoles étaient gratuites, les hôpitaux aussi, les mosquées comme les églises ne payaient aucune taxe, mais quel gouvernement de la région fait des choses pareilles, soyez honnêtes ? Souvenez-vous aussi que si nous préférons aujourd’hui soutenir le gouvernement, c’est parce que nous redoutons l’instauration d’une théocratie sunnite qui nous priverait du droit à vivre sur notre propre terre. »

« Oui, j’ai tenté de dire toutes ces choses aux autorités françaises, mais que voulez-vous attendre d’un Laurent Fabius qui se prend pour Dieu le Père en décidant qui mérite ou non de vivre sur cette Terre ? »a-t-il finalement répondu, visiblement las (Laurent Fabius avait affirmé que Bachar el-Assad ne « mériterait pas d’être sur la Terre »).

« Est-il possible que la France – que j’aime et qui m’a éduqué par le biais des communautés religieuses installées en Syrie – ait tant changé ? Est-il possible que ses intérêts et son amour de l’argent aient pris le pas sur les valeurs qu’elle défendait autrefois ? »a encore déclaré l’archevêque avec amertume.

À la question du positionnement des évêques français, l’évêque pakistanais également présent n’a pas voulu répondre. C’est donc Monseigneur Jeanbart qui a repris le micro.

« La conférence des évêques de France aurait dû nous faire confiance, elle aurait été mieux informée. Pourquoi est-ce que vos évêques se taisent sur une menace qui est aujourd’hui la vôtre également ? Parce que les évêques sont comme vous tous, élevés dans le politiquement correct. Mais Jésus n’a jamais été politiquement correct, il a été politiquement juste ! »a-t-il lâché.

« La responsabilité d’un évêque est d’enseigner, et d’utiliser son influence pour transmettre la vérité. Pourquoi vos évêques ont-ils peur de parler ? Bien sûr qu’ils seront critiqués, mais cela leur donnera l’occasion de se défendre, et de défendre cette vérité. Il faut bien se souvenir que le silence est parfois un signe d’acquiescement. »

C’est également la politique migratoire des pays occidentaux que l’archevêque a critiquée.

« L’égoïsme et les intérêts servilement défendus par vos gouvernements finiront par vous tuer vous aussi. Ouvrez les yeux, n’avez-vous pas vu ce qui s’est récemment passé à Paris ? »a encore ajouté l’archevêque, avant de conclure en suppliant : « Nous avons besoin que vous nous aidiez à vivre chez nous ! […] Je ne peux accepter de voir notre Église deux fois millénaire disparaître. Je préfère mourir que de vivre ça. »

08:59 Publié dans Ethique | Lien permanent | Commentaires (0)

04/11/2016

Histoire de la Church of the Lutheran Confession (3).

Dans les problèmes doctrine mentionnée dans l’article de la semaine dernière en ce qui concerne les Écritures, la CLC diffère largement des branches les plus libérales du monde luthérien, à savoir les églises luthériennes que nous trouvons dans les pays européens et, aux États-Unis, auxquels la majorité des églises luthérienne s'identifie, depuis 1988, l'Église évangélique luthérienne d'Amérique (ELCA). L'ELCA n'est plus en phase avec la doctrine orthodoxe, les organes de ces églises ce trouvent dans une grande confusion . Même son aile la plus conservatrice n'accepterait pas le point de vue sur les Écritures comme étant verbalement inspirée et totalement sans erreur, qui sans vergogne enseigné dans le CLC.

Comme l'ELCA est le plus libéral des corps de l'église luthérienne aux Etats-Unis, de sorte que l'Église luthérienne-Synode du Missouri (LCMS) peut être considérée d’un conservatisme modéré. Ce n'est pas totalement vrai, par exemple, l'ELCA permet aux femmes de servir en tant que pasteur de paroisse (un sondage que des pasteurs de la LCMS plus de 1000 d'entre eux n'avaient aucune objection à ce que des femmes soient membres du clergé), mais il y a changement par rapport aux positions du passé (comme l’avaient défini les grands théologiens CFW Walther et F. Pieper) il est permis désormais aux femmes de voter et d'être élues dans l'église.

Ceci est une illustration de l'attitude actuelle des LCMS sur l' infaillibilité de l'Écriture.

Le LCMS affirme que les notions qu’enseigné Saint Paul concernant les femmes dans l'église étaient culturellement dépassé et ne sont plus applicables dans la société d'aujourd'hui

La CLC, quand à elle, confesse avec Saint Paul que tous les mots de l'Ecriture ont été verbalement inspirés est infaillible, et expriment la volonté éternelle de Dieu.

Une autre illustration de cette différence peut être appréhender dans la doctrine de l'Eglise, en particulier en référence à la communion ecclésiale. Parce que la CLC, déplore toute tentative de modifier ou de mettre de côté une seule parole inspirée de l'Écriture, nous souhaitons également obéir à la parole de Dieu qui nous instruisent en ce qui concerne l'Eglise et la pratique de la communion. Nous croyons fermement que l'Église se compose de tous ceux qui, par la miséricorde de Dieu et selon son propre dessein, était de toute éternité ordonnés à la vie éternelle, et que le facteur d'unité de l'Église est «la seule vraie foi». La foi ne peut pas être vue par des yeux humains, et donc l'existence même de l'Église est un article de foi. Depuis que la parole de Dieu a été donné au monde, nous croyons que là où l'Évangile par la parole et des sacrements, la dans chaque pays ce trouve l’Eglise véritable corps du Christ.

09:22 Publié dans Eglise | Lien permanent | Commentaires (0)