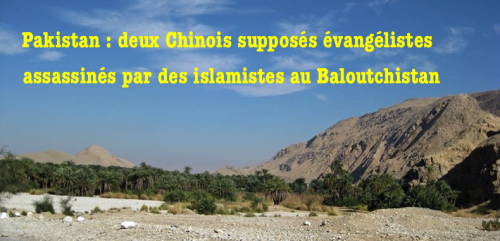

Deux Chinois, supposés évangélistes, ont été enlevés et assassinés par des islamistes dans le Baloutchistan pakistanais : le Balouchistan recouvre, en fait, le Pakistan, l’Iran et l’Afghanistan. Leur assassinat a été revendiqué par l’État Islamique sans qu’on sache trop si cette revendication n’est pas opportuniste. L’affaire est complexe. Un article long et bien documenté d’Églises d’Asie tente de nous la rendre plus compréhensible.

« Concernant les deux Chinois tués par l’État islamique, rien n’a été trouvé, pour l’instant, qui permette de confirmer la suspicion selon laquelle ils feraient partie d’un groupe missionnaire coréen », a déclaré un haut fonctionnaire sud-coréen au Hindustan Times, mercredi 13 juin dernier. Autorités pakistanaises et chinoises avaient pourtant indiqué qu’il s’agissait de « prédicateurs chrétiens » rattachés à une communauté missionnaire protestante sud-coréenne. Pour le Global Times, « cette tragédie est due au conflit entre les agences missionnaires sud-coréennes et les terroristes locaux » ; dès lors, la sécurité des travailleurs chinois, dans cette région clé de la nouvelle route de la soie, ne ferait pas l’objet de menaces particulières.

Li Zingyang et Meng Lisi, deux jeunes Chinois de 24 et 26 ans, avaient été kidnappés le 24 mai dernier, à Quetta, capitale du Baloutchistan, province du sud-ouest du Pakistan, par des hommes armés qui prétendaient être des policiers. Le 8 juin, Aamaq, l’agence de propagande de l’Etat islamique (EI), avait annoncé leur exécution. Le ministère des Affaires étrangères chinois s’était alors déclaré « extrêmement préoccupé » et avait rappelé que « la Chine condamn[ait] toute forme de terrorisme et souten[ait] le Pakistan dans sa lutte contre les forces terroristes ». Quelques heures plus tôt, le même jour, l’armée pakistanaise avait publié les détails d’un raid de trois jours sur une cache de militants islamistes du groupe Lashkar-e-Jhangv, soupçonné d’avoir fait allégeance à l’EI, et avait indiqué avoir tué douze « terroristes particulièrement dangereux ».

L’agence Reuters, dans une dépêche du 8 juin, rappelait que la Chine avait demandé au Pakistan à de nombreuses reprises d’améliorer la sécurité de ses ressortissants, dans une région-clé de la nouvelle route de la soie. Le Baloutchistan se trouve en effet au cœur du « Couloir économique sino-pakistanais » (CPEC), un vaste projet doté d’investissement à hauteur de 46 milliards de dollars lancé en avril 2015 à l’occasion de la visite du président chinois, reliant Kashar, au pied des montagnes du Tian Shan, dans le Xinjiang, région autonome de l’Est de la Chine, à la mer d’Oman, afin de faciliter l’accès de la Chine au Moyen-Orient. Plus important importateur de pétrole brut au monde, les importations de la Chine proviennent à 80 % du Moyen-Orient. La construction d’un port en eaux profondes à Gwadar et de liaisons routières, ferroviaires, d’oléoducs et de réseaux de communication constitue les principaux chantiers. Mais le Baloutchistan, une région désertique et montagneuse qui a des frontières communes avec l’Iran et l’Afghanistan, est la province la plus pauvre du pays (la moitié de la population y vit sous le seuil de pauvreté), confrontée à des insurrections, aussi bien nationaliste qu’islamiste.

Le 12 juin, le ministère de l’Intérieur pakistanais a confirmé le décès des deux ressortissants chinois et indiqué que ces derniers étaient des « prédicateurs » qui étaient entrés dans le pays sous couvert de visas d’affaires. « Au lieu de participer à des activités commerciales, ils sont allés à Quetta, et, sous prétexte d’apprendre l’ourdou [la langue nationale du Pakistan] auprès d’un ressortissant coréen, ils étaient en réalité en train de prêcher », a déclaré le ministre, sans préciser de quelle confession ils se revendiquaient. Le ministère de l’Intérieur, Chaudhry Nisar Ali Khan, a regretté que « l’utilisation d’un visa d’affaires [ait] contribué à un incident malheureux ».

Le lendemain, dans son édition en anglais, le Global Times, un quotidien de Chine populaire reflétant le point de vue officiel du gouvernement, a indiqué que « les progrès du CPEC [n’allaient] pas être ralentis par la complexité de la situation sécuritaire » locale, précisant que les autorités pakistanaises avaient alloué près de 15 000 militaires à la sécurité des travailleurs chinois.

L’article a par ailleurs fait observer que « cette tragédie est à l’évidence le fruit d’un conflit entre des agences missionnaires [chrétiennes] sud-coréennes et les terroristes locaux ». Et de poursuivre : « Les meurtres montrent l’effroyable atrocité des terroristes. Mais le peuple chinois est aussi fermement opposé aux Eglises sud-coréennes qui recrutent de jeunes Chinois pour prêcher dans des zones en proie à la guerre, les exposant ainsi à de grands dangers ». L’article dénonce également « des médias indiens et occidentaux [qui] ont l’intention d’exagérer les conséquences de cet incident. Ils ont pour ambition de dire du mal et de mettre à mal la coopération économique sino-pakistanaise en liant ces actes terroristes nés de conflits religieux à la coopération politique et économique entre deux pays ».

Dans un autre article, le Global Times, donnant la parole à « Chu Yin, professeur associé à l’Université des relations internationales », lui fait dire que « des missionnaires sud-coréens conduisent des activités missionnaires souterraines en Chine depuis au moins une décennie. Beaucoup d’organisations missionnaires sont même sponsorisées par le National Intelligence Service [les services secrets sud-coréens] ».

Interrogé par le Hindustan Times, un haut fonctionnaire sud-coréen a pourtant déclaré, le 13 juin dernier, que rien ne permettait de « confirmer la suspicion selon laquelle [les deux Chinois assassinés par l’EI] auraient fait partie d’un groupe missionnaire coréen ». Quant au rôle joué par les services secrets sud-coréens dans l’organisation des activités missionnaires, cette information n’a pas fait l’objet de commentaires.

Selon une étude de l’Association coréenne des missions dans le monde parue le 8 janvier 2015, 26 677 missionnaires coréens se trouvaient dans 170 pays, en décembre 2014, soit une augmentation de 932 missionnaires pour la seule année 2014. Et 1 766 d’entre eux se trouvaient alors en Asie du Sud.

En 2007, 23 jeunes protestants sud-coréens avaient été enlevés – et deux d’entre eux exécutés – par les talibans en Afghanistan. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères de ce pays où les chrétiens représentent près d’un tiers de la population (19 % de protestants et 10 % de catholiques) avait alors interdit aux missionnaires de se rendre dans les zones « à risque » de la planète, précisant que les contrevenants seraient passibles d’une peine allant jusqu’à un an de prison et une amende de trois millions de wons (1 700 €). Le Conseil national des Églises en Corée, principal regroupement des communautés protestantes, avait déclaré que leur travail missionnaire serait désormais mené de façon plus prudente.