06/10/2017

Friedrich Nietzsche fils de pasteur luthérien:

Friedrich Nietzsche

Philosophe allemand (Röcken, près de Lützen, 1844-Weimar 1900).

Friedrich Nietzsche fut le penseur qui soumit à un doute radical tout l'acquis de la pensée occidentale, de Platon à Descartes. Sa propre philosophie est celle qui appelle de ses vœux le « surhomme », victorieux du Temps parce qu'il inscrit son action dans un « éternel retour ».

Une éducation privilégiée

Fils et petit-fils de pasteurs luthériens, Friedrich Nietzsche a tout juste deux ans lorsque son père meurt. À Naumburg, où sa famille s'installe, il grandit au milieu de femmes : sa mère, sa sœur cadette Elisabeth, sa grand-mère et deux tantes. Toutes l'entourent du respect suscité par l'enfant prodige qu'il est, montrant un don précoce pour la musique.

En 1858, Nietzsche est envoyé dans une école protestante faite pour l'élite et, en 1864, il s'inscrit à l'université de Bonn, où il étudie la théologie et la philologie classique. Mais c'est surtout à l'écriture musicale qu'il se consacre. En 1865, il suit à Leipzig son professeur et mentor, le latiniste Friedrich Wilhelm Ritschl (1806-1876), qui le tient pour un génie. Sur la recommandation de Ritschl, il obtient en 1869 – alors qu'il n'a pas encore soutenu de thèse – un poste de professeur de philologie classique à l'université de Bâle.

L'époque des affinités rompues

À Leipzig, Nietzsche a découvert la philosophie en lisant le Monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer. L'art, pensé comme contemplation du beau, y apparaît comme une consolation aux tourments de l'existence. Nietzsche croit voir la réalisation de ce projet philosophique dans la musique de Richard Wagner. De 1869 à 1872, il fait partie du cercle des intimes du compositeur, auquel il dédie son premier ouvrage : paru en 1872, celui-ci a pour titre la Naissance de la tragédie et pour sous-titre Hellénisme et pessimisme, ce dernier terme étant emprunté à Schopenhauer ; le philologue devenu esthéticien suscite de brûlantes controverses en portant sa première attaque contre l'idéalisme de Platon. Nietzsche rompt pourtant avec sa double filiation en publiant, entre 1873 et 1876, les quatre Considérations inactuelles (ou intempestives) : il rejette la philosophie de Schopenhauer, afin de proclamer « l'acquiescement à la vie », et la dramaturgie wagnérienne, parce qu'elle est fondée sur l'exaltation de la mythologie germanique.

Depuis 1874, Nietzsche fait l'épreuve de la maladie – migraines et troubles oculaires –, qu'il accueille cependant, par-delà la souffrance, comme un moment de liberté : il en finit alors « avec cette habitude de céder, de faire comme tout le monde, de [se] prendre pour un autre ». En 1879, il démissionne de l'enseignement. Avec la maigre pension du gouvernement suisse pour tout viatique, il mène une vie d'errance, en Bohême, en Italie, en France, surtout à la recherche des stations thermales qui conviendront le mieux à son état de santé.

L'époque des ouvrages fondateurs

Les années d'errance sont aussi celles du surgissement de l'œuvre proprement nietzschéenne. Humain, trop humain (1878) inaugure une période de critique totale, qui se poursuit avec le Voyageur et son ombre(1879) et Aurore (1881). Ces livres sont comme « une forme supérieure de guérison ». Nietzsche a recours à l'aphorisme pour rendre compte d'une réalité faite de multiples « perspectives ». Par son style même, il nous invite à nous méfier des systèmes rassurants, comme celui de Descartes, dont le « je pense, donc je suis » est soumis à une critique en règle : il n'est pas certain, dit Nietzsche, que je sois l'être qui représente ce que je me représente. Dans le Gai Savoir (1882), il reformule l'idée (stoïcienne à l'origine) de l'éternel retour : il n'est pas question de croire en un absurde retour des choses, mais d'éprouver la force de la volonté, en voulant toujours ce qu'on a voulu une fois – ce qui signifie renoncer au temps linéaire de l'histoire judéo-chrétienne.

Paru en plusieurs parties entre 1883 et 1885, Ainsi parlait Zarathoustra ne se vend qu'à une centaine d'exemplaires. C'est pourtant, parmi ses œuvres, celle dont Nietzsche déclare : « En l'offrant à l'humanité, je lui ai fait le plus grandiose présent qu'elle ait jamais reçu. » Il choisit la forme du discours poétique pour exposer les thèmes essentiels de sa philosophie que sont la mort de Dieu et l'apparition du surhomme (Übermensch) : le surhomme est celui qui est animé de la volonté de puissance – entendue non comme désir de domination mais comme force créatrice – et celui qui accepte, d'abord dans la gravité puis dans la joie, l'épreuve de l'éternel retour. « Quel que soit l'état que ce monde puisse atteindre, il doit l'avoir atteint, et cela, non pas une fois, mais d'innombrables fois. »

Le crépuscule du penseur

Nietzsche s'emploie ensuite à détruire définitivement ce qui a été ébranlé dans le Zarathoustra : la morale dans Par-delà bien et mal (1886) et dans la Généalogie de la morale (1887), la religion dominante dans l'Antéchrist(1888 [publié en 1896]) et toutes les formes d'idéalisme dans le Crépuscule des idoles (1888). Dès la fin de 1888, il écrit des lettres étranges, puis, le 3 janvier 1889, alors qu'il se trouve à Turin, il sombre dans l'aliénation mentale. D'abord interné à Iéna, il est ensuite recueilli, à Naumburg, par sa mère – qui lui en veut cependant d'« avoir tué le Christ » – et, finalement, à Weimar, par sa sœur Elisabeth (1846-1935), qui sera la dépositaire de ses derniers manuscrits. En 1901, c'est sa sœur qui publie, sous le titre la Volonté de puissance, ce qui n'est pas réellement une œuvre de Nietzsche, mais une compilation posthume d'aphorismes sélectionnés et parfois même partiellement réécrits. En désaccord avec le texte d'Ecce Homo, datant de 1888, elle en retardera la parution jusqu'en 1908.

La sœur Walkyrie

Elisabeth Nietzsche, surtout connue sous son nom d'épouse – Elisabeth Förster Nietzsche –, fut pour Friedrich une sœur attentionnée et complice, dont l'affection, à l'âge adulte, se mua en une passion dévorante, qui la poussa notamment à s'immiscer dans la vie sentimentale de son frère. C'est elle, notamment, qui mit fin à la liaison – pourtant toute spirituelle – que celui-ci eut avec la jeune Lou Andreas-Salomé entre 1882 et 1883.

Nietzsche, sur la fin de sa vie, n'était plus que l'ombre de lui-même. Il tomba complètement sous la coupe d'Elisabeth, qui gérait ses archives. C'est sa sœur qui entreprit de diffuser son œuvre, quitte à jouer les faussaires afin de transformer Friedrich en héros de la « nouvelle Allemagne ». Trente ans durant, après la mort de son frère, elle chercha à imposer une interprétation de la pensée nietzschéenne qui allait dans le sens de ses propres convictions aryennes – parachevées par son adhésion au national-socialisme.

09:36 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0)

15/09/2017

Un Afrikaner d'origine Luthérienne: le Président Paul Kruger(2)

|

08:46 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0)

21/07/2017

Gustave II Adolphe de Suède:

10:21 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0)

02/06/2017

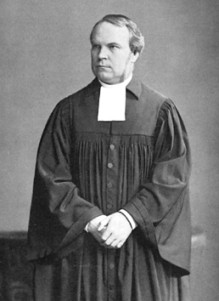

Un personnage contesté : le Pasteur Adolf Stoecker:

Origines :

Adolf Stoecker est le fils d'un forgeron devenu par la suite agent de police au régiment de cuirassiers de Halberstadt. De 1854 à 1857, il étudie la théologie à l'université Martin Luther de Halle-Wittenberg et l'université Humboldt de Berlin. Après ses études et cela jusqu'en 1862, il exerce dans différentes familles nobles comme à Riga chez le comte Lambsdorff, mais également comme aumônier militaire. Après l'Oberlehrerexamen (l'examen permettant d'enseigner) de 1862, il participe à un voyage de neuf mois en Allemagne du Sud, en Suisse et en Italie.

Biographie politique et ecclésiastique :

En 1863 Stoecker devient pasteur à Seggerde (Altmark). Trois ans plus tard, il change de paroisse pour s'occuper de celle de Hamersleben, une petite ville industrielle. Marié depuis 1867 à Anna Krüger, fille d'un conseiller de commerce brandebourgeois, il quitte Hamersleben en 1871 après s'être violemment opposé aux mariages inter-confessionnels. Il devient la même année pasteur à Metz.

À partir du 17 octobre 1874, Stoecker devient quatrième prédicateur à Berlin. Depuis 1863, ses écrits dans le Neue evangelische Kirchenzeitung l'avaient rendu intéressant aux yeux de la cour. La même année, il devient membre de la direction synodale générale de l'église régionale de l'ancienne Prusse.

En 1878, Stoecker expose ses opinions réformatrices sociales chrétiennes dirigées contre la social-démocratie lors de la Eiskeller-Versammlung. C'est lors de cette réunion que le Parti chrétien social des travailleurs est fondé. Il changera de nom en 1881 pour devenir le Christlich-soziale Partei. Le but du parti est de défaire les liens existants entre le SPD (socialiste) et les ouvriers en exerçant une politique sociale monarchiste et chrétienne mais également en diffusant l'antisémitisme. Après un échec retentissant lors des élections parlementaires de 1878, Stoecker redirige son action pour gagner les classes moyennes. Un an auparavant, Stoecker avait pris la direction de la Berliner Stadtmission, une association évangélique dont le but est de freiner le déclin de la religion en s'engageant socialement et ainsi faire retrouver à l'église un prestige accru.

Une diaconie est mise en place, elle s'occupe des malades, des handicapés et des groupes discriminés. C'est ainsi que Stoecker fonde la Schrippenkirche dans la Ackerstraße où une tasse de café et deux petits pains sont distribués après l'office religieux. Les prêches qu'il publie atteignent un tirage de 130 000.

De 1879 à 1898, Stoecker est député pour la circonscription de Minden-Ravensberg au parlement de Prusse. De 1881 à 1893 puis de 1898 à 1908, il est député au Reichstag pour la circonscription de Siegen-Wittgenstein-Biedenkopf. Enfin, il est jusqu'en 1896 le représentant du Deutschkonservative Partei auquel les sociaux-chrétiens s'étaient ralliés.

Après n'avoir pas réussi à rallier à lui les ouvriers et les sociaux-chrétiens, Stoecker se tourne avec succès vers les classes moyennes en recourant à la propagande antisémite. Son action trouve un écho favorable parmi certains étudiants. Le Christlich-Soziale Partei reste cependant dépendant des conservateur. Stoecker et Hammerstein envisagent de transformer le Deutschkonservative Partei en un parti de masse en association avec le Kreuzzeitung ultra conservateur.

En 1883, Stoecker est nommé deuxième prédicateur et il devient quatre ans plus tard l'éditeur du Neue evangelische Kirchenzeitung.

Entre 1887 et 1888, Stoecker et l'aile droite de son parti entrent de plus en plus en conflit avec la politique du chancelier Otto von Bismarck. Stoecker a cependant une grande influence sur le prince Wilhelm, le futur Guillaume II d'Allemagne et essaie de le retourner contre Bismarck. Dans les lettres publiées par le Vorwärts sous le titre Scheiterhaufenbrief (littéralement lettres du bûcher), on apprend que Stoecker a comploté pour obtenir la destitution de Bismarck.

En 1889, Bismarck exige de Stoecker qu'il renonce publiquement à tout engagement politique actif et l'année suivante, Stoecker perd sa charge de prédicateur. La même année, Stoecker fonde le Congrès social-évangélique afin de se confronter à la question sociale. Des intellectuels libéraux comme Friedrich Naumann, Adolf von Harnack ou Otto Baumgarten en font partie.

Après le renvoi de Bismarck, Stoecker gagne de plus en plus d'influence sur les conservateurs allemands. Lors du congrès du parti, le Tivoli-Parteitag de 1892, les antisémites réussissent sous la direction de Stoecker à ancrer l'antisémitisme dans le programme du Deutschkonservative Partei.

Étant donné que les libéraux ont la majorité au sein du Congrès social-évangélique, Stoecker le quitte en 1896. Il fonde dès lors la Freie kirchlich-soziale Konferenz. Friedrich Naumann et Helmut von Gerlach fondent le Nationalsoziale Partei. C'est ainsi que la caractère conservateur et antisémite du parti de Stoecker est devenu encore plus visible.

Après que Stoecker a quitté les conservateurs allemands en 1896 à la suite de son implication dans différents scandales, son parti a connu un déclin généralisé. Les sociaux-chrétiens se sont alors retrouvés à s'allier avec d'autres partis antisémites. Stoecker et son parti avaient alors perdu presque toute leur influence politique.

Stoecker et la question juive :

Dans la vision que Stoecker a du monde est a replacé dans son époque, la judaïté moderne pour lui était synonyme de libéralisme, de capitalisme, de matérialisme et d'athéisme. De plus, « pour lui, juifs et sociaux-démocrates ne font qu'un » thése plus que contestable. Dans son esprit, les réformes sociales chrétiennes et l'antisémitisme ne sont pas contradictoires mais se conditionnent conjointement, ce qui était banal à son époque, nous parait aujourd'hui scandaleux. Il élève le premier en Allemagne l'antisémitisme en une clé pour comprendre la politique moderne.

Stoecker s'est distancé de l'antisémitisme racial. Ses déclarations oscillaient entre un antijudaïsme chrétien traditionnel et une vision moderne populiste, ce qui a accru son potentiel de ralliement. Stoecker a largement contribué à ce que ces théses se propage dans le protestantisme et les partis conservateurs.

Adolf Stoecker meurt le 2 février 1909 à l'âge de 73 ans à Gries bei Bozen. Il est enterré au Friedhof der Dreifaltigkeitskirche à Berlin-Kreuzberg.

Dans son roman Der Untertan, Heinrich Mann évoque Stöcker lorsque l'avocat Wiebel s'engage en politique : « Après son exposé les Néo-Teutons jugèrent d'un commun accord que le libéralisme juif était le fruit annonciateur de la démocratie sociale, et que les Allemands chrétiens devaient serrer les rangs autour de Stöcker, le prédicateur de la cour ».

Œuvres:

-

Der religiöse Geist in Volk und Heer während des französischen Krieges, Vortrag, Berlin 1876

-

Das moderne Judenthum in Deutschland, besonders in Berlin. Zwei Reden in der christl.-socialen Arbeiterpartei, Berlin 1879

-

Zur Handwerkerfrage, Vortrag, Breslau 1880

-

Die Bewegungen der Gegenwart im Lichte der christlichen Weltanschauung, Heidelberg 1881

-

Die persönliche Verantwortung der Besitzenden und Nichtbesitzenden in der sozialistischen Bewegung und Gegenwart, Vortrag. Basel 1881

-

Eine entscheidende Stunde deutscher Geschichte, Halle 1881

-

’Wirket so lange es Tag ist!’ Festpredigt bei der 50-jährigen Jubelfeier der Elberfeld-Barmer-Gefängnis-Gesellschaft am 14. Oktober 1883 über Ev. Joh. 9, v. 1-4, Elberfeld 1884

-

Eins ist noth. Ein Jahrgang Volkspredigten über freie Texte, Berlin 1884

-

Christlich-Sozial. Reden und Aufsätze, Bielefeld 1885

-

Predigten, Berlin 1886

-

Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Evangelien des Kirchenjahres, Berlin 1887

-

Die sozialen und kirchlichen Notstände in großen Städten, Vortrag, Stuttgart 1888

-

Die sonntägliche Predigt, Berlin 1889

-

Wandelt im Geist. Ein Jahrgang Volkspredigten über freie Texte, Berlin 1889

-

Sozialdemokratie und Sozialmonarchie, Leipzig 1891

-

Arm und Reich, Vortrag, Basel 1891

-

Innere Mission und sociale Frage, Leipzig 1891

-

Das Salz der Erde. Ein Jahrgang Zeitpredigten, Berlin 1892

-

Wach’ auf, evangelisches Volk!, Berlin 1893

-

Dreizehn Jahre Hofprediger und Politiker, Berlin 1895

-

Von Stoecker zu Naumann. Ein Wort zur Germanisierung des Christentums, Heilbronn 1896

-

Verheißung und Erfüllung. Ein Jahrhundert Volkspredigten über alttestamentliche Texte, Berlin 1897

-

Die Leitung der Kirche. Ein Weckruf, Siegen 1899

-

Reden im neuen Reichstag 1899, Siegen 1899

-

An der Grenze zweier Jahrhunderte, Berlin 1900

-

Das Evangelium eine Gotteskraft. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Evangelien der neuen Perikopen, Berlin 1900

-

Das christliche Sittlichkeitsideal und der Goethebund, Hamburg 1901

-

Kann ein Christ Sozialdemokrat, kann ein Sozialdemokrat Christ sein?, Berlin 1901

-

Beständig in der Apostellehre. Ein Jahrgang Volkspredigten über die Episteln der Eisenacher Perikopenreihe, Berlin 1901

-

Welche Gefahren drohen dem kirchlichen Bekenntnisseitens der modernen Theologie und was können die evangelischen Gemeinden tun zur Abwehr?, Gütersloh 1902

-

Die drei Paladine des alten Kaisers. Erinnerungen aus großer Zeit, Essen 1906

-

Kirche und

09:26 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0)

24/03/2017

Saint-Empire romain de la nation germanique:

Saint-Empire romain de la nation germanique

Sacrum Romanum Imperium (la)

Heiliges Römisches Reich (de)

Sacro Romano Impero (it)

Svatá říše Římská (cs)

Bannière du Saint-Empire. |

Armorial du Saint-Empire. |

Territoire du Saint-Empire de 962 à 1806

| Statut | Monarchie élective théocratique |

|---|---|

| Capitale | Aucune officiellement Ratisbonne, Diète perpétuelle d'Empire Vienne, Conseil aulique Wetzlar, Chambre impériale de justice |

| Langue | latin (langues romanes), allemand (langues germaniques occidentales), langues slaves |

| Religion | Église catholique romaine, luthéranisme (Paix d'Augsbourg, 1555), calvinisme (Traités de Westphalie, 1648) |

| Monnaie | Diverses, notamment Gros de Prague |

| Fuseau horaire | UTC+0 et UTC+1 |

| Population 962 | ~ 4 700 000 hab. |

|---|---|

| Densité 962 | ~ 10 hab./km² |

| Superficie 962 | ~ 470 000 km² |

|---|---|

| 1034 | ~ 950 000 km² |

| 1648 | ~ 570 000 km² |

| 1806 | ~ 540 000 km² |

| 2 février 962 | Couronnement impérial d'Otton Ier |

|---|---|

| 22 septembre 1499 | Traité de Bâle |

| 25 septembre 1555 | Traité de Paix d'Augsbourg |

| 24 octobre 1648 | Traités de Westphalie |

| 25 février 1803 | Recès d'Empire |

| 12 juillet 1806 | Création de la Confédération du Rhin |

| 6 août 1806 | Abdication de François II |

| (1er) 962-973 | Otton Ier |

|---|---|

| (34e) 1792-1806 | François II |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Le Saint-Empire romain germanique[1] ou Saint-Empire romain de la nation germanique (en allemand : Heiliges römisches Reich deutscher Nation, en latin : Sacrum romanum Imperium Nationis germanicæ) ; également appelé parfois Premier Reich ou Vieil Empire, pour le différencier de l’Empire allemand ; est un regroupement politique des terres d’Europe occidentale et centrale au Moyen Âge dirigé par l'Empereur romain germanique mais aujourd'hui disparu. Il se voulait, au Xe siècle, l'héritier de l’Empire d’Occident des Carolingiens, mais également de l’Empire romain. L’adjectif Saint n’apparaît que sous le règne de Frédéric Barberousse (attesté en 1157) pour légitimer le pouvoir de manière divine.

C'est sous la dynastie des Ottoniens, au Xe siècle, que l'Empire se forme à partir de l'ancienne Francie orientale carolingienne. La désignation Sacrum Imperium est attestée pour la première fois en 1157[2] et le titre Sacrum Romanum Imperium apparaît vers 1184[2] pour être utilisé de manière définitive à partir de 1254. Le complément Deutscher Nation (en latin Nationis Germanicæ) a été ajouté au XVe siècle. L'étendue et les frontières du Saint-Empire ont été considérablement modifiées au cours des siècles. Au temps de sa plus grande extension, l'Empire comprend presque tout le territoire de l'actuelle Europe centrale ainsi que des parties de l'Europe du Sud.

L'époque moderne marque pour l'Empire l'impossibilité structurelle de mener des guerres offensives, d'étendre son pouvoir et son territoire. Dès lors, ses principales missions sont la défense du droit et la conservation de la paix. L'Empire doit assurer la stabilité politique et la résolution pacifique des conflits en endiguant la dynamique du pouvoir : il offre une protection, aux sujets contre l'arbitraire des seigneurs, et aux ordres moins importants contre toute infraction au droit commis par les ordres plus importants et par l'Empire même. À partir de 1648, des États voisins sont constitutionnellement intégrés comme États impériaux ; l'Empire remplit alors également cette fonction de paix dans la constellation des puissances européennes.

À partir du milieu du XVIIIe siècle, l’Empire ne peut plus protéger ses membres de la politique d’expansion des puissances intérieures et extérieures. C’est une des causes de son effondrement. Les conquêtes napoléoniennes et la création de la Confédération du Rhin démontrent la faiblesse du Saint-Empire, devenu un ensemble figé et creux. Le Saint-Empire romain germanique disparaît le 6 août 1806 lorsque l’empereur François II dépose sa couronne pour n'être plus qu'empereur d'Autriche.

09:32 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0)